중국 탄소 배출권 거래제의 기업성과 영향: 패널데이터 회귀분석을 중심으로

초록

세계적으로 지구온난화 문제가 심각해지고 있다. 그로 인해 유엔 산하의 모든 회원국들은 기후변화 이슈에 적극적으로 대응해야 하는 상황이다. 이에 온실가스를 가장 많이 배출하는 국가인 중국도 탄소 규제를 다양하게 도입해 오고 있다. 그중에서도 가장 핵심적인 기후정책은 배출권 거래제일 수밖에 없다. 이에 본 논문은 중국을 대상으로 환경규제와 시장경제의 관련성을 분석하고 있다. 구체적으로는 이중차분모형에 기반한 패널데이터 회귀분석을 통해 탄소 거래제가 기업의 성과에 미치는 영향을 검증하였다. 분석 결과에 따르면, 배출권 거래제는 기업의 장기적 시장성과에 영향을 미치지 않았으며, 단기적 회계성과의 영향만이 일시적으로 확인되었을 뿐이다. 게다가 에너지 다소비 기업을 대상으로 진행된 추가 분석에서도 탄소배출권 거래제는 기업성과와 관련해서 유의미한 상관관계가 나타나지 않았다. 결과적으로 환경규제가 기업의 성과를 증진시킨다는 포터 가설이 채택되지 않았을 뿐만 아니라, 배출권 거래제가 기업에게 경제적 부담을 주지도 않는 것으로 확인되었다. 따라서 중국 정부는 탄소배출권 거래제가 환경개선 효과를 거둘 수 있도록 규제를 강화해야 할 뿐만 아니라, 기업의 친환경 기술개발 및 혁신을 지원해야 한다는 함의가 제시될 수 있었다.

Abstract

The global climate change problem is becoming more serious. Governments should play important roles in the process of responding to climate change. In this context, the Chinese government has actively introduced various environmental regulations. The most critical and popular policy instrument is the carbon trading scheme. This trading scheme is regarded as a market-friendly regulation for both environmental improvement and economic development. This study attempts to verify the economic performance of the carbon trading scheme. In detail, the difference-in-difference model was adopted to identify the impact of the trading scheme on the economic performance of Chinese companies from 2010 to 2019. The analysis showed that the scheme had a temporarily negative correlation with the market performance of companies and this negative impact began to decrease from 2018. In the additional analysis, energy-consuming companies didn’t show any significant correlation between their market performances and the scheme. In conclusion, the Porter hypothesis was not adopted, and the Chinese carbon trading scheme needs to be improved from the viewpoints of the environment and economy.

Keywords:

Climate Change, Carbon Market, Porter Hypothesis, Difference in Difference Model, Propensity Score Matching키워드:

기후변화, 탄소시장, 포터 가설, 이중차분모형, 성향점수매칭I. 서론

최근 들어 지구온난화로 인한 기후변화 현상이 세계적으로 극심해지고 있다. 이와 관련해서 ‘기후변화에 관한 정부간 협의체’는 온실가스 배출을 지금 당장 감축하지 않으면, 지구온난화가 2100년 이후까지 지속될 것이라고 경고하며, 모든 국가의 적극적인 기후 대응을 촉구하고 있다(IPCC, 2023). 이런 상황에서 미국이 보유했던 세계 최대 이산화탄소 배출국의 지위는, 현재 중국으로 옮겨진 상태이다. 그렇다면 지구적 탄소중립이라는 목표의 달성은 중국의 행동에 달려있다고 해도 과언이 아니다.1)

이러한 지구적 기후 위기 관련 국제 논의는 사실 1972년 ‘유엔 인간 환경 회의’에 기원을 지니고 있다. 당시 회의에서는 환경 문제를 해결하기 위해 지역・시민・기업을 포함한 모든 주체가 함께 노력해야 한다는 결론이 내려졌었다. 실제로 국제환경협력이라는 연속선 상에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 기후변화협약과 교토의정서도 1992년과 1997년에 체결된 바 있다. 그리고 2015년에 발표된 「파리협정」에 따르면, 각국 정부는 금세기 중반까지 탄소 배출량 제로의 목표를 달성해야 하는 상황이다.

이런 맥락 하에 중국도 기후변화 이슈에 적극적으로 대응해 오고 있다. 구체적으로 중국 정부는 2030년에 탄소 배출량 정점을 기록한 뒤, 이후에 감축이 가능할 것으로 전망하고 있다. 이러한 국가 전망 및 목표를 바탕으로 정부와 기업은 다양한 노력을 기울이고 있다. 이때 대표적인 온실가스 저감 수단이 바로 ‘배출권 거래제(ETS: Emission Trading Scheme)’이다. 이처럼 시장 메커니즘에 기반한 규제는 기후변화 대응의 효과적인 정책 수단일 뿐만 아니라, 기업의 지속가능경영을 유도하는 방안으로도 기대되고 있다.

실제로 세계의 많은 지역에서 탄소시장이 운영되고 있다. 유럽은 가장 이른 2005년부터 배출권 거래제를 구축한 상태이며, 중국은 상대적으로 늦은 2013년에 배출권 거래제를 시범적으로 도입해 2021년부터는 국가적인 차원의 탄소시장으로 확대할 수 있었다. 그로 인해 학계에서는 중국을 대상으로 하는 탄소 거래제와 기업 성과의 관련성에 대한 연구가 활발히 발표되고 있다(Wang, Wijen, and Heugens, 2018; Lin and Jia, 2020; Zhou, Qiu, and Wang, 2021; Lu, Wu, Yang, and Tu, 2022; Sun, Wang, Wang, and Zhang, 2022). 먼저 경영학에서는 친환경 기업이 재무적인 측면에서도 긍정적인 성과를 달성한다는 주장이 제기되고 있다. 반면에 공공선택론자들은 시장의 부정적인 영향에 대해 우려하는 입장을 취하고 있다. 즉, 정부의 환경규제가 기업에게 부담이 될 뿐만 아니라, 심지어는 기후변화 문제의 해결에도 효과적이지 못하다는 문제들이 지적될 정도이다.

이에 본 논문은 탄소시장이라는 정부의 환경규제가 기업의 성과에 어떤 영향을 미치는지에 대해 검토하고자 한다. 구체적으로 중국 업체의 패널데이터를 이용해 배출권 거래제의 기업 성과를 분석할 것이다. 특히 재무 성과를 장기적인 시장성과와 단기적인 회계성과로 구분할 뿐만 아니라, 추가적으로는 에너지 다소비 업체를 대상으로도 별도의 정책 효과를 밝혀내고자 한다. 최종적으로는 분석 결과를 바탕으로 중국 정부가 배출권 거래제를 효과적・효율적으로 집행할 수 있는 개선 방안의 제시가 가능할 것이다. 한편으로는 한국의 탄소 가격이 외국에 비해 지나치게 낮다는 문제가 지적되고 있기 때문에, 중국 사례에 대한 분석을 바탕으로 국내 시장 메커니즘의 성과 및 한계에 대한 시사점까지 도출될 수 있을 것이다.

Ⅱ. 탄소 배출권 거래제 개요

1. 배출권 거래제의 이론적 논의 및 주요국의 현황

정부가 온실가스를 감축하기 위한 정책 수단은 크게 행정명령, 탄소세, 배출권 거래제라는 세 가지가 있다. 이때 행정명령은 강압적이고 획일적인 규제 방식이어서 사회적 반발과 부작용이 큰 편이다. 이에 대부분의 국가들은 간접규제인 배출권 거래제와 탄소세를 주로 채택하고 있다. 실제로 2021년 현재 세계 온실가스 배출량의 21.5%가 탄소세 또는 배출권 거래제 같은 가격 시스템에 의해 관리될 정도이다(윤보라・김성애・조민・이정민, 2021).

이러한 배출권 거래제는 1997년 「제3차 기후변화 당사국 총회」에서 공동이행제도 및 청정개발체제와 함께 시장 메커니즘에 기반한 온실가스 감축 수단으로 제안되었다. 이때 배출권 거래제는 ‘총량 거래(cap and trade)’의 원칙으로 운영되며, 구체적으로는 정부가 배출 허용치의 상한을 설정해서 기업에게 부여하는 방식이다. 따라서 기업은 자신에게 부여된 배출량의 범위 내에서 경제활동을 유지해야 한다. 물론 목표치를 초과 달성한 경우에는 잉여 배출권을 탄소시장에서 판매해 경제적 이익을 얻을 수 있고, 과잉 배출한 경우에는 초과분을 시장에서 구입해 할당량을 충족해야 한다(이기평, 2012).

이처럼 시장친화적인 방식의 간접규제 수단인 배출권 거래제는 환경오염으로 인한 부정적 외부효과를 기업의 비용으로 내부화시키는 특징을 지니고 있다. 물론 기업에게는 경제적인 측면에서 부담이 될 수 있다. 다만 배출권 거래제는 시장 메커니즘에 의존하기 때문에, 신흥국처럼 경제 시스템이 성숙하지 않은 지역에서는 정상적으로 작동하지 않을 가능성도 있다. 게다가 온실가스의 국가간 이전이라는 탄소 누출의 문제도 존재한다(Coase, 1960; FERN, 2013; Hong, Wang, and Kafouros, 2015). 다만 이런 단점에도 불구하고 많은 나라들이 탄소 거래제를 도입하고 있다. 특히 최근에는 국제통화기금의 총재까지도 배출권 거래제의 역할을 강조했을 정도이다.2) 즉, 기후변화 대응의 자금을 충당할 수 있도록 탄소 시장을 도입해야 한다는 주장이 제기되는 실정이다. 그렇다면 세계 주요국들이 도입했던 고유의 배출권 거래제에 대해서도 개략적으로 살펴볼 필요가 있다.

가장 먼저 2005년에 배출권 거래제를 도입했던 지역은 유럽이다. 현재 유럽의 배출권 거래제는 세계에서 가장 큰 규모의 탄소시장으로 간주된다. 구체적으로는 2023년 현재 유럽 탄소시장의 거래 금액이 7,700억 유로에 달해, 세계 배출권 거래액의 87%를 차지할 정도이다.3) 이러한 유럽의 배출권 거래제는 지금까지 4기에 걸친 단계적 경험을 축적해 오고 있다. 먼저 2007년까지 운영되었던 1기는 거래제의 안착에 초점을 두었기 때문에, 배출권의 95%를 무상으로 할당해 주었다. 반면에 2기는 2012년을 목표로 1990년 대비 온실가스의 8% 감축이라는 목표가 설정되었으며, 무상 할당 비율이 90%로 줄어들었다. 이어서 3기는 2020년까지 2005년 대비 배출량의 21% 감축이라는 계획을 가지고, 무상 할당이 80%로 축소되었다. 이후 온실가스 감축 목표는 예상보다 빠른 2014년에 달성될 정도였다. 현재 진행 중인 4기는 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년에 비해 43% 줄인다는 목표를 설정해놓고 있다. 이런 목표를 달성하기 위해 무상 할당을 2026년까지 폐지한 뒤, 경매 방식으로 전부 전환해나갈 계획이다(Abrell et al., 2011; 최승필, 2009).4)

이처럼 유럽에서 먼저 시행된 배출권 거래제는 한국에서도 이명박 정부가 2010년에「저탄소 녹색성장기본법」을 제정하면서 도입될 수 있었다. 그렇지만 당시 국내에서는 배출권 거래제에 대해 상당한 이견들이 존재했었다. 먼저 산업계는 국가 경쟁력에 부정적인 영향을 미친다는 이유로 강력히 반대했다. 다음으로는 부처들 사이에서도 환경부와 산업부가 서로 다른 입장을 가지고 있어서 논란이 되었다. 심지어는 환경단체들 사이에서도 에너지기후정책연구소가 배출권 거래제에 반대했던 반면에, 기후변화행동연구소는 우호적인 태도로 보이는 등의 차이가 있었다(진상현, 2019).

이런 혼란 속에 2012년 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」이 통과되었으며, 2015년부터 탄소시장이 단계적으로 운영되기 시작했다. 먼저 1기는 2017년까지의 기간이며, 배출권 거래제의 안착을 통한 인프라 구축 및 경험 축적이라는 목적을 가지고 100% 무상 할당 방식으로 도입되었다. 다음으로 2018년부터 2020년까지의 2기에는 온실가스를 대폭 감축하기 위해 적용 범위가 확대되었으며, 무상 비율이 97%로 줄어들었다. 현재 시행 중인 3기는 2021년부터 2025년까지의 기간이며, 온실가스 감축을 강화한다는 목표 하에 유상 비율을 확대해나가는 중이다(김은영・장동식, 2022).

이처럼 유럽의 배출권 거래제를 참고해서 설계된 한국의 탄소시장은 민간기업에 의한 규제 포획이라는 우려에도 불구하고 일단은 어느 정도 적절히 운영되고 있다. 물론 이런 시장 메커니즘에 기반한 규제 시스템 하에서 기업의 경쟁력과 수익을 개선할 수 있다는 전망도 제시되고 있다. 그렇지만 한편으로는 제도의 효과성에 대한 부정적인 평가도 여전히 상존하는 실정이다. 예를 들면, 2020년에 배출권 거래제의 효율적 운영을 위해 관련 법률이 대폭 개정되었음에도 불구하고, 해외 선진국들이 온실가스 목표를 상향하면서 탄소 가격이 상승하는 추세를 보이는 것과 달리, 한국에서는 배출권 가격이 하락하는 역행적인 모습을 보이고 있다. 결과적으로 한국의 탄소 가격은 2020년 42,500원까지 상승한 뒤, 2023년 7월에 7,020원으로 하락했으며, 2024년 10월에도 11,026원 수준을 유지하고 있을 뿐이다(ICAP, 2023; 진상현, 2019; 이영지・윤순진, 2022; 김태은, 2024).5)

2. 중국의 배출권 거래제 개요

한편으로 본 논문의 분석 대상인 중국의 시진핑 주석은 2020년 「제75차 유엔 총회」에서 “쌍탄(双炭)” 목표를 제시한 바 있다. 여기서 말하는 쌍탄이란 “탄소정점”과 “탄소중립”이라는 두 가지의 탄소를 의미한다. 즉, 중국은 2030년 탄소정점에 도달한 뒤, 2060년까지 탄소중립을 달성한다는 구체적인 목표를 수립한 상태이다. 이런 맥락에서 배출권 거래제는 기후변화에 대응하고 탄소중립을 실현하기 위한 중국 정부의 중요 정책 가운데 하나로 여겨진다. 실제로도 배출권 거래제를 비롯한 탄소가격 규제가 온실가스 배출량을 줄이는 효과적인 수단으로 알려져 있으며, 구체적으로는 광둥성이 대표적인 사례로 평가받고 있다(Yu, Hao, Cai, Sun, and Zhang, 2022).6)

이때 중국의 이산화탄소는 절반 이상이 전력 생산 및 공업 분야에서 배출되는 실정이다. 따라서 중국의 배출권 거래제에는 철강・화학・건축・제지・비철금속 같은 중공업 분야의 기업들이 주로 참여하고 있다. 다만 할당량은 기존의 탄소 배출량을 고려해 무상으로 배분되었다. 구체적으로는 2013년부터 북경・상해・선전・톈진・충칭・광동성・후베이성에서 시범적으로 도입되었으며, 2016년에는 푸젠성이 추가되어 8개 지역에서 배출권 거래제가 본격적으로 시행될 수 있었다(윤보라 외, 2021).

이러한 배출권 거래제는 ‘규제 시장’과 ‘자발적인 시장’이라는 두 가지 방식으로 구성된다. 먼저 중국의 “규제시장”부터 살펴보면 다음과 같다. 2011년에 국가발전개혁위원회가 「탄소배출권 거래제 시범사업 전개에 관한 통지」를 공표했다. 이 통지에 의거해 앞서 살펴본 7개 지역이 시범 대상으로 선정되었다. 이후 2013년부터는 이들 지역에서 배출권 거래소가 운영될 수 있었다. 2014년에는 전국 차원의 거래소 설립이 결정되었으며, 이후 2016년에 푸젠 거래소가 출범하게 되었다. 2017년에는 시범지역의 전력산업을 대상으로 하는 국가 탄소 배출권 거래소의 운영 방안이 발표되기도 했지만, 데이터 문제 등으로 인해 시행이 미뤄지고 말았다.7) 그리고 2020년 시진핑 주석의 탄소중립 목표 선언을 계기로 국가적인 차원의 탄소시장 구축을 위한 정책들이 본격적으로 마련되기 시작했다. 결과적으로는 2021년 들어서 전국 통합 배출권 거래소가 공식적으로 출범할 수 있게 되었다.

이처럼 중국의 배출권 거래제는 선진국에 비해 늦게 도입된 편이기 때문에, 아직까지도 몇 가지 측면에서 제도적 보완이 필요한 상황이다. 첫째, 할당 배출권의 총량을 적절히 통제해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 왜냐하면 중국의 탄소 가격이 다른 나라에 비해 낮은 편이기 때문이다.8) 둘째, 배출권 할당 방식의 보완이 필요하다. 무상 할당과 관련해서는 통상적으로 그랜드파더링과 벤치마크라는 두 가지 방식이 사용되지만, 중국 대부분의 지역에서는 그랜드파더링만이 채택되고 있다.9) 셋째, 배출권 거래제 관련 정보 공개의 투명성에 대한 비판도 이뤄지고 있다. 그로 인해 이해관계자의 정보 비대칭 문제뿐만 아니라 측정・보고・검증 체계의 신뢰성에도 의혹이 제기되는 실정이다(Lin and Jia, 2019; 刘文君・张婷・黄聃, 2023).

Ⅲ. 배출권 거래제 관련 이론 고찰

1. 사회적 책임과 환경적 책임 논의

탄소 배출권 거래제의 역사적 기원은 ‘기업의 사회적 책임(CSR: Corporate Social Responsibility)’과도 관련이 있다. 여기서 말하는 CSR은 “이윤추구라는 기업 본연의 목적뿐만 아니라, 지역에 봉사하고 사회를 개선하며 환경을 보호하려는 기업의 자발적인 노력”으로 정의된다(Bowen, 1953). 이러한 CSR은 1980년대 후반부터 경영 철학의 핵심적인 의제 가운데 하나로 부상하기 시작했다. 이 무렵에 기업들은 자신의 경제활동에 사회적 책임을 반영해야 한다는 외부의 요구에 관심을 기울이기 시작했다. 이때 환경문제는 사회적 책임의 주요 이슈 가운데 하나였으며, 지금은 현대 경제 시스템에서 기업이 살아남기 위한 필수적 생존요인 또는 기업성과에 영향을 미치는 근본적 요소로 간주될 정도이다. 따라서 21세기에 기업이 CSR 원칙을 준수하지 않는다면, 장기적인 차원에서는 이윤을 창출하기가 어려워질 수 있다(Isenhour and Ardenfors, 2009; ISO, 2010; 최희경, 2013).

비슷한 시기였던 1987년에 세계환경개발위원회가 발표한 보고서 「우리 공동의 미래(Our Common Future)」에서는 ‘지속가능발전(Sustainable Development)’이라는 개념이 처음으로 제시되었다. 이 보고서에서 언급된 지속가능발전은 경제성장・환경보호・사회형평을 동시에 추구하는 발전 전략을 가리킨다. 특히 2008년 금융위기의 발생 이후로는 단기적인 수익 추구에서 벗어나, 장기적인 차원에서 지속가능한 경영을 확대해나가는 형태로의 변화가 진행되고 있다. 특히 최근 들어서는 기후변화 문제가 심각해지며, 기업의 경영 원칙에 있어서도 ‘환경적 책임’이 국제적인 화두로 등장하고 있다. 이러한 시대적 추세를 반영해 ESG(Environment, Social, Governance)라는 경영 원칙이 ‘유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)’의 2004년 보고서 「Who Cares Wins」에 처음으로 등장하게 되었다(Post, 1978; Chen and Chang, 2012; 윤순진, 2009).

이때 ESG나 CSR 같은 지속가능경영 원칙에서 가장 큰 쟁점 가운데 하나는 환경규제와 기업의 재무적 성과 사이의 관련성이다. 왜냐하면 민간 기업의 입장에서는 규제가 금전적인 성과에 악영향을 미칠 수 있지만, 반대로 환경적 책임을 적절히 고려한 업체의 경우에는 시장에서 경제적 이익을 얻을 수도 있기 때문이다. 실제로 한국거래소에 따르면 2024년 ESG 채권의 상장액은 전년보다 20.5% 늘어난 규모라고 한다.10) 게다가 세계 최대의 자산운용사인 미국 블랙록(Black Rock)의 ESG 자금은 이보다 더 빠른 속도로 증가하고 있다. 이처럼 급격한 환경적 책임성의 확대에 대한 반발로, 미국의 일부 주에서는 반(反) ESG 법률까지 제정될 정도이다.11) 이처럼 논쟁이 진행되는 상황에서 많은 학자들은 기업에 대한 환경규제가 재무적 성과에 어떤 영향을 미치는지에 대한 검증 작업을 활발히 진행해 오고 있다(Alvarez, 2012; Friede, Busch, and Bassen, 2015; Sohn, Lee, and Kim, 2020; 최희경, 2023).

2. 포터 가설 논의

물론 환경적 책임을 감수하는 기업의 자발적 참여는 시장과 정부로부터 긍정적인 평가를 받으며, 경제적・재무적 성과를 개선할 수도 있다. 그렇지만 한편으로는 규제의 이행・점검 및 관리・감독이 배제된 상태에서 기업의 자발성에 기반한 온실가스 감축의 한계점 역시도 여러 가지 측면에서 지적되고 있다. 첫째, 시장의 사회적 책임 활동은 사실 이익을 추구하는 목적하에 대중적 이미지를 개선하려는 임시방편적 행위일 뿐이며, 실제로는 녹색 세탁으로 전락할 가능성이 높다. 둘째, 다른 경제 주체의 사회적 성과에 대한 무임승차 문제도 제기된다. 셋째, 환경적 책임과 관련해서 기업은 스스로 감당할 수 있는 만큼만 대응하는 경향이 있기 때문에, 기술 이전에는 적극적으로 참여하지 않을 가능성이 있다(Pellizzoni, 2004; 최희경, 2013). 이러한 자발적 참여의 한계를 보완하기 위해서는 정부의 적극적 개입과 강제적 환경규제가 필요할 수밖에 없다.

그렇지만 일반적으로는 환경규제가 산업활동에 제약을 가하기 때문에 생산성과 경쟁력을 약화시키는 것으로 알려져 있다. 특히 신(新)고전파 경제학자들의 경우에는 환경정책이 기업 자산의 일부를 오염 저감에 투입하게 만들기 때문에, 적어도 단기적으로는 수익의 감소를 일으킬 것이라고 주장한다. 마찬가지로 몇몇 학자들은 강압적인 규제 방식의 비효율성 문제뿐만 아니라 순응 비용이라는 관점에서도 환경정책을 비판하고 있다(Gray, 1987; Gray and Shadbegiian, 1998; Zhang, Zeng, Wu, Fu, and Li, 2023).

반면에 1990년대 들어서는 정부의 환경규제가 기업에 긍정적인 영향을 미친다는 흥미로운 ‘포터 가설(Porter Hypothesis)’이 제기되기 시작했다. 여기서 말하는 포터 가설은 제대로 설계되고 적절히 집행된 규제가 환경적 성과뿐만 아니라, 기업의 수익개선이라는 긍정적인 효과도 가져온다는 주장을 가리킨다. 특히나 배출권 거래제 같은 시장 메커니즘에 기반한 간접규제가 기업에 이익이 될 것이라는 낙관적 전망마저 제기되는 상황이다(Porter, 1991; Porter and van der Linde, 1995; Yu, Hao, Cai, Sun, and Zhang, 2022).

다만 포터 가설이 성립하려면, 먼저 몇 가지 전체 조건이 충족되어야 한다. 즉, 환경 문제라는 외부효과뿐만 아니라 불완전 경쟁시장까지 존재해야 한다. 왜냐하면 완전경쟁시장에서는 기업들이 스스로 비용을 절감하고 비효율을 충분히 제거하기 때문이다. 그렇지만 현실에서는 대부분의 시장들이 불완전하기 때문에, 포터 가설이 받아들여질 가능성이 존재한다. 반면에 한편에서는 포터 가설이 통계적 분석이 아닌 몇몇 기업의 사례만을 대상으로 적용했던 연구이기 때문에 보편화시키기 어렵다는 비판도 이루어지고 있다. 게다가 포터 가설이 미국 정부의 막대한 규제 비용을 무시한다는 문제도 지적되고 있다(Ambec and Barla, 2005; Oates et al., 1995; Palmer, Oates, and Portney, 1995; 진상현, 2008; 김성준, 2020).

이러한 학술적 논란 속에 포터 가설은 ‘약한 가설’과 ‘강한 가설’이라는 두 가지로 구분이 가능하다. 먼저 ‘약한 포터 가설’의 관점에서는 환경규제가 기업의 혁신을 자극하고 촉진시키는 것으로 간주하는 느슨한 긍정적 효과로 정의된다. 반면에 ‘강한 포터 가설’에서는 환경규제를 통해 피규제 기업의 기술혁신을 유발해 경쟁력을 높임으로써 해당 업체의 재무성과를 직접적으로 향상시킬 수 있다는 적극적인 주장과 관련된다(Jaffe and Palmer, 1997).

이처럼 흥미로운 ‘포터 가설’과 관련해서, 본 논문은 중국의 탄소배출권 거래제가 기업의 재무적 성과에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 물론 지난 30년 동안 많은 학자들이 포터 가설을 검증해 왔지만, 여전히 다양한 논쟁이 지속되고 있다. 예를 들면, 일부 연구에서는 강한 포터 가설이 채택된 경우도 있지만, 대부분의 연구에서는 가설이 기각되면서 반론이 제기되고 있다. 그렇지만 최근 들어서는 기후변화 대책에 대한 관심이 높아지면서, 다시금 포터 가설에 대한 연구가 활발해지는 추세이다(Rubashkina, Galeotti, and Verdolini,, 2015; Lee, 2020; Yu et al., 2022; Zhou et al., 2021). 이에 다음의 4장에서는 세계 최대의 온실가스 배출국인 중국을 대상으로 가설을 검정하고 성과를 분석하고자 한다. 이때 포터 가설을 판단하기 위한 기준이자 종속변수인 시장성과 및 회계성과에 대한 설명은 4장에서 진행될 예정이다.

Ⅳ. 연구 모형 및 분석 결과

1. 이중차분모형 및 성향점수매칭법

본 논문의 연구 목적인 탄소시장에서의 포터 가설을 검증하려면, 정책의 효과를 판별하기 위한 분석 모형이 필요하다. 이때 정책의 효과성을 밝혀내는 준실험적 분석틀 가운데 하나가 ‘이중차분(DID: Difference in Difference)’ 모형이다. 구체적으로 이중차분모형은 동질적인 실험집단과 대조집단을 대상으로 설정해서 정책 시행 전후 관측치의 차이값을 비교함으로써 정책의 실질적 효과를 판단할 수 있는 평가 모형이다. 이러한 이중차분법은 모형의 내생성 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라, 고정효과를 추가함으로써 편의(bias) 문제도 어느 정도 완화시킬 수 있다. 또한 DID 모형은 통상적인 최소자승법(OLS: Ordinary Least Squares)에 비해 ‘역(逆)인과관계’ 문제의 회피도 가능하다. 따라서 DID 모형은 전통적인 OLS 기법에 비해 정책 효과를 정확하게 추정할 수 있다는 장점도 지닌 것으로 알려져 있다(Heckman, Ichimura, and Todd, 1997; Sun et al., 2022).

따라서 준실험적 분석기법의 특징을 지닌 이중차분모형은 실험집단과 대조집단의 동질성이라는 전제 조건이 충족되어야 한다. 이때 다양한 기업들 사이의 이질성을 최소화시키기 위해, 본 논문에서는 ‘성향점수매칭(PSM: Propensity Score Matching)’ 기법을 추가적으로 채택할 필요가 있다. 이러한 PSM 기법은 실험집단에 대한 선택 왜곡 문제의 해결도 가능하다(Rosenbaum and Rubin, 1983). 구체적으로는 집단들 사이의 동질성을 확인하기 위해, 로짓(logit) 혹은 프로빗(probit)으로 성향 점수를 추정해야 한다. 간략히 설명하자면, 개별 대상마다 실험집단으로 분류될 수 있는 확률의 성향점수를 부여한 한 뒤, 이를 바탕으로 대조집단을 새로 구성할 수 있다. 본 논문에서는 많은 연구에서 활용되는 Nearest Neighbor 매칭이 채택되었다. 다음으로는 이렇게 동질성이 확보된 대조집단과 실험집단에 이중차분모형을 적용함으로써 회귀분석을 실시하게 된다(Becker and Ichino, 2002; 정해일 외, 2021).

이때 본 논문에서 분석하려는 중국의 배출권 거래제는 앞서 3장에서 살펴본 바와 같이 2017년 말부터 국가적인 차원의 통합 탄소시장으로 운영될 예정이었지만, 최종적으로는 2021년에서야 전국적인 범위로 확대될 수 있었다. 따라서 국가 탄소시장의 도입 효과를 검증하기 위해서는 2021년 이후의 자료를 활용할 필요가 있다. 그렇지만 2022년과 2023년의 자료는 아직 공개되지 않았다는 현실적 한계를 지니고 있다. 게다가 2020년 통계조차 코로나 팬데믹으로 인해 각종 경제 지표들이 불안정할 수밖에 없다. 이에 본 논문은 코로나 영향을 배제하고 데이터의 일관성을 확보하는 차원에서 분석 기간을 중국 정부가 배출권 거래제를 본격적으로 도입했던 전후의 시기인 2010년부터 2019년까지로 설정했다.

2. 중국 배출권 거래제의 효과 분석

포터 가설을 검증하려는 목적을 지닌 본 논문의 분석 모형에서는 중국의 탄소시장을 대상으로 진행되었던 선행 연구의 종속 및 독립 변수가 최대한 그대로 사용되었다(Sun et al., 2022).12) 다만 본 논문은 두 가지 측면에서 이들의 연구와 차이를 지니고 있다. 첫째, 선행연구는 중국에서 배출권 거래제가 본격화되기 이전인 2010년부터 2016년 사이의 자료만을 이용해서 분석했던 한계를 지니고 있다. 반면에 본 논문은 전국적인 차원에서 실시된 탄소시장의 실질적인 정책 효과를 분석하기에 충분할 정도로 기간을 늘렸다는 측면에서 의미를 지닌다. 둘째, 본 논문은 기업의 성과라는 종속변수를 장기 및 단기 효과로 확장했다는 측면에서도 차별화될 수 있다. 특히 포터 가설의 효과가 단기적일 뿐이며 장기적으로는 무의미하다는 반론이 제기되기 때문에, 장단기 효과를 구분해서 분석할 필요가 있다.

이때 종속변수인 기업의 재무적 성과는 시장성과와 회계성과라는 두 가지 지표가 채택되었다. 먼저 시장성과는 ‘Tobin's Q 지수’로 측정되며, 통상적으로는 기업의 장기적인 성과를 의미한다. 반편에 회계성과 변수로는 ‘총자산이익률(ROA: Return On Assets)’이 채택되었으며, 기업의 단기적 성과를 대변한다(Sohn et al., 2022; Dowell et al., 2000). 다음으로 가장 중요한 설명변수는 환경정책인 배출권 거래제이다. 이에 본 논문에서는 정책 대상과 도입 시기라는 두 가지 더미변수가 독립변수에 포함되었다.13) 따라서 배출권 거래제의 정책 효과는 시간과 대상의 상호작용을 통해 확인이 가능하다. 결과적으로 최종 분석모형은 이들 두 가지 재무성과라는 종속변수를 반영한 <식 1>과 <식 2>로 간략히 표현될 수 있다.

다음으로 분석을 위한 자료의 수집・처리 절차는 다음과 같다. 첫째, 중국의 시장 관련 데이터 베이스를 통해 상장 기업의 목록뿐만 아니라, 이들의 재무적 성과 관련 정보를 취득했다.14) 둘째, 배출권 거래제 대상 기업의 명단은 생태환경부의 자료가 이용되었다. 셋째, 극단값이 결과에 미치는 영향을 통제하기 위해서는 상・하위 1% 데이터에 대한 ‘정규화(winsorization)’ 작업이 진행되었다. 넷째, 성향점수매칭법을 적용하기 위한 차이의 한계값으로는 통상적으로 적용되는 0.1이 채택되었다. 다섯째, 전체 기업과 에너지 다소비 업체는 구분해서 별도로 분석이 실시되었다.15)

| <식 1> |

| <식 2> |

TobinQit: 시장성과

ROAit: 회계성과

Treati: 규제 대상 더미변수

Timet: 정책 전후 더미변수

Zk: 기업규모, 부채비율, 상장년수, 고정자산수익률, 지배구조, 자산집약도, 연구개발

γi: 산업 고정효과

λt: 시간 고정효과

ϵit: 고유 오차항

i: 개체

t: 시간

3. 분석 결과

본 논문은 기본적으로 시계열 자료와 횡단면 자료를 결합한 패널데이터를 활용하고 있다. 구체적으로 분석 자료는 2010년부터 2019년까지 16,182개의 관측치로 구성된다. 이때 종속변수인 시장성과(Tobin's Q)는 평균값이 2.04이고 표준편차가 1.4였으며, 최소값과 최대값은 각각 0.82와 16.65였다. 회계성과(ROA)는 평균값이 0.04이고 표준편차가 0.06이었으며, 최소값과 최대값은 각각 -0.38과 0.23으로 나타났다.

한편으로는 통제변수에 대한 검토를 통해 규제 대상인 중국 기업의 대략적인 현황과 분포를 확인할 수 있다. 먼저 기업규모는 평균값이 22.19이고 표준편차가 1.28이어서, 다양한 크기의 업체들이 표본에 포함된 것으로 판단된다. 다음으로 부채비율은 평균값이 0.43이고 표준편차가 0.21이어서, 기업의 부채가 자산의 절반 이하였기 때문에, 비교적 합리적인 수준에서 재무구조가 관리되고 있었다. 반면에 연구개발은 평균값이 4.6이고 표준편차가 5.29여서, 기술혁신 관련 투자의 격차가 기업들 사이에서 매우 큰 실정이었다.

이처럼 개별 지표의 기술 통계는 변수의 특성 및 현황을 파악하는 데 있어서 유용하지만, 변수들 사이의 관계를 보여주지 못하는 한계를 지니고 있다. 이에 본 논문에서는 상관관계 분석을 통해 두 변수의 관련성을 개략적으로 확인할 수 있었다. 구체적으로 이중차분모형에 포함된 대부분의 변수들은 상관관계를 지녔지만, 다중공선성이 심하지 않은 편이어서 분석에는 문제가 없었다.

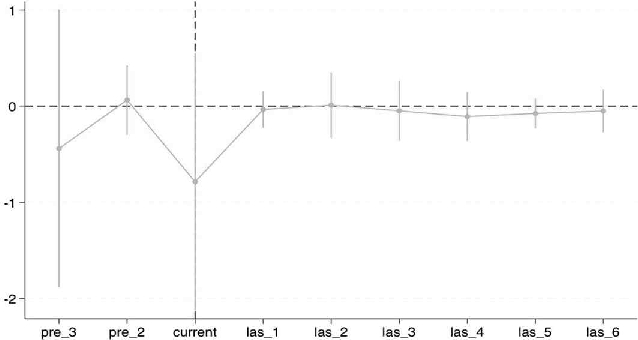

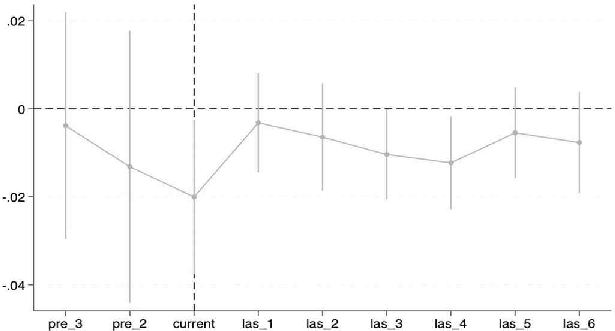

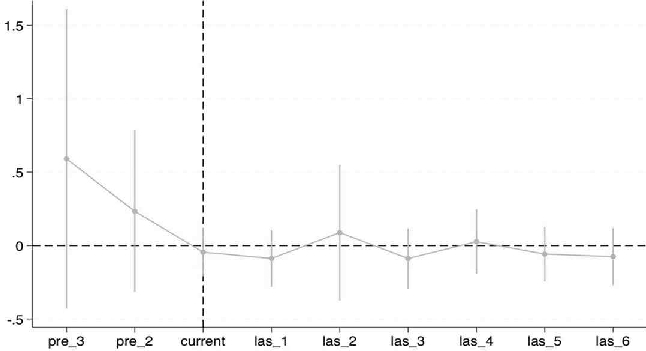

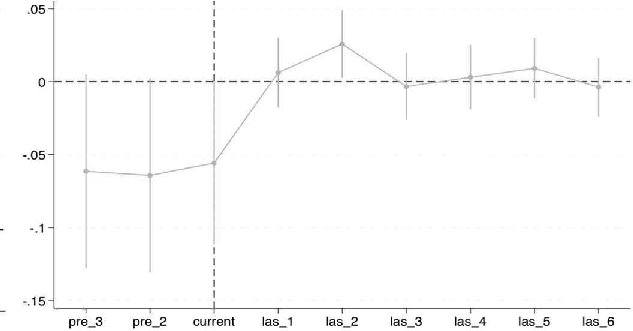

다만 이중차분모형을 적용하려면, 실험 및 대조 집단의 동질성을 확보하기 위해 병렬 추세 테스트를 통과해야 한다. 이에 시장성과(Tobin's Q) 및 회계성과(ROA)와 관련해서 전체 기업과 에너지 다소비 업체를 대상으로 실험집단과 대조집단에 대한 병렬 추세 테스트가 진행되었다. 결과적으로 <그림 1・2・3・4>는 배출권 거래제라는 규제 도입 이전에 실험집단과 대조집단의 추세에서 통계적으로 유의미한 차이가 없는 것을 보여주고 있다. 따라서 본 논문에서는 선택 편의라는 문제 없이 이중차분모형이 적용될 수 있었다.

<표 2>의 “시장성과(Tobin's Q)” 분석 결과에서 ‘전체A’ 모형을 보면, 모든 기업을 대상으로 분석했을 때에는 배출권 거래제가 시장성과에 유의미한 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다. 마찬가지로 고정자산수익률・지배구조・상장연차도 시장성과에 유의미한 영향을 미치지 않았다. 반면에 기업규모・부채비율・자산집약도는 통계적으로 유의미할 정도의 부정적인 영향을 주고 있었다. 이와 달리 연구개발과 관련해서는 시장성과에 대한 긍정적인 영향이 유의미하게 확인되었다. 한편으로 배출권 거래제의 연도별 규제 효과를 확인하기 위한 ‘전체B’ 모형에서는 시간 더미 변수가 추가되었다. 결과적으로 거래제가 도입된 2013년부터 2019년까지는 통계적으로 유의미한 효과가 전혀 나타나지 않았다.

다음으로는 에너지 다소비 업체만을 대상으로도 패널회귀분석이 동일하게 실시되었다. 분석 결과에 따르면, 중국의 배출권 거래제가 기업의 시장성과에 유의미한 영향을 미치지 않고 있었다. 마찬가지로 부채비율・자산집약도・지배구조・상장연차・연구개발도 시장성과에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 반면에 기업규모는 통계적으로 유의미할 정도의 부정적인 영향을 미쳤으며, 고정자산수익률은 유의미한 양의 영향을 시장성과에 주고 있었다. 이번에도 연도별 규제효과를 확인하기 위한 ‘다소비B’ 모형에서는 8개 지역에서 배출권 거래제가 본격화된 직후인 2016년에만 일시적으로 음의 영향이 확인될 뿐이었다.

재무적 성과 관련 두 번째 종속변수인 “회계성과(ROA)”에 대한 ‘전체A’ 모형의 분석 결과는 다음과 같다. 전체 기업에서는 배출권 거래제가 회계성과에 통계적으로 유의미한 부정적 영향을 미치고 있었다. 이때 회계성과에 대한 기업규모와 고정자산수익률의 영향력이 긍정적이었던 것과 달리, 부채비율・상장연차・자산집약도는 음의 영향이 유의미했다. 그렇지만 연구개발의 경우에는 회계성과에 대한 효과가 확인되지 않았다. 추가적으로 연도별 규제효과를 확인하기 위한 ‘전체B’ 모형에서는 2016년부터 2017년까지만 기업의 회계성과에 유의미한 음의 영향을 미친 것으로 나타났다.

다음으로는 에너지 다소비 업체의 회계성과에 대한 ‘다소비A’ 모형에서도 배출권 거래제의 영향이 유의미하지 않았다. 그나마 부채비율과 자산집약도는 기업의 회계성과에 유의미한 음의 영향을 미치고 있었다. 반면에 기업규모와 고정자산수익률은 양의 영향이 통계적으로 유의미했다. 그렇지만 연구개발・상장연차・지배구조의 경우에는 회계성과에 대한 영향력이 확인되지 않았다. 그리고 연도별 효과를 확인하기 위한 ‘다소비B’ 모형에서는 배출권 거래제가 2015년에만 일시적으로 양의 영향을 미치고 있었다.

이상의 분석 결과를 배출권 거래제의 효과성이라는 관점에서 정리하면 다음과 같다. 먼저 “전체 기업”에서 거래제가 ‘시장성과’에 주었던 효과는, 긍정적 혹은 부정적 효과 모두 확인되지 않았다. 즉, 2010년부터 2019년까지 아무런 영향이 없었다. 반면에 기업의 ‘회계성과’에는 탄소시장이 부정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 구체적으로는 2013년에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳤었다. 대신에 2014년부터 2015년 사이에는 배출권 거래제의 영향이 사라졌다가, 8개 지역으로 확대된 2016년 이후에 일시적으로 유의미하게 부정적 영향을 보여주었다. 다만 2018년부터는 회계성과에 대한 영향력이 다시 사라지고 말았다. 한편으로 “에너지 다소비 업체”만을 대상으로 분석한 결과에서는 배출권 거래제가 시장・회계성과에서 모두 영향을 미치지 않았다. 그렇지만 2015년에 잠깐 동안 포터 가설이 성립되는 긍정적 효과가 단기적 회계성과에서 확인되었다. 대신에 2016년에는 배출권 거래제가 시장성과에 부정적 영향을 미쳤던 상반된 결과가 나타나고 말았다.

Ⅴ. 결론 및 함의

본 논문은 전 세계에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 국가인 중국을 대상으로 탄소시장이라는 환경규제가 기업성과에 미쳤던 긍정적 혹은 부정적 영향을 분석하려는 목적으로 기획되었다. 즉, 환경정책으로 인해 경제적 부담을 지게 되는 기업의 재무성과를 분석함으로써, 규제 도입 관련 갈등의 원인과 구조를 파악하고 기후정책의 성과를 판단하려는 목적을 지니고 있다. 구체적으로는 포터 가설에 대한 검증을 바탕으로 중국 탄소배출권 거래제의 향후 개선 방향을 모색하려는 의도로 분석이 진행되었다.

이러한 연구 목적을 달성하기 위해 본 논문에서는 선행연구의 분석 모형이 최대한 그대로 반영되었다(Sun et al., 2022). 다만 이들의 연구와 달리 기업의 시장성과에 회계성과를 추가함으로써, 장단기적인 효과까지 함께 분석해낼 수 있었다. 결과적으로 중국의 배출권 거래제는 기업의 장기적 시장성과에 영향을 미치지 않았다. 이는 거래제가 탄소시장에 참여하는 기업들에게 별다른 경제적 부담을 주지 않으며, 장기간에 걸쳐서도 탄소 규제의 구속력이 크지 않았다는 의미로 해석될 수 있다. 심지어는 온실가스 배출이 많은 에너지 다소비 기업의 경우에도 거래제의 효과가 일시적일 뿐이었다.

반면에 탄소시장은 기업의 단기적 회계성과에 부정적인 영향, 즉 경제적 부담으로 작용하고 있었다. 실제로 2013년 정책이 도입될 당시에는 규제 순응으로 인한 행정 비용과 연구개발 관련 지출이 늘어났었다. 그렇지만 이러한 영향마저도 제도가 안착된 2017년 이후로는 사라져 버리고 말았다. 즉, 중국 정부가 국가적인 차원의 통합 배출권 거래제를 운영하기로 결정하면서 탄소시장이 활발하게 작동하기 시작했고, 이러한 시장 활성화가 오히려 피규제 기업의 경제적 부담을 줄여준 것으로 판단된다. 다만 에너지 다소비 업체의 경우에는 탄소 거래제의 영향이 역시나 크지 않았다.

정리하자면 중국의 배출권 거래제는 기업의 재무성과에 긍정적인 영향을 미치고 못하고 있다. 즉, 학계에서 흥미로운 논쟁을 불러일으켰던 포터 가설은, 중국에서도 일시적이고 예외적인 경우를 제외하면 명확하게 드러나지는 않는 편이었다. 게다가 탄소시장이 피규제 당사자인 기업의 입장에서 경제성장의 억제 요인이 될 수도 있지만, 정작 중국에서는 아무런 부담도 되지 않고 있었다. 다만 이처럼 배출권 거래제에 대한 경제・산업 분야의 영향력이 제한적인 상황에서는 온실가스 감축이라는 탄소시장의 정책 목표 달성이 의심스러울 수 있으며, 이러한 규제 정책의 실질적 효과성에 대해서는 향후에 후속 연구를 통해 추가적인 분석이 진행되어야 할 것이다.

최근 들어 중국은 2060년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 에너지 전환을 가속해야 함에도 불구하고, 신규 석탄발전소를 대규모로 증설하는 역행적 모습을 보이고 있다. 그로 인해 중국 정부의 기후정책 관련 일관성 상실에 대한 문제가 제기되는 실정이다(강택구・심창섭・임채은, 2024). 그렇다면 배출권 거래제의 실패를 방지하기 위해서는 환경규제를 체계적으로 설계하고 실행하려는 노력이 필요할 수 있다. 이에 본 논문에서는 분석 결과를 바탕으로 중국의 탄소시장이 효율적으로 작동하기 위한 정책적 함의를 제시하고자 한다.

첫째, 규제 정책의 효과성을 대폭 강화해야 한다. 지금까지는 중국의 배출권 거래제가 기업의 재무적 성과에 영향을 미치지 않는 상황이며, 규제가 효과적으로 작동하지 않을 가능성에 대한 우려가 존재한다. 그렇다면 지구적인 차원의 환경목표를 달성하기 위해서는, 이에 상응하는 수준의 영향을 시장에 미칠 수 있도록 규제가 강화되어야 할 것이다.

둘째, 배출권의 상한 설정 및 기업별 할당 관련 최적화 방안이 마련될 필요가 있다. 중국의 탄소시장은 아직 초기 단계이며, 유럽과 마찬가지로 처음에는 느슨한 편이었다. 그렇지만 과도한 무상 할당으로 인해 탄소시장이 제 역할을 다하지 못할 경우에는, 명목상의 거래 시스템으로 전락할 가능성도 있다. 지금의 업체별 할당량은 해당 업체의 과거 배출량을 기준으로 부여되기 때문에, 기업별 고유의 생산 방식을 고려하지 않을 뿐만 아니라 에너지 다소비 업체와 저탄소・고효율 기업을 동등하게 취급하는 불공정의 문제마저 제기될 정도이다. 따라서 향후에는 배출권의 유상 비중을 확대함으로써, 거래제의 효율성 및 탄소시장의 형평성을 개선해나가야 할 것이다.

셋째, 탄소시장을 활성화하기 위해서는 국제 시장과의 연계를 고려할 필요가 있다. 실제로 유엔에서는 파리협정을 통해 개별 국가의 탄소시장을 국제적으로 연계・확대해야 한다는 방향이 제시된 상태이다. 현재 중국은 국가 차원의 탄소시장을 이미 운영하고 있으며, 자발적 시장도 2023년부터 가동하고 있다. 그렇다면 중국 배출권 거래제의 참고 모델이었던 유럽 시장과의 협력을 강화함으로써 실행력을 높일 수 있을 것이다. 한편으로는 한・중・일 동북아 차원의 탄소시장 연계도 필요할 수 있다(진상현, 2019).

넷째, 중국 정부는 기업의 온실가스 저감 기술 개발에 보조금을 지급할 필요가 있다. 배출권 거래제의 기반인 시장 메커니즘은 기업의 탄소 감축을 촉진시키는 인센티브로 작동할 수 있다. 따라서 기업의 에너지 효율과 탄소 집약도를 개선하고 녹색 경제로 전환하기 위해서는 친환경 기술개발이 필수적일 수밖에 없다. 그렇지만 탄소 가격의 불확실성은 기업의 저감 기술 투자에 대한 장애요인으로 작동하기 마련이다. 그로 인해 많은 중국 기업들이 탄소배출을 줄이기 위한 기술혁신을 추구하기보다는, 생산량을 줄이는 안일한 전략을 택하고 있다. 그렇다면 탄소배출을 줄이는 동시에 기업의 녹색 및 저탄소 전환을 촉진하기 위해서는 정부의 지원이 필요할 수 있다. 즉, 정부가 재정 보조금과 세제 혜택을 통해 기업이 청정 생산, 에너지 절약, 배출 저감에 참여하도록 장려해야 할 것이다(Sun et al., 2022). 근본적으로는 기업의 경제적 성과에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 요소들을 중심으로 그린 뉴딜을 추진해나갈 필요도 있다.

끝으로 중국 기업을 대상으로 배출권 거래제의 재무성과를 분석했던 본 논문의 연구결과는 한국에도 정책적 함의를 제공할 수 있다. 최근에 발표된 국회 보고서에서 지적되었듯이, 한국의 탄소 배출권은 지나치게 낮은 가격이라는 문제가 제기되는 실정이다(김태은, 2024). 그렇다면 중국의 이산화탄소 가격이 기업의 재무성과에 영향을 미치지 않는 상황에서는, 그보다 절반 정도의 낮은 가격인 한국의 배출권 시장에서 규제 정책이 효과를 발휘하지 않을 가능성이 높다. 물론 본 논문은 중국의 배출권 거래제만을 대상으로 설정했기 때문에, 한국 기업의 탄소 규제 효과에 대한 분석은 후속 연구에서 구체화되어야 할 것이다.

다만 본 논문은 몇 가지 측면에서 한계도 지니고 있다. 첫째, 데이터의 신뢰성 및 엄밀성에서 문제가 제기될 수 있다. 즉, 중국 정부가 공개하는 배출권 거래제 기업 목록 및 시장 성과 자료에 누락된 기업들이 존재한다. 둘째, 연구 표본의 확대가 필요하다. 본 논문은 상장 기업만을 연구 대상으로 설정했지만, 향후에는 비상장 업체로의 확대가 진행되어야 할 것이다. 셋째, 연구 방법의 다양화가 필요하다. 본 논문에서는 매칭 이후에 에너지 다소비 업체의 표본이 대폭 줄어들었기 때문에, 이중차분법 이외의 다른 분석기법을 이용해서 정책 효과를 발견해내려는 노력이 필요할 수 있다. 넷째, 연구 모형에 대한 타당성 검토가 추가적으로 이루어져야 한다. 구체적으로 본 논문에서는 선행연구의 모형이 그대로 반영되었지만, 경제・경영 분야에서는 기후변화 맥락에서 기업성과를 분석할 수 있는 방향으로 모형을 개선할 필요가 있다. 그렇지만 이러한 한계점에도 불구하고 본 논문은 세계 최대의 온실가스 배출국인 중국을 대상으로 탄소시장이 기업에 미치는 영향을 확인한 뒤, 제도 개선의 정책적 함의뿐만 아니라 한국 사회의 시사점을 제시했다는 측면에서 의미를 지닐 것이다.

Acknowledgments

본 논문은 “환경규제가 기업성과에 미치는 영향: 중국 탄소배출권 거래제를 중심으로”를 학술논문 형태로 재구성한 글이며, 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행된 연구 과제이다(No. 20224000000150).

Notes

References

- 강택구・심창섭・임채은, 2024, “중국 석탄발전소 증설 현황 및 정책적 시사점”, 『KEI 포커스』, 114, pp.1-15.

- 김성준, 2020, 『공공선택론』, 박영사.

- 김은영・장동식, 2022, “한국 배출권거래제 (ETS) 의 운영평가와 개선방안에 관한 연구,” 『산업경제연구』, 35(4), pp.749-773.

- 김태은, 2024, “온실가스 배출권거래제 현황 및 향후 과제”, 『NABO Focus』, 83, pp.1-4.

- 윤보라・김성애・조민・이정민, 2021, 『중국 탄소배출권 거래제 추진현황 및 시사점』, KOTRA.

- 이기평, 2012, 『중국의 탄소배출권거래제 추진 현황 및 시사점』.

- 이영지・윤순진, 2022, “한국 배출권거래제가 기업의 경쟁력에 미치는 영향,” 『환경정책』, 30(1), pp.175-199.

- 지지에, 2024, “환경규제가 기업성과에 미치는 영향: 중국 탄소배출권 거래제를 중심으로”, 경북대학교 석사학위논문.

- 진상현, 2008, “에너지 효율개선 정책의 딜레마: 시장의 실패, 정부의 실패 그리고 반등효과”, 『환경논총』, 47, pp.125-139.

- 진상현, 2019, “한국 탄소 배출권 거래제의 규제포획에 관한 연구,” 『환경정책』, 27(1), pp.181-215.

- 최승필, 2009, “탄소배출권 제도설계에 대한 법제도적 검토: 유럽의 탄소배출권제도를 통한 고찰을 중심으로,” 『환경법 연구』, 31(2), pp.171-208.

- 최희경, 2013, 『스웨덴의 환경책임 실천모형』, 집문당.

- 최희경, 2023, “국부기금의 수익-ESG 공존모형 탐색: 노르웨이 GPFG 사례,” 『한국정책학회보』, 32(4), pp.177-214.

- Abrell, Jan, Anta Ndoye Faye, Georg Zachmann, 2011, “Assessing the impact of the EU ETS using firm level data”, Bruegel Working Paper, no. 2011/08, Bruegel, Brussels.

-

Alvarez, I. G, 2012, “Impact of CO2 emission variation on firm performance,” Business Strategy and the Environment, 21(7), pp.435-454.

[https://doi.org/10.1002/bse.1729]

- Ambec, S., P. Barla, 2005, “Quand la réglementation environmentale profite aux polleurs. Survol des fondements théoriques de l'hypothèse de Porter,” GREEN Cahiers de recherche, 0504.

-

Becker, S. O., A. Ichino, 2002, “Estimation of average treatment effects based on propensity scores,” The stata journal, 2(4), pp.358-377.

[https://doi.org/10.1177/1536867X0200200403]

-

Brouwers, R., F. Schoubben, C. Van Hulle, 2018, “The influence of carbon cost pass through on the link between carbon emission and corporate financial performance in the context of the European Union Emission Trading Scheme,” Business Strategy and the Environment, 27(8), pp.1422-1436.

[https://doi.org/10.1002/bse.2193]

-

Chen, Y. S., C. H. Chang, 2012, “Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust,” Management decision, 50(3), pp.502-520.

[https://doi.org/10.1108/00251741211216250]

-

Clarkson, P. M., Y. Li, M. Pinnuck, G. D. Richardson, 2015, “The valuation relevance of greenhouse gas emissions under the European Union carbon emissions trading scheme,” European Accounting Review, 24(3), pp.551-580.

[https://doi.org/10.1080/09638180.2014.927782]

-

Coase, R.H, 1960, The problem of social cost. In: Classic Papers in Natural Resource Economics, Palgrave Macmillan. pp.87–137.

[https://doi.org/10.1057/9780230523210_6]

-

Dewaelheyns, N., F. Schoubben, K. Struyfs, C. Van Hulle, 2023, “The influence of carbon risk on firm value: Evidence from the European Union Emission Trading Scheme,” Journal of Environmental Management, 344, 118293.

[https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118293]

- FERN, 2013, EU ETS myth busting: Why it can’t be reformed and shouldn’t be replicated, 에너지노동사회네트워크 역, 『유럽연합 배출권거래제도 신화 깨기: 왜 개혁될 수 없으며, 왜 모방되어서는 안 되는가』.

-

Friede, G., T. Busch, A. Bassen, 2015, “ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies,” Journal of Sustainable Finance and Investment, 5(4), pp.210–233.

[https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917]

-

Gray, W. B., R. J. Shadbegian, 1998, “Environmental regulation, investment timing, and technology choice,” The Journal of Industrial Economics, 46(2), pp.235-256.

[https://doi.org/10.1111/1467-6451.00070]

-

Gray, W. B., R. J. Shadbegian, 2003, “Plant vintage, technology, and environmental regulation,” Journal of Environmental Economics and Management, 46(3), pp.384-402.

[https://doi.org/10.1016/S0095-0696(03)00031-7]

-

Heckman, J. J., H. Ichimura, P. E. Todd, 1997, “Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme,” The Review of Economic Studies, 64(4), pp.605-654.

[https://doi.org/10.2307/2971733]

-

Hong, J., C. Wang, M. Kafouros, 2015, “The role of the state in explaining the internationalization of emerging market enterprises,” British Journal of Management, 26(1), pp.45-62.

[https://doi.org/10.1111/1467-8551.12059]

- ICAP, 2023. Emissions Trading Worldwide: 2023 ICAP Status Report.

- IPCC, 2023, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland, pp.1-34.

-

Isenhour, C., M. Ardenfors, 2009. “Gender and sustainable consumption: policy implications. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 4(2-3), 135-149.

[https://doi.org/10.1504/IJISD.2009.028068]

- ISO, 2010, Guidance on Social Responsibility(ISO 2600), Geneva.

-

Jaffe, A. B., K. Palmer, 1997, “Environmental regulation and innovation: a panel data study,” Review of Economics and Statistics, 79(4), pp.610-619.

[https://doi.org/10.1162/003465397557196]

-

Lee, E, 2020, “Environmental regulation and financial performance in China: An integrated view of the Porter hypothesis and institutional theory,” Sustainability, 12(23), 10183.

[https://doi.org/10.3390/su122310183]

-

Lin, B., Z. Jia, 2020, “Is emission trading scheme an opportunity for renewable energy in China?: A perspective of ETS revenue redistributions,” Applied Energy, 263, 114605.

[https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114605]

-

Lu, W., H. Wu, S. Yang, Y. P. Tu, 2022, “Effect of environmental regulation policy synergy on carbon emissions in China under consideration of the mediating role of industrial structure,” Journal of Environmental Management, 322, 116053.

[https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116053]

-

Palmer, K., W. E. Oates, P. R. Portney, 1995, “Tightening environmental standards: the benefit-cost or the no-cost paradigm?,” Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp.119-132.

[https://doi.org/10.1257/jep.9.4.119]

-

Pellizzoni, L, 2004, “Responsibility and environmental governance,” Environmental Politics, 13(3), pp.541-565.

[https://doi.org/10.1080/0964401042000229034]

-

Porter, M. E., C. van der Linde, 1995, “Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship,” Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp.97-118.

[https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97]

- Post, James E, 1978, Corporate Behavior and Social Change, Reston Publishing Company.

-

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B., 1983, “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects”, Biometrika, 70(1), pp.41-55.

[https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41]

-

Rubashkina, Y., M. Galeotti, E. Verdolini, 2015, “Environmental regulation and competitiveness: Empirical evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors,” Energy policy, 83, pp.288-300.

[https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.02.014]

-

Shen, H., M. Fu, H. Pan, Z. Yu, Y. Chen, 2021, “The impact of the COVID-19 pandemic on firm performance,” Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), pp.81-98.

[https://doi.org/10.4324/9781003214687-7]

-

Sohn, J., J. Lee, N. Kim, 2020, “Going green inside and out: Corporate environmental responsibility and financial performance under regulatory stringency,” Sustainability, 12(9), 3850.

[https://doi.org/10.3390/su12093850]

-

Sun, R., K. Wang, X. Wang, J. Zhang, 2022, “China's carbon emission trading scheme and firm performance,” Emerging Markets Finance and Trade, 58(3), pp.837-851.

[https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1925535]

-

Wang, R., F. Wijen, P. P. Heugens, 2018, “Government's green grip: Multifaceted state influence on corporate environmental actions in China,” Strategic Management Journal, 39(2), pp.403-428.

[https://doi.org/10.1002/smj.2714]

-

Yu, P., R. Hao, Z. Cai, Y. Sun, X. Zhang, 2022, “Does emission trading system achieve the win-win of carbon emission reduction and financial performance improvement? Evidence from Chinese A-share listed firms in industrial sector,” Journal of Cleaner Production, 333, 130121.

[https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130121]

-

Zhang, Y., S. Zeng, Q. Wu, J. Fu, T. Li, 2023, “A study on the impact of the carbon emissions trading policy on the mining,” Resources Policy, 87, 104349.

[https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104349]

-

Zhou, D., Y. Qiu, M. Wang, 2021, “Does environmental regulation promote enterprise profitability? Evidence from the implementation of China's newly revised Environmental Protection Law,” Economic Modelling, 102, 105585.

[https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105585]

- 刘文君・张婷・黄聃, 2023, 『碳核查机构寻租行为和政府奖惩机制: 基于三方演化博弈的仿真分析』, 昆明理工.

지지에: 경북대학교 행정학과 석사과정을 졸업했으며, 학위 논문 제목은 “환경규제가 기업성과에 미치는 영향: 중국 탄소배출권 거래제를 중심으로”이다. ESG 및 기후변화 정책에 관심을 갖고 있으며, 주식회사 더키 THEKIE가 주관했던 블록체인 기반 자발적 탄소시장 프로젝트에 참여한 바 있다. 현재는 신한은행 중국 유한공사에 재직 중이다(0918jjsx@gmail.com).

진상현: 경북대학교 행정학부에 재직 중이며, 공공문제연구소 및 지역개발연구소의 겸임연구원이다. 주요 관심 분야는 에너지・기후변화정책이며, “기후변화 대응 관련 광역지방자치단체의 유형 및 특성 분석”, “기후위기 시대 국가의 녹색화”, “한국 탄소 배출권 거래제의 규제포획에 관한 연구”, “한국 산업화 과정의 탄소 고착화 분석”, “기후변화협상에서 한국의 위치와 방향”, “전력부문 온실가스 배출 관련 지자체의 책임성에 관한 연구”, “Fuel poverty and rebound effect in South Korea”, “Home appliances’ rebound effects estimated by a modified nonlinear model” 등의 논문과 저서를 발표했다(upperhm@knu.ac.kr).