팝업스토어에서 발생하는 폐기물 관리체계 구축 방안 연구

초록

팝업스토어는 단기적인 운영과 철거로 인해 일반 매장보다 많은 폐기물이 발생하며, 주로 저렴한 합판이나 플라스틱 등의 재활용이 어려운 자재가 사용된다. 이러한 특성으로 인해 국내에서는 팝업스토어 유래 폐기물이 효과적으로 관리되지 못하고 있으며, 관련 규제와 통계의 부재로 인해 문제 해결이 어려운 상황이다. 본 연구는 문헌조사를 통해 팝업스토어 폐기물 관리의 문제점을 파악하고, 해외 사례를 분석하여 국내 적용 가능성을 검토하였다. 연구결과, 국내에서는 팝업스토어 폐기물의 관리 기준이나 가이드라인이 미비하며, 폐기물 발생량과 처리 현황의 데이터 부재가 주요 문제로 식별되고 있다. 이를 해결하기 위해 본 연구는 조례에 기반한 신고체계와 재사용 자재 우선 사용, 폐기물 처리 계획서 작성 체계화를 제안하였으며, 재사용 플랫폼 구축을 통한 폐기물 관리를 강조하였다. 또한, 철거 과정에서 재사용 자재 회수 등의 순환성 평가를 통해 폐기물 발생을 최소화하고, 우수 운영자에게는 인증 및 인센티브를 제공하는 방안을 제시하였다. 본 관리체계는 팝업스토어의 폐기물 발생량을 줄이고, 재활용 가능성을 제고하는데 기여할 수 있을 것이다.

Abstract

Pop-up stores, due to their temporary nature and rapid dismantling, tend to generate more waste than regular stores, often using low-cost, non-recyclable materials such as plywood and plastic. In South Korea, waste from pop-up stores is not effectively managed, largely due to a lack of relevant regulations and statistical data. This study identifies key issues in pop-up store waste management through a literature review and explores international case studies to assess their applicability to the domestic context. The findings reveal that South Korea lacks clear standards or guidelines for managing such waste, and that the absence of data on waste generation and treatment further complicates the issue. To address these challenges, the study proposes a notification system based on local ordinances, prioritization of reusable materials, and the formalization of waste management planning. It also emphasizes the importance of establishing reuse platforms to improve waste handling. Moreover, the study recommends introducing a circularity assessment to minimize waste through material recovery during dismantling and suggests providing certification and incentives to exemplary operators. The proposed management framework is expected to reduce the amount of waste generated by pop-up stores and enhance the recyclability of materials used.

Keywords:

Pop-up Stores, Demolition Waste, Reuse Platforms, Recycling, Incentives키워드:

팝업스토어, 철거 폐기물, 재사용 플랫폼, 재활용, 인센티브I. 서론

‘팝업스토어’란 ‘팝업(Popup)’이라는 잠시 세워졌다가 사라진다는 의미와 ‘스토어(Store)’라는 매장의 합성어이다(사영재, 2015). 팝업스토어의 적극적인 체험 요소는 브랜드 이미지를 자연스럽게 수용할 수 있는 매개체로 작용하고 있으며, 최근에는 다양성과 이벤트성을 중심으로 ‘소유, 고정, 안정’과 같은 전통적인 공간 개념에서 벗어나 임시적이고 유동적인 방식으로 발전하고 있다. 특히, 규모 대비 경제적이며 파급 효과가 큰 것이 특징이다(김현정・ 이재규, 2012). 또한, 다른 브랜드의 팝업스토어의 입점을 위해 철거되어야 하므로 빠른 조성과 철거를 위해 패널, 가벽, 현수막, 플라스틱 등 일회성 자재로 구성되는 것이 특징이다(왕보경, 2023).

그러나, 팝업스토어가 활성화되는 만큼 팝업스토어의 운영과 설치·철거와 관련된 폐기물(이하 “팝업폐기물”)의 관리에 대한 문제도 쟁점이 되고 있다. 짧은 기간 동안 운영하다 사라지는 팝업스토어의 특성상 기간 대비 폐기물의 발생 밀도와 빈도는 일반 매장보다 많기 때문이다. 환경부 조사 결과에 따르면 팝업폐기물을 포함한 전국 사업장 일반폐기물은 `17년 연간 6,018만톤에서 `22년 8,106만톤으로 5년 만에 35% 증가했다. 성수동의 경우, 일반폐기물을 포함한 전체 사업장폐기물이 2018년 일평균 51톤에서 2022년 518톤으로 4년 만에 10배 이상 증가했다(우하혜나・박가경・최유경, 2024). 팝업과 같은 전시회 행사에서 발생하는 폐기물 배출량은 9㎡당 270㎏, 일반적인 36㎡가 넘는 소형 팝업의 경우 대략 1톤의 폐기물이 발생하는 것으로 보고되고 있다(김혜련, 2022). 이는 팝업스토어에서 폐기물 발생이 급격히 증가하고 있음을 시사하고 있다.

순환경제는 제품의 부가가치를 최대한 오랫동안 유지하고, 자원의 낭비를 줄이기 위해 수명이 다한 제품을 반복적으로 재활용하며, 폐기물 발생을 최소화하는 자원순환 중심의 경제 시스템이다. 이는 한정된 자원을 효율적으로 활용하면서도 폐기물을 새로운 자원으로 전환하는 순환모델을 기반으로 한다(Niero and Olsen, 2016). 특히, 순환경제는 자원의 채취 및 가공 과정에서 발생하는 비용을 절감하고, 폐기물로 인해 발생하는 환경적 영향을 최소화할 수 있다는 점에서 경제 발전과 환경 보호를 동시에 실현할 수 있는 핵심적인 미래 정책 중 하나로 주목받고 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 팝업스토어의 지속가능성을 확보하기 위해서는 폐기물 관리가 필수적인 요소로 작용한다. 팝업스토어는 단기간 운영되는 특성상 다양한 자재와 제품이 빠르게 소비되고 폐기될 가능성이 크므로, 순환경제의 원칙을 적용하여 자원의 재사용과 폐기물 감축을 유도하는 체계적인 관리방안이 필요하다.

그럼에도 불구하고, 팝업폐기물의 관리는 미흡한 실정이다. 대부분은 팝업스토어를 위해 공간을 대여해주는 자(사업장)가 팝업스토어 운영자에게 폐기물 처리 의무를 고지하고, 이를 이행 조건으로 팝업스토어 개설을 계약에 포함시키고 있으나, 사업장 비배출시설계폐기물을 배출하는 경우, 팝업스토어 운영 주체가 폐기물 배출의 주체인지, 입점을 허가한 상가/매장에도 폐기물 배출에 대한 책임과 관리의무가 주어지는지 등 관리상 다음과 같은 문제를 제기할 수 있다.

- 1) 사업장이 아닌 입점 사업장인 팝업스토어를 폐기물 배출 주체로 볼 수 있는가?

- 2) 입점을 허가한 사업장(상가)에도 책임과 관리의무가 있는가?

- 3) 현실적으로 팝업스토어 운영자가 사업장 비배출시설계폐기물 신고를 하는 것이 가능한가?

또한, 주로 저렴한 합판을 이용하기 때문에 철거하면서 파손되고, 재활용은 어렵다. 철거 업체들은 이를 폐기물 처리 업체(폐기물 수집 운반 업체)에 넘기고 중간처리 업체가 폐기물을 분류한 뒤 소각장, 매립지 등으로 보낸다. 팝업폐기물은 관청의 관리 사각지대에 놓여 있다는 점도 문제로 지적된다. 5톤 이상 건설폐기물 등은 정부가 운영하는 ‘올바로 시스템’에 등록돼 관리되지만, 팝업스토어의 철거 때 발생하는 수준의 사업장폐기물은 별다른 규정 없이 오로지 민간에 처리책임이 맡겨져 있다(박고은, 2024). 팝업폐기물이 300kg 이상 유무에 따라 비배출시설계폐기물로 분류되면 올바로시스템에 신고하여 관리되나. 미만인 경우, 생활폐기물로 처리되지만 지자체는 폐기물 처리 관련 규정을 자체적으로 마련했지만 강제성이 없어 관리와 제재는 힘들며, 팝업스토어에서 나오는 폐기물은 신고 의무도 없고 민간에서 처리되기 때문에 규제가 어려운 상황이라고 판단하고 있다.

이러한 상황임에도, 국내에서는 팝업폐기물 관리와 관련된 연구는 전무하다. 대부분이 팝업스토어의 성공 요인, 이용 경향, 소비자 트렌드 분석 등 산업 측면에 초점이 맞추어져 있다(김수빈, 2023; 염수현, 2020; 이소현・조윤주・최예찬・한유희, 2023; 이효린, 2020). 그나마, 김서율・아레 하이리온(2024)에 의해 탄소중립을 위한 자재를 사용하고, 비즈니스모델을 친환경적으로 수립해야 한다고 제안되었지만, 구체적인 관리체계는 제안되지 않았다.

따라서, 본 연구는 팝업폐기물을 효과적으로 관리하기 위한 체계적이고 지속 가능한 관리체계를 제안하는 것을 목표로 하였다. 이를 위해 연구 목적이 팝업스토어 운영자의 도덕적 해이(비윤리적 행위) 문제인지, 아니면 법과 제도의 미비로 인해 발생하는 사각지대 문제인지를 고찰하였다. 또한, 외국의 사례를 분석하여 벤치마킹 가능성을 검토하고, 국내 상황에 맞는 맞춤형 대안을 제시하고자 하였다. 본 논문은 팝업폐기물 관리체계 구축을 통해 환경 영향을 최소화할 뿐만 아니라, 지속가능성을 확보하는 데 기여할 수 있다.

Ⅱ. 연구방법

본 연구는 문헌조사와 해외사례 분석을 통해 팝업폐기물 관리의 문제점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 국내 적용 가능한 관리방안을 제안하는 것을 목표로 한다. 연구 과정은 1) 팝업폐기물 관리의 문제점 고찰, 2) 해외 사례를 통한 벤치마킹 요소 도출, 3) 국내 적용 가능한 폐기물 관리체계 마련의 세 단계로 진행되었다.

첫 번째 단계로, 팝업폐기물 관리의 문제점 고찰을 위해 문헌조사를 실시하였다. 그러나, 현재까지 국내에서 팝업폐기물에 대한 구체적인 통계자료(발생량, 처리 방법 등)가 부재하여, 언론 기사 등을 활용하여 정성적 수준에서 문제점을 도출하였다.

두 번째 단계로, 해외 사례를 분석하여 팝업폐기물 관리의 벤치마킹 요소를 도출하였다. 비교적 최신자료를 활용하기 위하여 2024년 1월부터 12월까지를 조사 기간으로 설정하고, 구글 검색엔진을 활용하여 “pop-up store waste management” 등의 키워드를 검색하였다. 그러나, 사전 조사 결과 팝업폐기물 관리를 위한 법적・제도적 관리체계는 존재하지 않았으며, 일부 기업들이 친환경 경영을 위한 자체적인 운영 방안을 도입하는 사례만 확인되었다. 이에 따라, 연구 방향을 조정하여 기업 주도의 친환경 팝업스토어 운영 사례를 중심으로 폐기물 감축 전략과 순환경제 적용 방안을 조사하였다.

해외 사례 조사에서는 환경 경영을 실천하는 글로벌 브랜드의 팝업스토어 운영 사례를 중심으로 팝업폐기물의 관리가 어떤 방식으로 이루어지고 있고, 법적 규제 등을 통해 관리되는지 등을 조사하였다.

마지막 단계에서는 국내외 문헌 및 해외 사례 분석을 바탕으로 국내 팝업폐기물 관리방안을 제안하였다. 연구결과를 도출하는 과정에서 폐기물 관리 정책의 이론적 근거로는 오염자부담원칙(신고, 분리배출, 재활용 의무 등)을 중점으로 팝업스토어 운영자가 단기 운영이지만 일정 수준 이상의 책임을 지도록 하는 방안을 검토하였다. 또한, 국내의 기존 자원순환 관련 정책과의 연계성을 고려하여, 새활용센터(업사이클링센터)와의 협력 모델, 폐기물 신고제 도입 방안, 재사용 자재 활용 의무화 등의 구체적 관리체계를 설계하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 팝업폐기물 관리의 문제점

팝업폐기물 관리에 있어 가장 큰 문제는 첫째, 생활폐기물로 분류될 경우 관리체계가 미흡하다는 점이며, 둘째, 발생한 폐기물이 재활용되지 않고 대부분 폐기된다는 점이다.<표 1>은 법적으로 구분되는 폐기물 분류체계를 정리한 것이다. 해당 분류에 따르면, 하루 300kg 이상 폐기물을 배출하는 경우에는 사업장 일반폐기물(배출시설계 또는 비배출시설계)로 분류되며, 그렇지 않으면 생활폐기물로 간주된다.

즉, 일일 배출량이 300kg 미만일 경우 생활폐기물로 분류되며, 철거 과정에서 발생하는 폐기물의 총량이 5톤 미만일 경우에는 공사장생활폐기물로 관리된다. 반면, 300kg 이상 폐기물이 발생하는 경우, 팝업스토어가 고정 배출시설이 아니라는 전제를 바탕으로 하면 ‘사업장 비배출시설계 폐기물’로 분류된다.

따라서 팝업스토어 운영, 설치 및 철거 과정에서 발생하는 폐기물이 일일 300kg 이상이거나 철거 시 총 5톤 이상일 경우, '올바로시스템'을 통한 신고 대상에 해당한다. 이는 단기 운영이더라도 일정 규모 이상의 폐기물이 발생할 경우, 보다 엄격한 폐기물 관리가 요구됨을 의미한다.

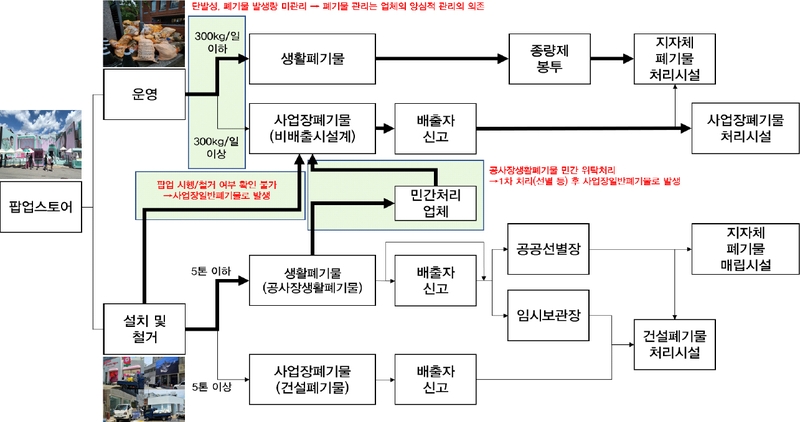

팝업폐기물은 운영(일일 300kg 이상/미만)과 제작 및 철거 공사(총 5톤 이상/미만) 시 발생하는 폐기물의 양에 따라, 생활폐기물, 사업장 비배출시설계 폐기물, 건설폐기물로 분류될 수 있다(<그림 1> 참조).

출처: 저자 작성

그러나 팝업스토어 특성상 발생량을 별도로 계측·관리하기 어렵기 때문에, 실제로는 생활폐기물과 사업장폐기물을 명확히 구분하여 적용하기 어렵다. 설령 발생량 기준에 따라 폐기물 유형이 구분된다 하더라도, 실제 관리에는 여전히 한계가 존재한다.

사업장 비배출시설계 폐기물이나 건설폐기물로 분류될 경우, 「폐기물관리법」 및 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 분리배출, 해체, 중간처리 등 재활용을 유도할 수 있는 법적 근거가 마련되어 있다. 반면, 생활폐기물로 분류되는 공사장생활폐기물의 경우에는 별도의 법령상 관리기준이 존재하지 않아 실질적인 관리가 어려운 실정이다.

현재 공사장생활폐기물의 처리 기준과 방법은 법률이 아닌 각 지방자치단체의 조례에 따라 달리 적용되고 있으며, 행정적 집행력에도 한계가 있다. 일부 지자체에서는 관리 강화를 위해 신고제나 특수규격 마대 사용 등의 제도를 도입하고 있으나, 여전히 발생량의 집계나 재활용 현황의 파악이 어렵다(김희종, 2020; 조민정, 2024).

또한, 공사장생활폐기물에 해당함에도 불구하고 실제로 팝업스토어의 설치 또는 철거가 이루어졌는지를 확인하는 것이 사실상 불가능해, 결과적으로 생활폐기물 또는 사업장 일반폐기물로 처리되는 경우가 많다.

팝업스토어는 철거와 설치가 신속히 이루어져야 하는 특성상, 폐기물 처리 대부분이 일괄 위탁 방식으로 수행되며, 이 과정에서 공사장생활폐기물이 중간처리업체를 통해 사업장 일반폐기물로 전환되어 대부분 소각 처리되는 실정이다(권아현, 2024).

결론적으로, 팝업스토어에서 발생하는 폐기물이 적정하게 분류·관리되고 있는지를 판단하기 어렵고, 재활용을 유도할 수 없는 구조적인 문제가 존재한다. 팝업스토어는 소비자에게 강한 인상을 주기 위해 화려하고 다양한 자재를 사용하는 경향이 있으며, 이로 인해 복합재질의 자재 사용이 증가하고 다량의 폐기물이 발생한다. 이러한 특성은 재활용보다는 비용과 편의성을 우선시하는 민간 위탁 처리 방식의 채택으로 이어지는 경향이 있다.

따라서 팝업스토어 철거 과정에서 폐기물의 재활용률을 높이기 위해서는, 재활용이 용이한 자재의 사용을 유도하고, 설치 단계에서부터 분리·선별이 가능한 구조를 고려해야 한다. 그러나 현재의 제도에서는 해당 폐기물이 사업장폐기물이나 건설폐기물로 분류되지 않을 경우, 결국 그 처리는 팝업스토어 운영자의 자율에 의존할 수밖에 없는 한계가 있다.

2. 해외 팝업폐기물 관리 사례

Boxpark는 런던의 Shoreditch와 Croydon 등에 위치한 컨테이너형 팝업스토어 단지로, 지속가능성을 핵심 가치로 내세우고 있다. 이곳은 친환경 재료의 사용, 철저한 재활용 체계, 재사용 가능한 구조물 도입을 특징으로 한다. 특히 Shoreditch에서는 조형물 제작에 친환경 페인트와 재활용 자재를 활용함으로써 지속 가능한 디자인 관행을 장려하고 있으며, 이는 환경적 영향을 줄이는 동시에 기업의 사회적 책임을 실현하는 사례로 평가된다. 재활용 체계 측면에서는 각 매장에 폐기물 분리배출 시스템이 설치되어 있어 매장별 책임 하에 철저한 분리수거가 이루어지고 있다. Croydon에서는 모든 폐기물이 Mitchem의 RDF(Refuse-Derived Fuel) 공장으로 운송되어 연료로 활용되며, Shoreditch에서는 재활용이 어려운 폐기물이 런던 에너지 센터에서 소각되어 내셔널 그리드에 투입되는 전력으로 전환된다(Boxpark, 2024). 또한, 매장의 컨테이너형 구조물은 이동성과 재사용성이 높아 장기적으로 폐기물 발생량을 줄이는 데 기여하고 있다.

Go-popup(2024)은 팝업 공간 대여 플랫폼으로, 친환경적인 팝업스토어 구현을 위해 행사 주최자에게 지속 가능한 자재 선택, 에너지 소비 최소화, 일회용 플라스틱 저감, 폐기물 분리 전략, 친환경 교통수단 사용 등을 권장하고 있다. 자재는 건축, 간판, 장식물에 환경친화적이고 재활용 가능한 소재를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 행사 후 재사용 또는 재활용이 가능한 품목을 우선하도록 설계한다. 일회용 플라스틱은 생분해성 또는 퇴비화 가능한 대체재로 교체하며, 참석자가 재사용 가능한 식기나 용품을 지참하도록 유도한다. 폐기물 관리를 위해 명확하게 라벨링된 재활용·퇴비화 스테이션을 설치하고, 공급업체와 협력해 포장 폐기물을 최소화하며, 남은 자재는 지역 자선단체나 재활용 시설에 기부하는 방식을 장려한다.

Abbot Kinney Pop Up(2024)은 팝업스토어가 일시적 운영 특성으로 인해 설치와 철거 과정에서 상당한 폐기물이 발생할 수 있다고 지적하며, 폐기물 저감이 필수적이라고 강조한다. 동시에 이는 환경적 영향 최소화뿐만 아니라 운영 비용 절감, 지속가능성에 대한 브랜드 이미지 제고에도 긍정적으로 작용한다고 평가한다. Abbot Kinney는 지속 가능한 자재와 용품을 선택하고, 책임감 있는 폐기 및 재활용을 실천하며, 에너지 효율이 높은 조명과 장비를 사용하고, 직원과 고객의 친환경 실천을 유도하는 방안을 제안한다. 또한, 이러한 친환경 활동의 실천 정도를 모니터링하고 홍보함으로써 브랜드 신뢰도를 높이는 전략도 함께 제시하고 있다.

Archigram(2024)은 Onys Global Design이 설립한 상업 건축 및 리테일 디자인 전문 그룹으로, 친환경 팝업스토어는 단순한 마케팅이 아닌 트렌드이자 필수적 디자인 접근이라고 주장한다. 이들은 재활용 가능한 자재의 사용을 핵심 요소로 강조하며, 이는 전통적인 임시 구조물과 차별화된 지속가능한 공간을 조성할 수 있는 수단으로 본다. 특히 재활용 목재, 태양 전지판, 친환경 섬유 및 플라스틱 폐기물로 만든 복합 소재 등을 예로 들며, 재활용 목재는 신재 자원 수요를 감소시키고, 태양 전지판은 자가발전으로 에너지 자립을 가능하게 하며, 친환경 섬유는 반복 사용과 재활용이 가능한 순환경제적 자원으로 활용될 수 있다고 강조한다.

해외 사례 전반에서 확인되는 바와 같이, 폐기물 관리에만 국한되지 않고 에너지 소비 최소화, 친환경 소비 실천 등 포괄적인 지속가능성 전략이 함께 추진되고 있다. 폐기물 관리에 있어서는 기획 및 준비 단계에서 재사용 자재와 재활용 가능한 자재의 활용을 유도하고, 운영 중에는 일회용품 사용을 지양하며, 철거 후에는 자재의 재활용을 촉진하는 방식이 주를 이루고 있다. 그러나 이러한 접근은 대부분 기업, 전시기획사, 공간 대여업체의 자발적 실행에 기반하고 있으며, 공공영역에서 이를 법제화하여 관리하는 사례는 거의 확인되지 않았다. 이에 따라 팝업스토어의 폐기물 관리 역시 실효성 있는 제도적 기반이 부족한 상황이며, 현행 시스템에서는 권장사항에 그치는 경우가 많아 실질적 관리보다는 일종의 그린 마케팅이나 트렌드로 소비되는 경향이 강하다. 결과적으로, 기능성과 상업성을 중시하는 팝업스토어의 특성상 환경친화적 이미지보다는 설치·철거의 효율성이 우선시되며, 이에 따라 실효성 있는 폐기물 관리 체계의 마련이 요구된다.

3. 국내 적용 가능한 폐기물 관리체계 마련

(1) 팝업폐기물 관리체계 구축을 위한 주체별 역할 정립

팝업스토어에서 발생하는 폐기물을 효과적으로 관리하기 위해서는 규제 대상과 관리 주체를 명확히 설정하고, 각 주체의 역할과 책임을 구체화하는 것이 필수적이다. 현재 팝업폐기물은 특정 주체의 책임 하에 명확히 관리되지 않아 사각지대가 발생하고 있으며, 이로 인해 부적절한 처리 사례가 발생할 가능성이 크다. 따라서 문제 발생의 경로에 따라 책임 주체를 구분하고, 이들이 수행해야 할 역할과 의무를 명확히 규정하는 관리 체계 마련이 요구된다.

팝업폐기물 관리의 핵심 주체는 다음과 같이 분류할 수 있다: ① 팝업스토어 개설자(운영자), ② 공간 제공자(상가, 건물주 등), ③ 폐기물 위탁처리자(수거 및 처리업체).먼저, 팝업스토어 운영자는 폐기물의 직접 배출 주체로서, 분리배출 및 적정 처리를 수행해야 하며, 발생량에 따라 공사장생활폐기물 또는 사업장폐기물로 신고 및 처리 절차를 이행해야 한다. 이를 위해 사전 폐기물 처리 계획서 제출을 의무화하고, 지자체 또는 건물주가 제시하는 폐기물 관리 규정을 숙지하고 준수하도록 해야 한다.

둘째, 공간 제공자인 상가나 건물주는 팝업스토어 운영자가 폐기물 처리 의무를 이행하도록 유도하고, 관리·감독하는 책임이 있다. 이를 위해 임대계약서에 폐기물 처리 조항을 포함시키고, 이행하지 않을 경우 보증금 차감이나 운영 제한 등의 조치를 명시할 수 있다. 또한 운영자에게 폐기물 배출 방법과 일정 등을 고지하고 안내하는 역할도 필요하다.

셋째, 폐기물 위탁처리자는 수거 및 처리 과정에서 폐기물 분류의 투명성을 유지하고, 일정 규모 이상의 폐기물이 발생할 경우 이를 보고할 수 있는 체계를 마련해야 한다. 건설폐기물의 배출자 신고 제도를 준용하되, 기본적인 배출 책임은 팝업스토어 운영자에게 있으며, 운영이 불가한 경우에는 공간 제공자나 처리업체가 위탁 이행할 수 있도록 하는 방식이 합리적이다. 특히, 새활용센터(업사이클링 센터)와의 연계를 통해 팝업스토어에서 발생하는 자원을 재활용 가능한 순환 원료로 활용할 수 있는 방안을 적극 도입해야 한다.

이와 같은 주체별 역할 분담이 실효성 있게 작동하기 위해서는 행정적, 법적, 민간 협력 기반의 정책 대안이 병행되어야 한다. 행정적으로는 팝업스토어 개설 시 폐기물 처리 계획서 제출을 의무화하고, 쇼핑몰, 박람회장 등 팝업스토어 밀집 지역에 대한 지자체의 관리·감독을 강화해야 한다. 법적 조치로는 임대계약서에 폐기물 처리 조항을 명시하여 공간 제공자가 운영자에게 명확한 처리 책임을 부여할 수 있도록 하고, 이를 이행하지 않을 경우 행정적 제재를 가할 수 있는 근거를 마련할 수 있다.

민간 협력 방안으로는 폐기물 처리업체와 팝업스토어 운영자를 연결하는 온라인 플랫폼을 구축하여 운영자가 손쉽게 폐기물 처리를 의뢰할 수 있도록 지원하고, 새활용센터와의 협력을 통해 폐기물을 재사용·재활용 가능한 자원으로 전환하는 체계를 마련할 수 있다. 아울러, 팝업스토어의 인테리어 및 홍보물 제작 시부터 순환 원료 기반의 재사용 가능한 자재를 적극적으로 도입하도록 권장하고, 이를 위한 가이드라인 또는 인증 제도 도입을 고려할 수 있다.

(2) 팝업폐기물 관리 기준

팝업스토어는 짧은 기간 동안 운영되며, 기존 사업장과 달리 별도의 신고 절차 없이 개설되는 경우가 많아 폐기물 관리의 사각지대가 발생하고 있다. 특히, 팝업스토어에서 발생하는 폐기물은 일반 사업장 폐기물과 생활폐기물의 경계가 모호해 체계적인 관리 기준이 마련되어 있지 않은 실정이다.

현행 「폐기물관리법」은 사업장에서 발생하는 폐기물을 사업장 일반폐기물로 규정하고 있으나, 팝업스토어는 별도의 허가나 신고 없이 운영될 수 있어 배출 관리 대상에서 누락될 가능성이 크다. 「부가가치세법」에서도 임시사업장에 대해 개설 및 폐쇄일로부터 10일 이내 신고하도록 규정하고 있지만, 팝업스토어는 10일 미만 운영되는 사례가 많아 법적 신고 의무가 적용되지 않는 경우가 대부분이다. 이로 인해 팝업스토어에서 발생하는 폐기물이 일반 생활폐기물과 혼합 처리되는 사례가 증가하고 있으며, 이에 대한 체계적인 대응이 요구된다.

이를 해결하기 위해서는 팝업폐기물에 대한 명확한 정의와 관리 기준을 마련하고, 배출 신고제 도입, 주체별 책임 분담, 순환관리 체계 구축 등 실질적인 정책 대안을 수립해야 한다. 본 연구는 이러한 문제 인식을 바탕으로, 팝업폐기물 관리체계의 구조적 한계를 분석하고 실행 가능한 개선 방안을 제시하고자 한다.

우선, 팝업스토어의 정의를 명확히 할 필요가 있다. 「부가가치세법」상 임시사업장의 정의는 운영 기간이 10일 이상인 경우로 한정되지만, 팝업스토어는 10일 미만으로 운영되는 사례가 많아 해당 기준을 적용하기 어렵다. 이에 따라, 조례나 가이드라인을 통해 팝업스토어를 별도로 정의하고, 운영 기간, 매장 면적, 폐기물 발생량 등을 기준으로 관리 대상 여부를 판단할 수 있도록 해야 한다.

또한, 일정 규모 이상의 팝업스토어에 대해서는 배출 신고제를 도입할 필요가 있다. 예를 들어, 하루 평균 폐기물 발생량이 300kg 미만인 경우에는 공사장생활폐기물로 신고하고, 300kg 이상일 것으로 예상되는 경우에는 사전 신고와 함께 폐기물 처리계획서를 제출하도록 규정할 수 있다. 다만, 공사장생활폐기물 관리의 실효성을 확보하는 것이 선행되어야 하며, 이 제도를 조례 수준에서 관리할 것인지, 보다 강한 법적 규제를 도입할 것인지에 대한 논의가 필요하다. 이를 통해 단기 운영되는 팝업스토어라도 일정 기준을 초과할 경우 관리체계 내에서 감독이 가능하도록 해야 한다.

신고체계 정립과 더불어, 주체별 폐기물 관리 책임을 명확히 하는 것도 중요하다. 팝업스토어 운영자는 폐기물의 직접 배출자로서 분리배출 및 적정 처리를 수행해야 하며, 상가 또는 공간을 제공하는 사업자는 계약 단계에서 폐기물 관리 의무를 명확히 고지하고 계약서 내 관련 조항을 포함시켜야 한다. 폐기물 처리업체는 일정량 이상의 폐기물이 발생한 경우 이를 지자체에 보고하도록 하여 관리의 투명성을 확보할 수 있도록 해야 한다.

아울러, 단순한 배출·수거 규제를 넘어 폐기물 감량과 순환이용을 중심으로 한 관리체계로의 전환이 필요하다. 팝업스토어 운영 단계에서 친환경 자재 사용을 촉진하고, 철거 이후에는 재활용이 가능하도록 유도하는 시스템이 마련되어야 한다. 예를 들어, 인테리어 및 디스플레이 구조물에는 재사용 가능한 자재를 활용하도록 하고, 탄소중립형 소재의 우선 사용을 유도할 수 있도록 가이드라인을 제공할 수 있다. 운영자가 재사용 가능한 자재를 일정 비율 이상 사용할 경우, 인센티브를 제공하는 방안도 함께 고려할 수 있다.

이와 더불어, 폐기물의 재활용 촉진을 위해 새활용센터와 연계한 재사용 플랫폼을 구축하는 것이 효과적이다. 새활용센터는 단순한 폐기물 처리 시설을 넘어 자원순환을 촉진하는 거점 역할을 할 수 있으며, 팝업스토어 운영자가 해당 플랫폼을 통해 발생한 자재를 기부하거나 판매하고, 이를 기업 또는 소비자가 재활용 자원으로 활용하도록 연결할 수 있다. 이와 같은 시스템은 폐기물 감축은 물론, 순환경제 활성화에도 기여할 수 있다.

(3) 팝업폐기물 관리에 적합한 관리체계

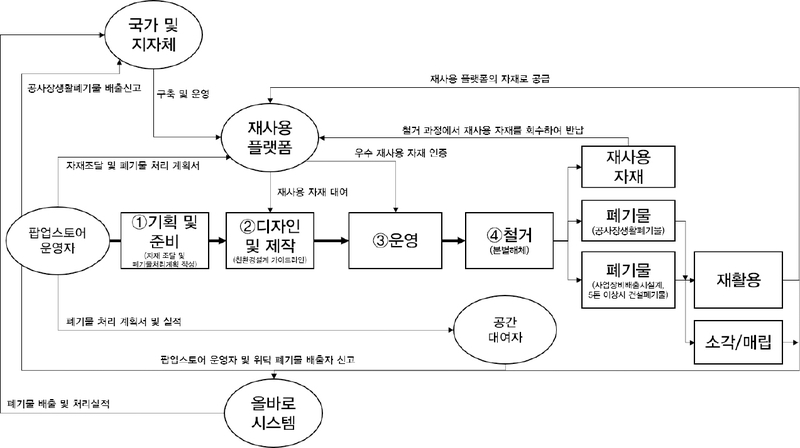

팝업스토어의 폐기물을 관리하기 위해서는 투명하고 전문화된 체계가 필요하다. 본연구에서는 이를 재사용 플랫폼과 올바로 시스템을 통해 관리체계를 제안하였다<그림 2>.

출처: 저자 작성

재사용 플랫폼은 팝업스토어 운영에 사용되는 장식물, 구조물, 디스플레이 자재 등을 공유·대여하고, 철거 시 회수하여 재사용 또는 재활용하는 구조를 제공한다. 이 플랫폼은 별도로 신설하기보다는, 지역 단위로 운영 중인 새활용센터를 중심으로 기능을 부여하는 것이 현실적이며 효과적이다. 새활용센터는 단순한 폐기물 처리 시설이 아니라 자원순환을 촉진하는 거점이므로, 팝업스토어에서 발생하는 포장재, 홍보물, 인테리어 자재 등을 수거하여 새로운 제품으로 전환하는 협업모델 구축이 가능하다.

또한, 재사용 플랫폼은 팝업스토어 운영자에게 자재 조달 및 폐기물 처리계획서 접수, 재사용 및 재활용 방안에 대한 컨설팅 제공, 우수 운영자에 대한 친환경 인증 부여 등의 역할을 수행할 수 있다. 철거 단계에서는 회수된 재사용 자재를 관리하고 반환받으며, 플랫폼 외부에서 확보된 고품질 재사용 자재에 대해서는 품질 평가 후 매입을 통해 자원 확보를 확대할 수 있다. 이는 폐기물 발생을 줄이는 동시에, 플랫폼의 재사용 자재 재고 확보에도 기여할 수 있다.

팝업스토어 유래 폐기물의 관리 강화를 위해, 올바로시스템을 통해 배출자 식별 및 실적 추적이 가능하도록 설계할 필요가 있다. 팝업스토어에서 배출되는 폐기물 배출 및 처리 실적 보고시에는 팝업스토어별(또는 운영 사업자)로 등록하고, 이를 기반으로 재사용 자재 및 재활용 권장 수준 미달 시 향후 팝업스토어 운영에 제한을 주는 방식이다. 이때, 재활용 권장 수준의 기준은 재사용 자재의 회수 또는 판매 실적을 100% 재활용 실적으로 간주하는 방식이 타당하다. 이를 통해 재사용 자재 활용률을 실질적으로 제고할 수 있을 것이다. 실적이 우수한 운영자에게는 인증 부여, 임대료 할인, 홍보 지원 등 인센티브를 제공하는 방안이 병행된다면, 더 적극적인 참여를 유도할 수 있다.

팝업스토어에서 발생하는 폐기물을 효과적으로 관리하기 위해서는 단계적인 접근이 필수적이다. 모든 정책을 동시에 도입하기에는 현실적인 한계가 존재하며, 실효성을 확보하기 위해서는 우선적으로 시행해야 할 조치를 명확히 설정하고, 이후 단계적으로 보완하는 것이 바람직하다. 따라서, 앞서 제시된 관리체계 마련을 위해 제안된 개선방안 중 우선순위로서 법적・행정적 기반을 먼저 정비한 후, 실태조사를 통한 데이터 확보, 이후 단계적으로 폐기물 관리 및 순환경제 시스템을 구축하는 방향을 적용하여 <표 2>에 제시하였다.

가장 먼저 추진해야 할 것은 팝업스토어 운영자, 공간 대여 사업자, 폐기물 처리업체 간의 역할을 명확히 정립하는 것이다. 현재 팝업폐기물 문제의 가장 큰 원인은 특정 주체의 책임이 불분명하다는 점이다. 운영자와 공간 대여 사업자 간의 계약에서도 폐기물 관리에 대한 조항이 포함되지 않는 사례가 많아, 운영자가 폐기물을 적절히 처리하지 않더라도 이를 제재하기 어렵다. 따라서, 먼저 조례나 고시 등을 통해 팝업스토어 개설 시 폐기물 관리계획서 제출을 의무화하고, 계약 단계에서 폐기물 처리 조항을 포함하도록 하여 운영자의 책임을 제도적으로 확립해야 한다. 공간 대여 사업자는 이를 준수하도록 사전에 고지하고, 계약 이행 여부를 점검하고, 이를 위반할 경우 임대 조건을 조정하거나 일정 수준의 보증금을 차감하는 방식으로 관리 책임을 강화해야 한다. 또한, 폐기물 처리업체는 팝업스토어의 폐기물을 처리할 경우 지자체에 보고할 의무를 가지도록 하여 처리 과정의 투명성을 확보할 필요가 있다. 이러한 주체별 역할을 정립하는 것이 선행되지 않으면, 이후 신고제 도입이나 재사용 플랫폼 운영과 같은 추가적인 정책이 시행되더라도 효과적으로 작동하기 어렵다.

주체별 책임이 정립된 이후에는 팝업폐기물 신고제를 도입하고, 이를 통해 실태조사를 실시할 필요가 있다. 이는 팝업폐기물 자체의 신고제도가 아닌 공사장생활폐기물과 동일한 신고제도로 운영하는 방식이 적절하며, 현재 팝업폐기물 발생량과 유형에 대한 데이터가 부족한 상황에서 신고제 없이 재활용 권장 수준이나 재사용 플랫폼을 도입하는 것은 비효율적이며, 실효성을 담보하기 어렵다. 따라서 하루 평균 300kg 이상의 폐기물이 발생하는 팝업스토어를 대상으로 폐기물 배출 신고를 의무화하고, 신고된 데이터를 기반으로 관리체계를 설계해야 한다. 이를 기존의 공사장생활폐기물 배출자 신고 및 올바로 시스템과 연계하여 신고 절차를 간소화하고, 모바일 및 웹 기반으로 신고가 가능하도록 개선하는 것도 고려해야 한다. 또한, 300kg 미만의 소규모 팝업스토어에 대해서도 샘플링 조사를 병행하여 폐기물 배출 특성을 파악하고, 장기적으로는 별도의 관리방안을 마련할 필요가 있다. 신고제를 통해 확보된 데이터는 향후 폐기물 배출 경향을 분석하고, 정책 효과성을 평가하는 데 활용할 수 있다. 이를 통해 관리 사각지대를 최소화하고, 보다 체계적인 폐기물 관리 시스템을 구축할 수 있을 것이다.

실태조사를 통해 팝업폐기물의 발생 유형과 관리 실태가 파악된 이후에는 재사용 플랫폼을 기반으로한 순환경제 시스템을 도입하는 것이 필요하다. 초기 단계에서 재사용 플랫폼을 시행할 경우 운영자의 부담이 가중될 수 있기 때문에, 실태조사 및 신고제를 기반으로 폐기물 관리 체계를 구축한 후 단계적으로 시행하는 것이 현실적이다. 이를 위해 기존의 새활용센터와 연계하여 팝업스토어 운영자들이 재사용 가능한 자재를 대여하고 반납할 수 있도록 시스템을 구축하는 것이 효과적이다. 또한, 일정 규모 이상의 팝업스토어를 대상으로 재사용 자재 활용을 일정 비율 이상 의무화하고, 이를 준수한 운영자에게는 임대료 할인, 세금 감면, 홍보 지원 등의 인센티브를 제공하여 자발적인 참여를 유도할 수 있다. 철거 후에는 사용된 자재를 회수하여 새활용센터나 재활용 업체로 보내도록 하며, 이를 플랫폼에서 다시 공급할 수 있도록 한다면 폐기물 발생량을 현저히 줄일 수 있다. 이러한 방식은 단순한 폐기물 관리 정책을 넘어 자원의 순환을 촉진하는 방향으로 나아갈 수 있도록 하며, 운영자의 부담을 줄이는 동시에 친환경적인 운영을 유도하는 효과를 기대할 수 있다.

마지막으로, 재활용 권장 수준을 도입하고 인센티브를 강화하는 것이 필요하다. 재활용 권장 수준을 초기 단계에서 시행할 경우 운영자의 부담이 과도하게 증가할 수 있으므로, 신고제와 실태조사를 통해 폐기물 발생량과 처리 실태를 분석한 후 점진적으로 도입하는 것이 바람직하다. 일정 규모 이상의 팝업스토어 운영자에게 발생 폐기물 중 일정 비율(예: 50%) 이상을 재활용하도록 의무를 부과하고, 이를 모니터링하면서 재활용 실적이 우수한 운영자에게는 세금 감면, 임대료 할인, 홍보 지원 등의 인센티브를 제공할 수 있다. 반대로, 재활용 목표를 달성하지 못한 운영자에게는 추가적인 폐기물 처리 비용을 부과하는 방식으로 운영의 책임성을 강화할 필요가 있다. 강제적인 규제보다는 실질적인 혜택을 제공하는 방식이 운영자의 자발적인 참여를 유도하는 데 더 효과적이며, 지속가능한 팝업스토어 운영으로 이어질 수 있다.

Ⅳ. 결론

팝업폐기물 관리는 기존의 사업장폐기물과 생활폐기물 간의 경계가 모호하여 체계적인 관리가 어려운 특성을 가진다. 따라서, 단순히 새로운 폐기물 유형을 신설하거나 강제 규정을 설정하는 방식보다는, 기존 폐기물 관리 체계를 보완하고, 신고제 도입 및 주체별 역할 강화를 통해 보다 효과적인 관리 방안을 마련하는 것이 보다 현실적인 대안이다.

이를 위해, 팝업스토어 운영자, 공간 대여 사업자, 폐기물 처리업체의 역할을 구체적으로 설정하여 각 주체가 책임을 가지고 폐기물 처리를 수행할 수 있도록 해야 한다. 아울러, 폐기물 발생을 줄이기 위한 순환관리 체계를 구축하고, 친환경 자재 사용을 촉진하며, 새활용센터를 활용한 재사용 플랫폼을 운영하는 방안을 도입해야 한다.

이러한 다각적인 접근을 통해, 팝업폐기물의 체계적인 관리가 가능해지고, 자원순환을 강화할 수 있을 것이다. 따라서, 향후 정책 마련 과정에서는 단기적인 폐기물 처리에 초점을 맞추는 것을 넘어, 장기적으로 지속가능한 폐기물 관리체계를 구축하는 방향으로 나아가는 것이 필요하다.

그러나, 본 연구는 현재 문제가 되는 폐기물 관리 측면에 초점이 맞추어져 있으며, 이 중에서도 철거 후 폐기물의 관리를 중점으로 하고 있다. 반면, 해외사례에서 확인할 수 있듯이, 팝업스토어 업계에서도 지속가능성을 추구하기 시작하였으며, 이는 폐기물 관리 외에도 에너지 소비 감소, 환경 이니셔티브 광고 등의 요소도 해당하나, 이러한 부분이 반영되지 못한 한계가 있다. 또한, 본 연구에서는 재사용 플랫폼 구축 및 운영, 재활용 권장 수준을 주요 관리체계 구축 수단으로 제시하였으나, 이해관계자 및 실무자 의견 수렴이나 관리 데이터의 부재로 이를 직접 제시하지는 못한 한계가 있다. 따라서, 향후 후속연구로서 팝업스토어에 대한 지속가능성을 확보하기 위한 관리체계 마련과 관리체계 이행을 위한 세부 사항 마련을 위한 연구가 필요하며, 제안하는 세부 사항은 다음과 같다.

첫째, 팝업스토어의 지속가능한 운영 기준 설정 연구가 필요하다. 이는 폐기물 관리뿐만 아니라, 에너지 효율성, 친환경 자재 사용, 탄소중립 실천 여부 등을 포함하는 지속가능한 팝업스토어에 적합한 평가 기준을 수립하는 방안을 검토할 필요가 있다.

둘째, 지속가능한 팝업스토어 운영을 위한 정책 및 인센티브 연구가 요구된다. 현재 팝업스토어는 단기 운영의 특성상 지속가능성을 고려한 제도적 지원이 미비하다. 따라서, 친환경 운영을 촉진하기 위한 세제 감면, 운영 비용 지원, 공공기관과의 협업 프로그램 개발 등의 정책적 대안을 마련하는 연구가 필요하다.

셋째, 기업 및 소비자의 지속가능성 요구를 반영한 팝업스토어 운영 모델 연구가 필요하다. 해외 사례를 분석하여, 기업이 지속가능성을 고려한 팝업스토어를 운영하는 방식과 소비자들이 이를 어떻게 평가하는지를 분석하는 연구가 필요하다. 이를 통해, 지속가능한 팝업스토어 운영이 기업의 브랜드 이미지 개선 및 소비자 신뢰 구축에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

Acknowledgments

본 논문은 2020년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(NRF-2020R1A6A1A03042742).

REFERENCES

- 권아현, 2024.07.16., “새로운 공해 ‘팝업스토어’를 어쩌나,” 주간조선, https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=35906

- 김서율・아레 하이리온, 2024, “임시 팝업스토어의 지속가능한 탄소중립 달성을 위한 제안 -성수동 팝업스토어 소재 활용을 중심으로-,” 「한국실내디자인학회 학술대회논문집」, 26(1), pp.190-195.

- 김수빈, 2023, “팝업스토어의 체험 유형과 소비 가치 및 브랜드 태도 상관관계 연구 –Z세대를 중심으로-,” 「커뮤니케이션디자인학회」, 82, pp.79-92.

- 김현정・이재규, 2012, “체험 마케팅이 적용된 POP-UP Store의 공간적 특성에 관한 연구,” 「한국공간디자인학회 논문집」, 7(1), pp.77-86.

- 김혜련, 2022, “전시회에서의 환경평가 요건,” 전시디자인트렌드 국제포럼, 서울 동대문디자인플라자.

- 김희종, 2020, 『울산 지역 생활폐기물 감량 방안 연구』, 울산: 울산연구원.

- 박고은, 2024.10.20., “‘팝업 성지’ 성수동, 1년 폐기물 500톤 몸살…전문가 “대책 필요”,” 한겨레, https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1163387.html

- 사영재, 2015, “팝업스토어 마케팅의 특성과 분류에 관한 연구 - Brand Matrix에 따른 경험 분류를 중심으로-,” 「브랜드디자인학연구」, 13(2), pp.157-166.

- 염수현, 2020, “콜라보레이션 마케팅의 관점에서 본 팝업스토어의 특성에 관한 연구,” 석사학위논문, 건국대학교, 서울.

- 왕보경, 2023.08.14., “한 달에 50개 이상 열리는 팝업스토어...인기만큼 쌓이는 폐기물 어쩌나,” 투데이신문, https://www.ntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=99005

- 우하혜나・박가경・최유경, 2024.11.12., “불쑥 나타나 폐기물 3톤 쏟아내는 ‘팝업스토어’,” 단대신문, http://dknews.dankook.ac.kr/news/articleView.html?idxno=19949

- 이소현・조윤주・최예찬・한유희, 2023, “팝업스토어(Pop-up Store) 마케팅,” 「마케팅」, 57(1), pp.58-68.

- 이효린, 2020, “팝업 스토어에 있어서 소비자 개인 변수와 쇼핑가치가 구매의도에 미치는 영향,” 석사학위논문, 한양대학교, 서울.

- 조민정, 2024, “공사장 생활폐기물에 대한 폐기물처분부담금 부과처분 사안의 법적 문제,” 「환경법연구」, 46(1), pp.181-215.

- Abbot Kinney Pop Up, 2024, https://akpopup.com/reducing-waste-environmental-best-practices-for-a-pop-up-shop/, , [2024.11.27]

- Archigram, 2024, https://www.archigram.ma/ephemeres-et-ecologiques-les-pop-up-stores-en-materiaux-recyclables/, , [2024.11.27]

- Boxpark, 2024, https://boxpark.co.uk/faqs/, , [2024.11.27]

- Go-popup, 2024, https://magazine.gopopup.com/en/the-role-of-sustainability-in-pop-up-events/, , [2024.11.27]

-

Niero, M. and S. I. Olsen, 2016, “Circular economy: To be or not to be in a closed product loop? A Life Cycle Assessment of aluminium cans with inclusion of alloying elements,” Resources, Conservation and Recycling, 114, pp.18-31

[https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.06.023]

김도완: 서울과학기술대학교에서 에너지환경공학전공으로 박사학위를 수여하고, 환경기술연구소의 연구교수로 재직중에 있다(dowan2050@nate.com).

임병란: 일본 도요하시기술과학대학교에서 공학박사 학위를 취득하고, 현재 서울과학기술대학교 환경공학과 연구교수로 재직 중이다. 폐기물 자원순환 및 수질관리 분야의 전문가로, 환경기술연구소에서 환경거버넌스센터장을 맡고 있다(limbr@seoultech.ac.kr).

배재근: 서울과학기술대학교 환경공학과에서 교수로 재직 중이며, 폐기물 관리 및 자원화 분야의 전문가로 환경부, 한국환경공단 등 여러 기관에서 위원으로 활동하며, 폐기물 처리 기술 및 정책 개발에 기여하고 있다(phae@seoultech.ac.kr).