도시공원의 회복적 환경 요소에 대한 선호와 가치평가: 선택실험법을 중심으로

초록

현대 도시화는 녹지 공간과 자연환경에 대한 접근을 제한하여 도시민의 정신적, 신체적 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 도시공원은 방문자들에게 자연과 접촉할 수 있는 기회를 제공하고, 스트레스 감소와 정서적 회복을 지원하는 중요한 역할을 한다. 본 연구는 도시공원의 회복적 환경 요소가 방문자 선호도와 경제적 가치에 미치는 영향을 분석하기 위해 선택실험법(Choice Experiments)을 활용하였다. 연구는 회복환경의 네 가지 요인인 벗어남, 매력성, 규모성 혹은 조화, 적합성을 기반으로 속성을 설계하였다. 이를 통해 나무 및 관목의 분포, 산책로 유형, 생태다양성, 수경시설 여부, 경관의 일관성, 공원 내 시설, 공원 관리 기금의 7가지 주요 속성을 설정하여 방문자들의 선호와 경제적 가치를 평가하였다. 분석 결과, 나무와 관목의 밀집된 배치, 친환경적인 산책로, 수경시설의 존재, 혼합 경관, 운동시설 등은 방문자 선호도와 밀접하게 관련된 것으로 나타났다. 경제적 가치 분석에서 많은 나무와 관목(5,863원), 친환경 우레탄 산책로(1,678원), 소규모 분수의 설치(1,694원), 인공과 자연의 혼합 경관(2,235원), 운동시설 확충(1,727원) 등이 방문자 선호도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 도시공원의 설계 및 관리 전략에 중요한 시사점을 제공하며, 회복적 환경 요소가 방문객의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 수 있음을 보여준다.

Abstract

Modern urbanization restricts access to green spaces and natural environments, negatively affecting the mental and physical health of urban residents. Urban parks play an important role in providing opportunities to connect with nature, alleviating stress, and supporting emotional recovery. This study employed the choice experiments method to analyze the effects of restorative environmental features in urban parks on visitor preferences and economic values. The study used attributes based on four factors of restorative environments: being away, fascination, extent or coherence, and compatibility. Seven key attributes were identified to evaluate visitor preferences and economic value: the distribution of trees and shrubs, types of walking paths, biodiversity, the presence of water features, landscape consistency, park facilities, and park management funds. The results revealed that densely arranged trees and shrubs, eco-friendly walking paths, the presence of water features, mixed landscapes, and exercise facilities were closely associated with visitor preferences. Regarding economic valuation, attributes such as dense trees and shrubs (5,863 KRW), eco-friendly urethane walking paths (1,678 KRW), small-scale fountains (1,694 KRW), mixed artificial and natural landscapes (2,235 KRW), and expanded exercise facilities (1,727 KRW) positively influenced visitor preferences. These findings provide insights for urban park design and management strategies, demonstrating that restorative environmental features contribute to enhancing visitors’ quality of life.

Keywords:

Urban Park, Restorative Environments, Valuation, Choice Experiments키워드:

도시공원, 회복환경, 가치평가, 선택실험법I. 서론

현대 사회에서 도시화는 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있으며, 이로 인해 도시민들은 녹지 공간 및 자연환경과의 접촉 기회가 제한되고 있다. 이러한 변화는 시민들의 정신적 및 신체적 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있다(World Health Organization[WHO], 2016). 국내 대도시 공원의 평균 면적은 OECD 국가 평균에 비해 현저히 작고, 자연 상태를 유지하는 공원의 비율도 낮다. 이러한 환경은 도시 거주자들의 정신적 스트레스와 우울증 발생률 증가, 신체활동 부족 등 다양한 건강 문제로 이어져 도시민의 삶의 질을 저하시키는 요인이 될 수 있다. 한국국토정보공사(2024)의 도시계획 현황에 따르면, 2023년 기준으로 전체 인구의 92.1%에 해당하는 47,275천 명이 도시에 거주하고 있다. 이처럼 도시화가 지속적으로 진행됨에 따라 1인당 공원시설 조성 면적도 2013년 이후 꾸준히 증가하고 있으나, 서울(4.6㎡)과 대구(9.5㎡) 등 대도시는 여전히 WHO 권고기준(9㎡)을 밑돌거나 조금 상회하는 수준이다(국토교통부, 2023). 이로 인해 도시민들이 녹지 공간에서 얻을 수 있는 정서적 회복 경험의 기회가 제한되고 있는 상황이다.

녹지 공간은 스트레스 감소와 정서적 회복, 그리고 전반적인 삶의 질 향상 등 정신적, 신체적 건강에 기여하는 것으로 다수의 연구에서 밝혀졌다(Chiesura, 2004; Kaplan and Kaplan, 1989). 특히 도시공원은 자연환경과의 접촉 기회를 제공하는 공간으로, 회복적 환경 요소를 충분히 포함할 때 방문자들에게 정신적 안정을 제공할 수 있다. 그러나 도시공원 설계 시 자연적 요소와 인공적 요소 간의 균형을 어떻게 설정할 것인가에 대한 논의는 여전히 중요한 과제로 남아있다(Polat and Akay, 2015). 공원시설 조성 시 광장, 포장된 면적, 체육시설, 미술관 또는 전시관 등 계획된 인위적 요소는 공원 내 필수적인 최소한의 인공시설로 여겨지기도 하지만, 때로는 인간의 개입에 의한 ‘모방된 자연’으로 평가되기도 한다(김도은・손용훈, 2021). 공원의 자연적 요소는 방문객들에게 도시적 맥락에서 벗어나는 경험을 제공할 수 있으며, 이는 정신적 건강 증진과 정서적 안정에 기여한다. 반면, 적절히 배치된 인공요소는 도시적 편의성을 제공하며 더 큰 심리적 만족을 줄 수 있다. 따라서 도시공원은 방문자들의 다양한 요구와 회복 경험을 충족시킬 수 있도록 다기능적이고 회복적인 환경으로 설계될 필요가 있다.

「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따르면 도시공원은 ‘도시지역에서 도시자연경관을 보호하고 시민의 건강・휴양 및 정서생활을 향상시키는 데에 이바지하기 위하여’ 조성된 공원을 의미한다. 동법 시행규칙 제15조에서는 국가도시공원, 생활권공원, 주제공원의 다양한 유형으로 공원을 분류하였으며, 도시공원별 세부 설치기준과 규모가 정해져있다. 생활권공원 중 소공원과 주제공원 중 그 밖에 시・도 또는 서울특별시・광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시의 조례로 정하는 공원은 설치기준과 규모에 별도로 제한을 두고 있지 않다. 또한, 설치 가능한 공원 내 시설로 소공원은 조경, 휴양, 유희, 운동, 교양, 편익 시설을, 조례로 정하는 공원은 조경, 휴양, 교양, 편익 등의 시설을 설치할 수 있다. 여기서 조례로 정한 공원 내 시설은 설치 부지면적 또한 제한이 없다. 이러한 규정은 지역별 특성과 필요를 반영하여 도시공원을 유연하게 설계하고 조성할 수 있도록 높은 자율성을 보장한다. 2023년 말 도시공원 결정 개소 현황의 경우, 소공원은 전국적으로 5,450개소이며, 주요 도시별로는 서울 439개소, 부산 360개소, 대구 133개소, 인천 167개소, 광주 94개소, 대전 109개소, 울산 130개소 등이 있다. 또한, 조례로 정하는 공원은 전국적으로 100개소가 결정되었으며, 구체적으로 서울 5개소, 부산 21개소, 대구 12개소, 인천 10개소, 대전 20개소, 울산 2개소 등이 있고 광주, 세종 등은 0개소로 나타났다(국토교통부, 2024). 이러한 현황은 각 지역의 특성을 고려한 맞춤형 도시공원 정책이 더욱 확대될 필요성을 시사한다.

「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 제8조에서 도시공원 조성 계획 수립 시 세부적인 공원시설 설치계획에 대하여 주민의 의견이 최대한 반영되도록 해야 한다고 명시하고 있어, 도시공원의 효과적인 설계와 운영에 대해 공원 방문자들의 선호도를 이해하는 것이 중요함을 강조한다. 방문자들이 공원을 이용할 때 어떤 환경적 요소가 그들의 심리적, 정서적 회복에 기여하는지, 공원의 자연적 요소와 인공적 요소가 어떻게 균형을 이루어야 하는지, 그리고 각 요소가 방문자들에게 어떤 영향을 미치는지에 대해 연구할 필요가 있다. 일부 선행연구들에서 도시공원의 회복적 요소에 초점을 맞추어 연구를 진행하였으나(Arnberger and Eder, 2015; Nordh, Alalouch and Hartig, 2011; Nordh, Hartig, Hagerhall and Fry, 2009), 주의회복이론(Kaplan and Kaplan, 1989)에서 주장하는 회복환경의 네 가지 요소를 토대로 도시공원의 환경을 분석하기보다는 공원의 특정 요소가 방문자의 회복감 또는 선호도에 미치는 영향을 조사하였다. 본 연구는 공원 방문자들이 공원을 이용하며 심리적 회복을 경험한다는 가정하에, 네 가지 회복환경 요소의 가치를 평가하기 위해 공원 구성 요소를 대리속성으로 설정하였다는 점에서 기존 연구와 차별점을 갖는다. 또한, 공원 구성 요소별 방문자들이 느끼는 회복환경의 가능성을 정량적으로 분석하기 위해 선택실험법을 활용하였다. 이를 통해 도시공원 방문자들의 심리적 회복을 도울 수 있는 효과적인 공원 설계 전략을 제시할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 선행연구

1. 도시공원

도시공원은 도시 자연경관 보호와 시민의 건강・휴양・정서 향상을 위해 조성된다. 도시공원은 단순히 녹지 공간을 제공하는 것을 넘어, 수질 및 공기 정화, 바람 및 소음 감소, 탄소 격리, 사회적 및 심리적 웰빙 증진 등 다양한 기능을 수행하는 도시 생태계에 포함되는 공공 자원이다(Chiesura, 2004). 도시화가 진행될수록 도시 내 공원의 중요성은 더욱 강조되고 있으며, 특히 도시공원은 인구 밀집 지역에서 자연과 인간의 상호작용을 촉진하고, 도심 속에서 휴식과 치유를 경험할 수 있는 공간을 제공한다. 이는 도시 환경의 질을 높이는 중요한 요소로 작용할 수 있다.

도시공원은 방문자의 필요와 지역 특성에 따라 다양한 형태로 설계될 수 있다. 예를 들어 어린이나 가족 단위의 이용자를 위한 어린이공원, 야외 운동시설이 잘 갖춰진 체육공원, 생태적 기능을 강화한 도시생태공원 등이 있으며, 각각의 공원은 특정 사용자와 목적에 맞춰 설계되어 공원을 찾는 이들의 다각적인 요구를 수용할 수 있다. 또한, 지역의 역사와 문화적 특성을 반영하여 거주민들의 공감대를 형성하는 장소로 발전시킬 수도 있다. 이러한 다양한 형태와 기능은 공원의 사회적, 문화적 가치를 한층 더 증대시키며, 도시지역에서 인간과 환경이 조화롭게 공존할 수 있도록 돕는다.

도시공원이 제공하는 혜택은 여러 가지 측면으로 구분될 수 있다. 첫째, 건강 혜택에서는 공원과 같은 녹지 공간은 소득 박탈과 관련된 건강 불평등 수준을 낮추며(Mitchell and Popham, 2008), 스트레스를 많이 받는 사람들에게는 도시의 작은 녹지 공간의 자연적인 측면이 지각된 회복에 중요한 역할을 할 수 있다(Peschardt and Stigsdotter, 2013). 또한 생활 환경 내 녹지 공간의 접근성이 높을수록 전반적인 건강 상태가 향상된다는 점에서 공원 방문자들에게 긍정적인 건강 혜택을 제공한다(Maas, Verheij, Groenewegen, De Vries and Spreeuwenberg, 2006). 둘째, 환경적 혜택에 대해, 도시지역 내 생태계서비스는 생물다양성 보전, 대기 정화, 기후 조절, 수질 정화 등 다양한 혜택을 제공한다(Bolund and Hunhammar, 1999). 또한 도시공원은 생태적 연결성을 제공하여 도시 내 생물다양성을 증진시키고, 자연 서식지를 보호하는 데 기여한다(Tzoulas et al., 2007). 생태 네트워크의 개발은 서식지 파편화의 생태적 영향을 완화하는 수단으로 권장되고 있으며, 생물다양성을 보호하는 것이 지속 가능한 환경을 만드는데 중요하다는 Opdam, Steingröver and Van Rooij(2006)의 주장은 환경적 혜택의 중요성을 강조하고 있다고 볼 수 있다. 자연 친화성이 높은 사람들은 더 많은 식생이 있는 공원을 방문하는 경향이 있어 환경적 혜택을 중시한다고 볼 수 있다(Shanahan, Lin, Gaston, Bush and Fuller, 2015). 셋째, 경제적 혜택과 관련하여서는 공원 주변의 주택 가격이 공원 비접근 지역에 비해 높게 형성되어, 주거지의 부동산 가치를 증가시키는 요인 중 하나로 작용할 수 있다(Crompton, 2001). 마지막으로 사회적 혜택 측면에서 도시 녹지 공간은 여가 및 사회적 교류의 장을 제공하여 지역 공동체의 결속력을 강화하는 역할을 할 수 있다(Swanwick, Dunnett and Woolley, 2003). 이와 같이 도시공원은 건강적, 환경적, 경제적, 사회적 혜택을 통해 방문자들의 삶의 질을 향상시키는 중요한 요소로 작용하고 있다.

2. 도시공원의 속성

환경학, 환경경제학, 및 도시계획학 분야의 도시공원에 관한 연구는 크게 도시공원의 회복 효과 연구, 도시공원의 특성 연구, 도시 녹지 공간의 주거지 가치평가와 관련된 다양한 연구가 이루어져 왔으며, 이러한 연구들은 도시공원의 여러 측면을 다루고 있어 도시공원 계획 및 관리에 다양한 시사점을 제공한다.

먼저, 도시공원의 회복적 요소에 대한 가치를 평가한 연구 중, Nordh et al.(2009)은 소규모 도시공원의 특정 물리적 환경 요소가 심리적 회복 가능성에 미치는 영향을 평가하기 위해 사진을 활용하였고, 구체적으로 하드스케이프 비율, 잔디 비율, 저지대 식물 분포, 꽃 식물의 양, 관목 및 나무의 양과 분포, 물 존재 및 양, 공원 크기로 구분하였다. 연구 결과, 잔디의 비율이 높을수록, 나무와 관목의 양이 많을수록, 공원의 크기가 클수록 회복 가능성이 높음을 확인하였다. Nordh et al.(2011)은 선택 기반 컨조인트 방법을 사용하여 소규모 도시공원의 회복적 구성 요소들의 상대적 중요성을 평가하기 위해 나무 및 관목 정도, 잔디 조성 수준, 꽃 여부, 수경 시설 여부, 공원 내 인원 수로 구분하여 살펴보았다. 공원 내 잔디와 나무의 양이 많을수록 더 회복적이고, 공원 내 다른 사람들의 수는 적당한 수준일 때 회복 가능성이 높다는 것을 확인하였다. 부차적인 요소로 물(연못, 분수)과 꽃은 상대적으로 덜 중요하게 평가되었지만, 여전히 긍정적인 영향을 미쳤다고 밝혔다. Arnberger and Eder(2015)는 스트레스 해소를 위해 녹지 공간을 방문하는 사람들이 선호하는 장소 특성과 일반적인 녹지 공간 선호도를 비교하는 연구에서 물리적 속성과 사회적 속성으로 나누어 차이를 살펴보았다. 전자는 공원 디자인 유형, 길의 너비, 길의 표면, 길 사용자 유형, 휴식 시설, 교통 소음, 공원의 면적, 거리를, 후자는 사용 수준, 방문객 활동 유형, 개 동반 여부, 공원의 상태, 쓰레기와 개 배설물의 존재 여부로 분류하여 살펴보았다. 그 결과, 방문자들의 일반적인 선호도와 스트레스 해소를 위한 선호도가 유사하다는 것을 발견하였다. 차이점은 스트레스 해소를 위해서는 방문자 수가 중요한 역할을, 일반적인 선호도에서는 쓰레기와 산책로 환경이 더 큰 역할을 하였음을 확인하였다.

도시공원의 회복 가치를 평가한 연구 외에 일반적 가치를 평가한 연구 중, 정숙영과 김경배(2006)는 도시생태공원 조성의 일환인 남산 제모습 가꾸기 사업을 사례로 들어 생태기반시설 조성, 생물다양성, 생물이동성, 서식환경개선, 친녹성, 친수성, 향토고유성, 자연학습공간 조성, 생태계 보호관리 측면에서 성과와 한계를 분석하였다. 해당 사업은 자연생태 회복과 시민 이용 편익 증진에서 유의미한 성과를 보였으나, 보행 접근성 개선과 생물 이동 통로 확보에서는 제한적인 성과를 보였음을 확인하였다. Sever and Verbič(2018)의 자연공원 방문객의 레크리에이션 트레일 선호도 연구에서는 트레일에서의 혼잡도, 트레일 상태, 도로 교통량, 숲 경관, 교육용 표지판, 트레일을 따라 있는 쓰레기, 교통 관련 소음, 대기 질로 구분하여 이산선택실험을 실시하였다. 연구 결과, 방문객들은 시각적 요소보다는 신선한 공기와 소리 환경과 같은 비시각적 경험을 더욱 중시하였으며, 높은 수준의 혼잡도도 용인할 수 있는 것으로 나타났다.

또한 박찬열과 송화성(2018)의 광교호수공원의 관광자원 가치 추정에 관한 연구에서는 공원조성 수준, 다양한 활동 제공, 편의 정도, 지불금액의 속성을 살펴보았다. 공원의 다양한 속성에 대한 지불의사를 추정한 결과, 공원 조성 수준, 다양한 활동 제공, 편의시설에 대한 지불의사가 높았으며, 속성과 수준, 지역주민과 외지인 간 지불의사에 차이가 있음을 확인하였다. Wang, Zhou, Han and Mei(2021)의 공원 특징에 대한 만족도가 소규모 도시 녹지 공간 이용에 미치는 영향을 살펴본 연구에서는 집에서 공원까지의 거리, 거주지 주변 녹지 공간, 소음 수준, 시설 유무, 미관 및 유지관리 상태에 대한 특징과 만족도의 관계를 확인하였다. 공원과의 거리가 멀수록 이용 빈도가 감소하나 사용자 유형에 따라 그 영향이 달랐고, 거주지 내 녹지 공간은 소규모 도시 녹지 공간의 대체 효과를 일부 갖는 것으로 나타났다. 김동근・신영현・심효섭・김한준・신정우(2022)의 서울시 도시공원의 조성 요소가 경제적 가치에 미치는 영향에 대한 연구에서 녹지면적, 공원시설 면적, 공원시설 종류, 공원까지의 거리, 추가 소득세로 분류하여 살펴보았다. 근린권 도시공원에 대한 지불의사액이 광역권 도시공원보다 높았고, 산책로와 운동시설에 대한 선호가 산책로와 유희시설보다 높았으며, 권역별 분석에서도 각 속성에 따른 차이가 확인되었다.

마지막으로 도시 녹지 공간의 주거지 가치평가에 관한 연구에서, Tu, Abildtrup and Garcia(2016)는 도시 녹지 공간이 지역주민들의 주거 선택에 미치는 가치평가를 실시하였고, 도시 외관 숲까지의 거리, 공원까지의 거리, 녹지 공간의 경관, 거주 공간의 크기, 집의 가격/임대료로 분류하여 가치를 평가하였다. 녹지 공간은 여가와 경관 가치를 제공하고, 이에 대한 거리 선호는 여가 활용에 따라 달랐으며, 개인 정원이 있는 경우 공원 접근성에 대한 선호가 감소하는 대체 효과가 나타났다. 최성록과 엄영숙(2018)의 서울 녹지 공간의 조망과 접근성 가치평가에 관한 연구에서 공원 등 거실 조망, 공원 등 도보 10분 거리의 접근성, 지상녹화, 거래/임대 가격 등으로 속성을 분류하여 가치평가를 실시하였다. 그 결과, 녹지 조망과 접근성은 주택 유형과 거주 유형에 따라 주거비용 대비 지불 의향에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이와 같이 여러 연구에서 도시 내 공원의 회복 효과, 공원 특성에 대한 선호도, 주거지 가치 등을 평가하기 위해 다양한 연구 방법과 속성을 활용하여 연구를 진행하였다. 기존 연구들은 주로 도시공원의 일반적인 가치를 평가하기 위해 선호도를 조사하여 그 중요성을 입증하였으나 도시공원을 단순히 녹지 공간의 확보로만 고려하는 것을 넘어, 공원 방문자와 도시 주변 생태계도 함께 회복할 수 있는 대안으로써 다차원적 가치를 고려할 필요가 있다. 서울시에서 한강 르네상스 사업의 일환으로 생태계를 고려한 공원 조성을 추진한 사례는 도시공원이 도시민의 자연 경험 증진뿐 아니라 도시 생태계 회복을 동시에 도모할 수 있음을 보여준다.

도시화가 계속됨에 따라 접근 가능한 자연 공간의 상실이 빈번해지고 있어, 남아있는 도시 공간 내에서 회복의 기회를 창출하는 방법을 모색하는 것이 중요해졌다. 광주광역시 또한 지속적인 도시 개발 및 도시공원 일몰제 시행으로 인해 도시공원의 면적이 한정적인 상황이지만, 24개의 도시공원을 조성하여 광주시민 1인당 공원 면적을 6.3㎡에서 12.3㎡로 확대하려는 노력을 계속하고 있다(손상원, 2024). 도시공원 확대 과정이 단순한 녹지 조성에 그치는 것이 아닌, 방문자들의 심리적・정서적 회복을 고려한 공간 설계가 병행될 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 선택실험법을 통해 도시공원에서의 회복적 경험을 가능하게 하는 구체적인 환경 요소들을 확인하고자 한다.

3. 선택실험법(Choice Experiments)

선호도 조사법은 비시장재의 가치를 평가하는 중요한 도구로, 조건부 가치평가법(Contingent Valuation Method, CVM)과 선택 실험법(Choice Experiments, CE)이 주요 접근법으로 사용된다(Alpizar, Carlsson and Martinsson, 2001). 조건부 가치평가법은 가상 상황이 실제 상황보다 더 낮게 평가되는 경향이 있는 반면, 선택 실험법은 여러 속성 간의 상충효과(trade-off)를 통해 이러한 오류를 유발할 가능성이 낮아 비시장재의 가치를 더 정확하게 평가할 수 있다는 장점을 갖는다(Alpizar et al., 2001). 이는 단순한 평가 방식보다 더 현실적이고 정확한 결과를 제공할 수 있고, 소비자의 선택 행동을 분석하는 데 유용하여 시장 조사, 정책 평가 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

선택실험법에서 응답자가 평가하는 재화 또는 서비스는 Lancaster(1966)의 가치 특성 이론에 따라 주요 결정 요인들을 속성(attributes)으로 설명할 수 있다. 이 이론은 재화나 서비스 자체가 아닌 그 속성에서 응답자의 효용이 발생한다고 보고, 이에 따라 재화나 서비스가 단일 가치가 아닌 여러 속성으로 구성된다고 전제한다. 또한, 재화나 서비스의 다양한 속성은 독립적으로 변할 수 있도록 설계되어 각기 다른 선택 대안(choice sets)을 구성한다. 응답자에게는 다양한 속성 조합으로 이루어진 여러 선택 대안들을 포함한 선택 질문이 제시되며, 여기에는 현재 상황을 나타내거나 가상의 특정 대안을 제시하는 경우도 포함된다(최성록・오치옥, 2018). 응답자는 각 선택 대안에서 속성 수준의 변화를 비교하여 가장 가치있다고 판단하는, 즉 선호도가 가장 높은 대안을 선택하게 된다.

주의회복이론에 따르면 자연환경은 일상에서의 피로를 회복시키는 데 도움을 주며, 이는 도시공원의 특정 속성이 방문자의 심리적 회복에 미치는 영향을 정량적으로 분석할 필요성을 뒷받침한다. 도시공원과 같은 공공 녹지 공간은 단순한 녹지 확보를 넘어 다양한 환경적, 사회적, 심리적 속성으로 구성되며, 이러한 속성들은 방문자들이 경험하는 심리적 회복 경험과 여가 활동에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 나무 및 관목의 분포 정도, 수경시설 여부, 공원의 경관, 공원 내 시설 종류 등의 개별 속성들이 방문자의 전반적 만족도와 회복 효과에 중요한 역할을 할 수 있다. 따라서, 도시공원의 특정 속성들이 주는 효용을 정량화하고, 각 속성 간의 상충 효과를 반영한 방문자 선호도를 분석하는 데 있어 선택실험법이 가장 적합한 방법이라고 판단하였다.

본 연구는 선택실험법을 활용하여 도시공원의 다양한 회복적 환경 속성을 평가하고, 방문자들의 선호도를 조사하고자 한다. 구체적인 선택실험을 설계하기 위해 회복환경 요소에 대한 이론적 고찰을 통해 적절한 회복적 환경 속성을 도출하고자 한다.

4. 주의회복이론과 회복환경

주의회복이론(Attention Restoration Theory, ART)은 자연환경이 일상에서 유도된 지향적 주의(directed attention)를 회복하는 데 중요한 역할을 한다고 주장한다(Kaplan, 1995; Kaplan and Kaplan, 1989; Wells, 2014). Kaplan(1995)에 따르면, 지향적 주의는 정보 처리에 있어 중요하지만 피로를 유발할 수 있다. 이러한 피로에서 회복을 돕는 경험을 분석한 결과, 자연환경은 회복 경험에 필요한 특성이 풍부하다고 설명한다(Kaplan, 1995). 자연환경에서의 경험은 의도적인 집중과 노력을 기울이지 않고 불수의적 주의(involuntary attention)를 이끌어내며, 조용함, 아름다움, 자연스러움 등의 질적 요소가 중요한 역할을 한다(Kaplan and Kaplan, 1989).

자연과 같은 회복환경은 ‘벗어남’, ‘매력성’, ‘규모성’ 혹은 ‘조화’, ‘적합성’의 네 가지 요소로 구성되며(Hartig, Korpela, Evans and Gärling, 1997; Kaplan and Talbot, 1983), 이러한 요소들이 많을수록 그 환경은 회복환경이 될 가능성이 높아진다(Hartig et al., 1997). 첫 번째 요소인 벗어남(being away)은 일상에서 벗어나 다른 환경에 있는 느낌을 제공하여 피로해진 주의 집중이 휴식을 취할 수 있게 한다(Herzog, Maguire and Nebel, 2003). 자연환경은 도시의 문제를 다루고 생각하는 사람들에게 벗어남의 요구를 충족시킨다(Knopf, 1987).

두 번째 요소는 매력성(fascination)으로, 노력 없이 사람의 주의를 끌 수 있는 환경을 말한다(Herzog et al., 2003). 일부 환경은 주의를 완전히 사로잡아 회복 경험을 방해할 수 있지만, 평화로운 매력성은 적당한 수준의 노력 없는 주의 집중과 미적 아름다움이 결합되어 더 깊은 회복을 촉진한다(Herzog et al., 2003). Herzog, Black, Fountaine and Knotts(1997)은 이를 ‘강한’ 매력성과 ‘부드러운’ 매력성으로 구별하였다. 자연환경은 일반적으로 적당한 수준의 매력성과 미적 아름다움의 최적 조합을 가지고 있다(Herzog et al., 2003).

세 번째 구성 요소는 규모성(extent) 혹은 조화(coherence)로, 충분한 내용과 구조를 가지고 있어 주의 집중이 휴식을 취할 수 있을 만큼 오랜 시간 동안 마음을 사로잡는 환경을 말한다(Herzog et al., 2003). 규모성은 활동과 움직임이 가능할 정도의 공간적 여유인 범주(scope)와 경관 구성 요소들이 조화를 이루며 전체 환경과 연결되어 있음을 인식하는 연결성(connectedness)을 포함한다(이영경, 2006). 회복환경은 환경 구성 요소들이 밀접하게 연결되어 하나의 완성된 전체로 짜임새 있게 구성되어야 한다는 것이다(이승훈・현명호, 2003). 연결성의 의미를 고려하여, Herzog et al.(2003)은 일본의 정원처럼 물리적으로 작은 환경도 충분한 내용과 구조를 가진다면 규모성을 가질 수 있다고 주장한다.

마지막 구성 요소인 적합성(compatibility)은 개인의 목적이나 성향과 환경의 조건이 일치하는 상태를 의미한다(Herzog et al., 2003). 한 환경이 일부 목적에는 적합하지만 다른 목적에는 그렇지 않을 수 있으며, 개인의 다양한 성향에 따라 환경의 적합성이 달라질 수 있다(Herzog et al., 2003). 그럼에도 자연환경은 방문자의 성향과 일치하는 다양한 활동을 지원한다는 점에서 독특성을 갖는다(Herzog et al., 2003). 또한 사람들이 원하는 활동과 이를 지원하는 환경 조건 등이 조화를 이룰 때 적합성이 향상될 수 있다(이승훈・현명호, 2003).

이 네 가지 요소는 자연과 같은 회복환경이 사람들의 정신적 피로 및 주의력 회복과 전반적인 심리적 건강 등 정신적 회복을 촉진하는 데 어떻게 기여하는지를 설명한다(Berman, Jonides and Kaplan, 2008; Tennessen and Cimprich, 1995). 이러한 이론은 자연환경에만 국한되지 않고, 자연환경적 요소를 포함한 도시공원에도 적용해 볼 수 있다. 도시공원은 회복환경의 네 가지 요소를 적절히 설계하여 방문자들에게 심리적 안정과 정신적 회복을 제공할 잠재력이 크기 때문이다. 따라서 이를 바탕으로 회복환경으로서 도시공원의 선호도와 가치를 평가하기 위한 선택실험법의 핵심 속성을 도출할 수 있다.

이상에서 살펴본 선행연구들을 종합하면, 도시공원은 단순한 녹지 공간을 넘어 환경적・사회적・심리적 가치를 제공하는 중요한 공공 자원이며, 공원의 다양한 속성과 회복적 환경 요소가 방문자의 선호와 경험에 영향을 미친다는 점이 강조된다. 특히, 기존 연구들은 도시공원의 회복적 가치와 이용 행태를 분석하는 데 있어 특정 물리적 환경 요소와 심리적 요인이 중요한 역할을 한다는 점을 밝혀왔다. 또한, 도시공원의 특성이 방문자의 선호도와 행태에 미치는 영향을 실증적으로 평가하기 위해 선택실험법과 같은 정량적 연구 방법이 활용되어 왔으며, 이러한 연구 방법이 도시공원의 회복적 가치를 분석하는 데 적절한 도구임을 시사한다. 본 연구는 이를 바탕으로 도시공원의 회복적 환경 속성이 방문자의 선호도에 미치는 영향을 보다 구체적으로 분석하여 기존 연구에서 다루지 못했던 도시공원의 회복적 가치에 대한 실증적인 논의를 확장하고자 한다.

Ⅲ. 설문 설계 및 분석모형

1. 선택실험법 설계

선택실험법을 통한 연구를 진행하기 위해 속성과 속성별 수준을 설정하는 것이 필요하다. 도시공원의 회복적 환경 요소에 대한 선호와 가치평가라는 연구 질문을 바탕으로 여러 선행연구와 문헌 고찰을 통해 회복경험과 연관성이 높은 공원 크기, 녹지 면적, 생태다양성, 공원 내・외 주변 경관, 공원 방문자 수, 공원 내 시설, 공원까지의 거리, 주변 소음 수준 등 다양한 속성을 고려하였고, 전문가 회의를 거쳐 7개 선택 속성을 선정하였다(김남희・오치옥・안소은, 2023; 김동근 등, 2022; 허주녕・김태곤, 2013; Nordh et al., 2009; Sever and Verbič, 2018). 선택 속성은 <부록 표 1>과 같이 나무 및 관목의 분포, 산책로 유형, 생태다양성, 수경시설 여부, 경관의 일관성, 공원 내 시설 종류, 그리고 경제가치 추정에 필요한 화폐 속성으로 도시공원 관리 기금을 포함하였다.

회복환경의 네 가지 구성 요소인 벗어남, 매력성, 규모성 혹은 조화, 적합성을 설명하기 위해 각 요소에 부합한 대리속성을 설정하였다. 벗어남은 일상 환경에서의 물리적・정신적 거리를 제공하는 요소로, 본 연구에서는 공원 내 나무 및 관목의 분포와 산책로 유형으로 측정하였다. 매력성은 자연의 생태적 가치와 시각적・청각적 즐거움을 포함하는 개념으로, 생태다양성과 수경시설 여부가 대리속성으로 사용되었다. 규모성 또는 조화는 경관의 일관성을 통한 심미적 편안함을 반영하며, 이는 공원의 경관 유형으로 평가하였다. 적합성은 공원의 용도와 시설이 이용자의 필요를 충족하는 정도로, 공원 내 다양한 시설 종류를 기준으로 하였다. 이러한 대리속성은 회복환경의 치유 효과를 탐구하는 데 유용한 평가 기준으로 활용될 수 있으며, 궁극적으로 도시공원 설계 및 조성에서 회복환경의 기능을 최적화하는 데 기여할 수 있을 것이다.

나무 및 관목 분포의 경우, 사람들에게 일상적인 환경에서 벗어나 심리적 거리를 제공하여 집중력 회복과 정신적 휴식을 촉진할 수 있다. Nordh et al.(2009)은 나무와 관목이 있는 공원은 둘러싸임(enclosure)을 제공하며, 식물들이 형성한 벽으로 인해 공원에 ‘방(room)’이 만들어져 물리적 및 심리적 차원에서 주의 소진에서 벗어날 기회를 제공한다고 주장한다. 또한 나무와 관목의 양은 소규모 도시공원의 회복 가능성 평가와 긍정적인 상관관계를 보였다(Nordh et al., 2009). Nordh et al.(2011)가 나무와 관목의 수준을 각각 없음, 약간, 많음으로 설정한 연구를 토대로 본 연구에서는 나무와 관목을 하나의 속성으로 보고, 세부 수준을 거의 없음, 적은 나무 및 관목, 많은 나무 및 관목으로 분류하였다.

산책로 유형은 구성 방식에 따라 ‘벗어남’의 감각을 강화하는 데 기여할 수 있다. Sever and Verbič(2018)의 연구에 따르면, 산책로의 자원 조건(산책로 상태, 주변 경관), 사회적 조건(이용 유형 및 수준, 방문자 행동), 관리 조건(식생 및 쓰레기 관리)에 대한 선호도를 이해하는 것은 효과적인 경관 관리 전략 수립에 중요하다. 본 연구에서는 산책로를 구성할 수 있는 친환경적인 자원 조건에 초점을 맞추어, 도시공원 산책로에서 자주 사용되는 흙과 야자매트 노면(박기수・박원일・정준화, 2024)에 친환경 우레탄을 추가하여 속성을 구성하였다. 이는 Arnberger and Eder(2015)의 해당 연구 지역의 전형적인 산책로 유형을 활용한 선택실험 연구를 참고한 것이다.

생태다양성은 다양한 동・식물의 조화로운 구성을 통해 별다른 노력 없이도 주의를 집중시키고 미적 아름다움을 제공하는 부드러운 ‘매력성’을 가진 환경을 만드는 데 기여할 수 있다. 이러한 관점에서 보호구역 내 식물과 조류의 종 수와 상태를 종 개체 수 10% 감소, 유지, 10% 증가로 측정한 연구와(Xu et al., 2020) 생물종다양성 수준을 감소 없음, 40% 감소, 70% 감소로 측정한 연구가 있었다(김남희 등, 2023). 이에 더해, 천안의 26개 도시공원에서 발견된 조류는 23종이고(Song, 2015), 광주의 4개 도시공원에서 관찰된 야생조류는 34종이었다(이규완・이두표, 2002). 이를 기준으로 동물의 종 수가 10~20종일 경우 중간 수준, 30종 이상일 경우 많은 수준으로 설정하였다. 서울시가 제공하는 한강생태지도에 따르면, 수변에 분포한 식물 종 수는 조류, 어류, 곤충 등에 비해 높은 비중을 차지하고 있어 식물이 동물보다 높은 종 수를 기준으로 수준을 분류하였다.

수경시설 여부의 경우, 물은 ‘매력성’을 불러일으키는 요소로 작용하며(Laumann, Gärling and Stormark, 2003; Nordh et al., 2009; Nordh et al., 2011; Purcell, Peron and Berto, 2001), 물의 존재와 양은 매력성과 강한 연관성을 갖는다(Nordh et al., 2009). Nordh et al.(2011)는 기존 연구들에서 물이 자연수로 표현되는 경우가 많고 도시 수경 요소에 대해서는 상대적으로 알려진 바가 적어, 물의 특징을 물 없음, 작은 연못, 작은 분수로 분류하였다. 이를 참고해 본 연구에서는 수경시설 없음, 소규모 연못, 소규모 분수로 분류하였다. 또한, 연못에는 수생동물을 포함하고 분수에는 포함하지 않는 방식으로 차별화하였다.

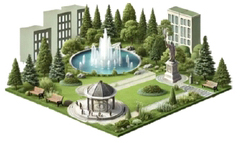

경관의 일관성의 경우, 회복환경의 ‘규모성’ 혹은 ‘조화’가 환경의 충분한 내용과 구조를 강조하기 때문에(Herzog et al., 2003) 경관이 하나의 완성된 전체로 구성될 때 회복환경으로서 역할을 할 수 있다. 도시 내 공원은 일정 규모 이상으로 확장하는 데 한계가 있어, 규모성보다는 경관 구성 요소 간의 조화와 연결성에 초점을 두고자 한다. 도시공원 환경이 자연적일수록 회복에 유리할 가능성이 크지만(Kaplan, 1995; Nordh et al., 2009), 숲 경관이 공원 이용객들에게 중요도가 낮은 속성으로 평가되기도 한다(Sever and Verbič, 2018). 이승훈(2011)은 도시, 옥상정원, 숲 경관의 회복환경을 비교한 연구에서 옥상정원이 숲과 유사한 휴식 및 재충전 기회를 제공함을 확인하였다. 이를 토대로 본 연구는 도시공원의 경관을 인공적 구성, 인공과 자연의 혼합 구성, 자연적 구성으로 분류하여 공원 방문자가 느끼는 조화로움을 살펴보고자 한다.

공원 내 시설은 회복환경의 ‘적합성’을 고려하여 방문자의 성향에 맞는 활동을 지원하는 것이 필요하다. 이는 기본시설 외 추가 시설 지원을 통해 적합성을 높임으로써 회복 경험을 향상시킬 수 있음을 시사한다. 박찬열과 송화성(2018)의 연구를 기반으로 벤치, 산책로, 잔디밭 등의 시설을 기본시설로 설정하였다. 또한, 공원시설 종류를 산책로만 조성한 경우, 소규모 유희시설을 추가한 경우, 소규모 운동시설을 추가한 연구를 토대로(김동근 등, 2022) 본 연구에서는 기본시설에 각각 유희시설, 운동시설, 교양시설을 추가하여 3개의 수준으로 구분하였다. 교양시설은 탐조대, 생태연못, 작은 자연 학습장 등을 포함하며, 단순한 휴식을 넘어 자연과의 교감을 통해 정서적 회복에 기여할 수 있는지를 확인하기 위해 고려되었다.

도시공원 관리 기금은 도시공원 보호와 관리를 목적으로 가구당 매년 1회 지불하는 금액으로 설정하였다. 금액 수준은 주제공원과 박물관 등의 입장료와 이용료를 고려하여 도시농업공원 조성기금을 5,000원에서 20,000원으로 설정한 연구(허주녕・김태곤, 2013)와 산림생태공원 개선을 위한 지불액을 3,000원에서 12,000원으로 설정한 연구(곽승준・유승훈・한상용, 2003)를 참고하였다. 예비조사 결과를 반영하여 1,000원에서 10,000원까지 5개 수준으로 구분하였다. 도시공원이 대체로 무료로 개방된다는 점을 감안하여 기존 연구보다 낮은 금액으로 설정하였다. 이상의 내용을 종합한 도시공원의 회복적 환경 속성별 세부 수준은 <부록 표 1>과 같다.

도출된 속성과 각각의 수준을 고려하여, 선택 대안의 조합을 구성하는 과정이 필요하다. 총 7개의 속성과 각 3~5개의 수준을 조합하면 매우 많은 수의 선택 대안이 생성되므로, 실험설계를 통해 설문조사에 사용할 수 있는 소수의 선택 대안 집합으로 축소하는 과정을 거쳐야 한다. 본 연구에서는 Kuhfeld(2005)의 효율설계 방법을 사용하였고, SAS9.4 프로그램을 통해 총 36개의 선택 대안을 추출하였다. 이 선택 대안을 블록설계 통계 기법을 통해 6개의 다른 설문지 버전으로 분류하였으며, 각 응답자는 6개의 선택 대안에 대해 응답하게 된다. 선택 대안의 예시는 <부록 표 2>와 같다. 효율설계는 실험 실행 수를 줄이고 자원을 최적화하여 주요 요인을 식별할 수 있도록 하며, 블록설계는 균질한 실험 단위 그룹을 생성하여 정밀도를 높이고 예기치 못한 방해 요소에 대비하는 수단으로 활용될 수 있다(Casler, 2015).

2. 설문 표본 추출

도시공원의 회복적 환경 속성이 방문자의 선호도에 미치는 영향을 평가하기 위해 선택실험법을 포함한 온라인 설문조사를 실시하였다. 조사는 설문조사 전문업체(마크로밀 엠브레인)의 온라인 패널을 이용하여, 2024년 9월 20일부터 27일까지 수행되었으며, 표본 선정을 위해 광주광역시와 인근 지역(전라남도 및 전라북도)을 포함하여 인구 비례에 따라 할당표본추출법을 이용하였다. 본 연구는 광주광역시 내 도시공원의 회복적 환경 속성이 방문자의 선호도에 미치는 영향을 평가하는 데 초점을 두고 있다. 이에 따라, 연구 대상 지역을 광주광역시에 한정하지 않고 인접한 전라남도 및 전라북도를 포함함으로써 보다 광범위한 지역적 맥락에서 도시공원의 이용 및 선호도를 분석하고자 하였다. 이를 통해 연구 결과가 광주광역시의 도시공원 정책 및 이용 행태를 보다 정확히 반영할 수 있도록 하였으며, 지역별 인구 비율을 고려한 할당표본추출법을 적용하여 표본의 대표성을 확보하였다. 특히, 광주광역시는 2045년까지 탄소중립 에너지 자립 도시를 목표로 선언하였으며, 현재 조성 중이거나 조성 예정인 24개의 공원을 포함한 공원 조성 사업을 통해 녹색 공원도시로의 전환을 추진하고 있다. 전체 응답자 1,134명 중 인구 비례에 맞지 않는 지역 또는 설문 자격이 없거나 불성실한 응답자의 응답을 제외하고 총 1,000명의 데이터를 바탕으로 분석하였다.

설문 문항은 총 3단계로 구성하였다. 먼저 도시공원에 대한 전반적인 이용 실태를 묻는 문항으로, 이용 공원 유형, 이용 목적, 공원까지 소요 시간, 이동수단, 방문 빈도, 공원 체류 시간, 이용 만족도 등을 물었다. 이용 공원 유형, 이용 목적, 이동 수단은 명목척도로, 공원까지 소요 시간, 방문 빈도, 공원 체류 시간은 비율척도로, 이용 만족도는 5점 리커트 척도를 사용하였다. 다음으로 가상의 도시공원 시나리오를 바탕으로 설계된 선택실험법 문항을 통해 응답자에게 주어진 6개의 선택 문항별로 3개의 선택 대안 중 가장 회복 효과가 높을 것으로 판단되는 대안을 선택하도록 하였다. 선택대안의 세부 형태는 <부록 표 2>에 제시하였다. 마지막으로 응답자 특성에 대한 문항으로 성별, 연령, 거주지, 학력, 직업, 월평균 가구소득을 포함하였다.

3. 분석모형

본 연구에서 활용하는 선택실험법의 데이터 분석은 확률효용극대화이론(Random Utility Maximization Theory)에 근거한다. 확률효용극대화이론은 개인이 다양한 선택 대안 중에서 자신에게 가장 큰 효용을 주는 대안을 선택한다고 가정한다.

선택 대안의 집합에서 더 큰 효용을 제공하는 대안을 선택하는 과정에서 응답자 i의 선호도는 분석 가능한 확정적 효용(Vij)과 분석 불가능한 확률적 부분(εij)으로 나뉜다(Louviere, Hensher and Swait, 2000). 여기서 확정적 효용은 도시공원의 특성에 따른 선택 속성(Zij)과 개별 응답자의 특성(Si)에 의해 결정된다. 이를 종합하여 식 (1)의 확률효용함수로 나타낼 수 있다(Adamowicz, Boxall, Williams and Louviere, 1998).

| (1) |

응답자 i는 Uij > Uik(∀ j≠k)일 경우, j 대안을 선택하게 되며 이를 선택할 효용은 Vij+εij > Vik+εik,k∈C로 나타낼 수 있다. 여기서 C는 선택 가능한 모든 대안을 의미한다. 구체적으로 j 대안을 선택한 분석 가능한 Vij는 식 (2)로 표현될 수 있다. 식 (2)에서 ASC는 대안특화상수(alternative specific constant)를 나타내고, Xl은 선택속성을, Xl은 βl의 계수값을 나타낸다.

| (2) |

응답자 i가 3개의 도시공원 대안 중 하나를 선택할 확률(Pij)을 계산하기 위해, 선택 대안들 사이의 효용 차이가 독립적이고 동일하게 분포(independently and identically distributed)한다고 가정한다. 이 확률변수(εij)들은 제1형태 극한치 분포(type I extreme value distribution)를 따른다. 식 (3)의 확률 모형에서 사용되는 비례모수 는 보통 1로 가정되며, 이는 오차의 분산이 일정하다는 의미이다. 이러한 가정하에, 응답자 i가 j 도시공원을 선택할 확률(Pij)은 식 (3)과 같은 조건부로짓모형에 의해 도출된다(Maddala, 1983).

| (3) |

선택실험법은 이러한 조건부로짓모형(Conditional Logit Model)과 더불어 혼합로짓모형(Mixed Logit Model)으로도 분석할 수 있다. 조건부로짓모형은 선택 대안들 간의 상대적 확률이 다른 대안의 존재에 영향을 받지 않는다고 가정하는 독립적인 비관련 선택(independence of irrelevant alternatives, IIA) 가정을 기반으로 응답자가 특정 대안을 선택할 확률을 추정한다. 그러나 이러한 가정이 위반될 경우 추정치에 편의가 발생할 수 있어 현실에서 적용하기 어려울 수 있다. 반면, 혼합로짓모형은 응답자에 따라 다른 속성 계수값을 추정할 수 있고, IIA 가정을 완화하여 현실적인 대안 선택 패턴을 더 잘 반영할 수 있다. 이에 본 연구에서는 응답자의 선호에 이분산이 존재하여 혼합로짓모형을 사용하여 데이터를 분석하였으며, 분석 식은 (4)와 같다.

| (4) |

개별 응답자가 가지는 속성별 한계지불의사액(MWTP)을 통해 각 속성 수준의 변화에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 분석하여 도시공원의 경제가치를 추정할 수 있으며, 구체적인 계산은 식 (5)와 같다. βl은 파라미터 추정치인 l 속성 변수이고, βfee는 화폐속성의 파라미터 추정치인 공원 관리 기금 변수이다.

| (5) |

Ⅳ. 분석 결과

1. 응답자 특성

전체 응답자의 인구통계학적 특성은 다음 <표 1>과 같다. 성별로는 남성이 470명(47.0%), 여성이 530명(53.0%)로, 남녀 비율이 비슷하게 나타났다. 연령대에서는 50대가 261명(26.1%)로 가장 높은 비율을 차지했으며, 그다음으로 40대가 234명(23.4%), 30대가 199명(19.9%) 순으로 나타났다. 학력에서는 대졸 이하가 687명(68.7%)으로 가장 많았으며, 월평균 가구소득에서는 200~ 400만 원대가 351명(35.1%)으로 가장 높은 비율을 차지했고, 400~600만 원 대가 261명(26.1%), 600~800만 원대가 171명(17.1%) 순으로 나타났다. 거주지는 광주광역시가 700명(70.0%), 전라남도 284명(28.4%), 전라북도 16명(1.6%) 순으로 나타났으며, 지역별 세부 응답자 현황은 <표 1>과 같다.

응답자들의 공원 이용에 관한 빈도 분석 결과는 <표 2>와 같다. 주로 이용하는 공원 유형에서는 근린공원이 541명(54.1%)으로 가장 높은 비율을 보이고, 다음으로 소공원이 230명(23.0%), 도시자연공원이 129명(12.9%) 순으로 나타났다. 공원을 이용하는 목적에 관해서는 대부분의 응답자(804명, 80.4%)가 걷기 또는 가벼운 운동을 목적으로 방문한다고 응답하였다. 방문 빈도를 살펴보면, 주 1~2회 방문이 324명(32.4%)으로 가장 많았으며, 그다음으로 월 2~3회가 216명(21.6%), 주 3~4회가 178명(17.8%) 순으로 나타났다. 공원 이용 시간에서는 방문 당 31~60분을 이용한다는 응답자가 438명(43.8%)으로 가장 많았고, 16~30분이 236명(23.6%), 1~2시간이 226명(22.6%) 순으로 나타났다. 마지막으로 공원 이용에 관한 만족도 질문에서는 만족한다는 응답자가 476명(47.6%), 보통이라는 응답자가 358명(35.8%) 순으로 나타났다.

2. 혼합로짓모형 분석 결과

도시공원의 회복적 환경 요인에 대한 선호도 분석과 경제적 가치를 도출하기 위해 Nlogit 5.0을 활용하여 혼합로짓모형으로 분석을 수행하였다. 분석 결과는 <표 3>의 상호작용항을 포함한 ML 모형에 제시되어 있다. 본 연구에서는 포함된 일곱 가지 주요 속성 외에도, 효용함수에 포함되지 않은 다른 속성의 영향을 평가하기 위해 대안특화상수(ASC)를 모형에 포함하였다. 또한 FEE를 제외한 모든 속성은 더미 코딩(dummy coding)을 사용하였으며, 각 속성에서 ‘낮음’ 수준을 기준(base)으로 하여 분석을 진행하였다. McFadden Pseudo R²으로 확인한 모형의 적합도는 기본 모형과 상호작용항을 포함한 모형이 각각 0.226과 0.232로 나타났으며, 상호작용항을 포함한 모형의 설명력이 더 높은 것으로 나타났다. McFadden Pseudo R²의 값이 0.2에서 0.4 사이일 때 적절한 설명력을 갖는 것으로 평가됨에 따라(McFadden, 1974), 본 연구의 모형도 적절한 수준의 설명력을 갖는 것으로 판단된다. 또한 주요 변수들의 계수가 기존 연구와 일관되게 나타났으며, 이는 연구 모형의 결과가 타당함을 시사한다.

상호작용항을 포함한 모형의 분석 결과에 따르면, 도시공원의 회복적 환경 요소에 대한 방문자의 선호도는 속성에 따라 상당히 달라지는 것을 알 수 있다. TRAIL1과 DIVERSITY1, DIVERSITY2를 제외한 모든 계수값은 통계적으로 유의하게 나타났다(p<.01). 나무 및 관목의 분포 속성의 적은 나무 및 관목(TREE1)과 많은 나무 및 관목(TREE2)의 계수값은 0.6887, 1.6504로 공원 내에 나무와 관목의 양이 많을수록 방문자의 선호도가 높아지는 것을 의미한다. 이는 공원의 녹지 공간이 방문자에게 중요한 회복적 요소로 작용한다는 것을 시사한다. 산책로 유형 속성은 상이한 결과를 보였는데, 친환경 우레탄 산책로 수준(TRAIL2)은 0.4725의 계수값으로 긍정적인 선호를 보였지만, 야자매트 산책로 수준(TRAIL1)은 -0.1470으로 선호에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 방문자가 자연을 느끼는 정도에 따른 선호가 산책로의 유형에 따라 다를 수 있음을 의미한다.

수경시설 여부(WATER1, WATER2) 또한 방문자 선호에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 소규모 연못(0.3972)보다는 소규모 분수(0.4768)에 대한 선호가 더 높은 것으로 나타났다. 이는 공원 내 수경시설이 매력적 요소로 작용하여 방문자들이 더 편안한 환경에서 여가를 즐길 수 있도록 돕는다는 것을 의미한다. 경관의 일관성(LANDSCAPE1, LANDSCAPE2) 또한 방문객 선호에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 자연적 구성으로만 이루어진 경관(0.4952)보다는 인공과 자연의 혼합 구성(0.6292)에 대한 선호가 더 높은 것으로 나타났다. 공원 내 시설 종류(FACILITY1, FACILITY2)에 대한 선호를 살펴보면 기본시설 외에 교양시설(0.3260)에 대한 선호보다는 기본시설 외에 운동시설(0.4863)에 대한 선호가 더 큰 것으로 나타났는데, 이는 방문객들이 공원을 여가뿐 아니라 신체 활동을 위한 공간으로도 선호하고 있음을 시사한다. 도시공원 관리 기금(FEE)은 음의 계수값(-0.2815)을 보였으며, 이는 예측한 대로 기금이 증가할수록 이용객들의 선호는 감소함을 의미한다. 마지막으로, 포함된 상호작용항의 계수값을 살펴보면, 응답자의 나이(-0.0121)가 적을수록, 여성보다는 남성(0.3240)이, 교육수준(-0.3216)은 대학 졸업 미만의 응답자가, 공원 방문의 빈도(0.4071)가 높을수록, 그리고 공원 방문의 만족도(0.7184)가 높을수록 공원 방문에 더 적극적임을 의미한다.

위 분석 결과를 바탕으로, 도시공원의 회복적 환경 요소에 따른 방문객당 지불의사액(MWTP)을 추정한 결과는 <표 3>의 MWTP 값과 같다. 이를 통해 각 속성의 수준별로 방문자가 얼마나 경제적 가치를 부여하는지 알 수 있다. 나무 및 관목 분포 속성의 적은 나무 및 관목(TREE1), 많은 나무 및 관목(TREE2) 수준에 대해서는 방문객당 지불의사액이 각각 2,447원, 5,863원으로, 이는 공원 내에 나무와 관목의 양이 많을수록 방문객들이 더 높은 경제적 가치를 부여하는 것을 의미한다. 또한, 산책로 유형 속성에서 친환경 우레탄 산책로(TRAIL2)에 대한 지불의사액은 1,678원으로, 방문객들이 보다 자연 친화적인 산책로를 선호하고 있음을 보여준다. 수경시설(WATER1, WATER2)에 대한 분석에서는 소규모 연못보다 소규모 분수에 대한 선호가 더 높게 나타났으며, 소규모 분수에 대한 지불의사액은 1,694원으로, 이는 공원 내 수경시설이 휴식 및 여가에 긍정적인 영향을 미치는 요소임을 시사한다. 또한 경관의 일관성(LANDSCAPE1, LANDSCAPE2) 속성에서는 자연과 인공물이 조화를 이루는 혼합 경관에 대한 지불의사액이 2,235원으로, 자연적 구성보다 인공과 자연이 혼합된 경관을 더 선호하는 것으로 나타났다. 마지막으로, 공원 내 시설(FACILITY1, FACILITY2)에 대한 분석에서, 기본시설과 더불어 운동시설이 포함된 공원이 교양 시설이 포함된 공원보다 더 높은 선호도를 보였으며, 이에 따른 방문객당 지불의사액은 1,727원으로 도출되었다.

Ⅴ. 결론

본 연구는 선택실험법을 활용하여 도시공원의 회복적 환경 요소에 대한 방문자들의 선호와 가치를 분석하였다. 기존 국내 연구에서는 회복환경의 개념을 바탕으로 한 도시공원의 선호도와 가치평가에 대한 연구가 미흡하였다. 특히, 도시공원의 개별 요소들을 회복환경의 네 가지 요인인 벗어남, 매력성, 규모성 또는 조화, 적합성으로 연결하여 대리속성을 설정하고 이를 정량적으로 분석한 연구가 부족하였다. 이에, 본 연구에서는 선택실험법을 활용하여 도시공원의 다양한 회복적 환경 요소에 대해 방문자들이 갖는 경제적 가치를 분석하였다. 나무 및 관목의 분포, 산책로 유형, 생태다양성, 수경시설 여부, 경관의 일관성, 그리고 공원 내 시설의 속성을 각각 회복환경의 대리속성으로 설정하였다. 혼합로짓모형 분석을 통해 각 속성에 대한 지불의사액을 추정함으로써 각 속성이 방문자들에게 제공하는 회복적 가치를 측정하였다.

연구 결과, 적은 나무 및 관목은 2,447원, 많은 나무 및 관목은 5,863원의 가치를 지니며, 친환경 우레탄 산책로는 1,678원의 가치로 도출되었다. 이를 통해 회복환경에서 ‘벗어남’을 가장 잘 설명하는 요인은 나무 및 관목의 정도로 나타났다. 생태다양성은 큰 가치를 갖지 않았으며, 작은 분수는 1,694원, 작은 연못은 1,411원의 가치로 평가되었다. 이는 수경시설이 회복환경의 ‘매력성’을 잘 설명하고 있으며, 특히 작은 분수가 매력성을 높이는 주요 요인임을 알 수 있다. 회복환경의 ‘조화’ 측면에서는 자연과 인공의 혼합 경관이 2,235원, 자연경관이 1,759원의 가치를 보여, 혼합 경관에 대한 가치가 가장 높음을 확인하였다. 회복환경의 ‘적합성’을 설명하는 공원 내 시설 요소로는 기본시설 외 운동시설이 1,727원, 교양시설이 1,158원의 가치를 지녀, 기본시설 외 운동시설에 대한 선호가 가장 높음을 확인하였다.

연구 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 제시하고자 한다. 첫째, 본 연구에서 ‘벗어남’을 가장 잘 설명하는 요소는 나무와 관목이 많은 환경이었다. 도시공원의 자연적 녹지 환경은 충분한 나무와 관목의 배치를 통해 방문자들에게 도시적 맥락에서 벗어나 자연 속에서 심리적 여유를 얻고 일상적 스트레스를 완화할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 이러한 결과는 기존의 연구들과 맥락을 같이 한다(Kaplan, 1995, Nordh et al., 2009; Nordh et al., 2011). 여러 도시에서 새로운 도시공원 조성 시 충분한 녹지 배치를 고려하거나 훼손된 녹지를 복원하려는 노력을 하고 있다는 점은 이러한 결과를 뒷받침한다. ‘벗어남’의 또 다른 대리 속성인 산책로 유형 중 친환경 우레탄 산책로에 대한 높은 선호는 단순한 자연성보다는 편안함과 기능성을 고려한 환경에서 더 높은 회복감을 느낄 수 있음을 시사한다. 이는 완전한 자연환경은 도심의 맥락과 너무 동떨어진 느낌을 줄 수 있지만, 친환경 요소가 가미된 인공적 요소는 도시 생활과의 연결성을 유지해 주기 때문으로 해석된다. 도시공원 내 산책로를 조성할 때 이러한 결과를 반영하여 보다 친환경적이고 기능성을 고려한 산책로를 설계하여 방문자들에게 최적의 회복 경험을 제공할 수 있을 것이다.

둘째, 본 연구에서 생태다양성의 가치가 높지 않게 나타난 것은 도시공원의 방문자들이 직접적으로 경험하고 체감할 수 있는 요소가 상대적으로 낮기 때문으로 해석될 수 있다. 일반적으로 생태다양성은 생물다양성 보호와 같은 환경적, 생태적 측면에서 중요한 요소이지만, 도시공원을 방문하는 대부분의 방문객들은 공원 내 생물다양성과 복잡성의 세부적인 차이를 즉각적으로 인지하지 못하거나, 이를 개인적인 휴식 및 레크레이션 경험과 직결된 요소로 여기지 않을 가능성이 있다. 또한, 생태다양성은 환경적 지속 가능성과 생태계 건강에 중요한 역할을 하여 장기적으로 도시 환경에 긍정적인 영향을 미치지만(Douglas, 2012; Sandifer, Sutton-Grier and Ward, 2015), 방문객들이 단기적으로 체감하는 매력성 요소로 작용하기에는 제한적인 영향력을 가질 수 있다. 이에 비해 수경시설은 즉각적인 시각적, 청각적 효과를 제공하여 회복적 환경으로서의 역할을 더욱 잘 인식하게 만든다. 따라서 생태다양성의 가치를 실제로 공원 방문자들이 체감할 수 있도록 하기 위해서는 식생이나 생물다양성에 대한 정보 제공, 생태 보호 캠페인, 야생동물 서식지의 조성 등 이용자가 생태다양성의 가치를 직접적으로 경험할 수 있는 방안을 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 광주광역시는 2015년 기준 조성된 도시생태공원이 하나도 없었으나, 2030년까지 6개 조성을 목표로 하고 있어 도시의 생태적 가치 증진을 위해 노력하고 있다(광주광역시, 2017). 서울숲과 같은 일부 도시공원에서는 생태 해설 프로그램을 운영하여 방문객들이 생태다양성을 직접 경험할 수 있도록 돕고 있으며, 이러한 전략은 광주광역시처럼 생태적 가치를 높이고자 하는 공원 조성에도 적용될 수 있을 것이다. 이를 통해 공원 내 다양한 종의 존재가 단순한 자연요소를 넘어 중요한 가치로 인식될 수 있고, 생태다양성에 대한 인식을 높일 수 있다.

반면, 수경시설은 매력성 요인에서 중요한 요소로 나타났는데, 이는 물이 주는 시각적 즐거움과 청각적 자극이 공원의 매력성을 높이는 데 크게 기여함을 의미한다. 물의 존재와 크기가 회복적 요인으로 작용한다는 기존 연구 결과를 다시금 확인하였다(Arnberger and Eder, 2015; Nordh et al., 2009). 작은 분수는 물의 역동적인 움직임과 리듬 변화를 통해 시각적 흥미와 청각적 즐거움을 제공하여 방문객들에게 심리적 안정감과 긍정적인 환경 경험을 유도할 수 있다(Yang and Kang, 2022). 자연적인 연못보다 인공적 분수가 더 높은 가치를 지닌 이유는 분수가 제공하는 이러한 역동성이 고요한 연못보다 더 큰 주목성을 제공하기 때문으로 해석된다. 종합하여 보면, 공원의 매력성은 시각적, 청각적 자극에 즉각적으로 반응하는 요소에 의해 더 크게 영향을 받는 것으로 해석된다. 이는 도시공원을 방문하는 사람들이 복잡한 생태적 요소보다는 직관적으로 인지할 수 있는 물리적 특성에 더 큰 가치를 두기 때문일 수 있다.

셋째, 회복환경의 ‘조화’ 측면에서는 자연과 인공요소가 혼합된 경관이 자연적 경관보다 더 높은 가치를 지닌 것으로 나타났다. 이는 공원이 제공하는 시각적 조화와 다양한 경관 요소의 상호작용이 방문객들에게 더 큰 심리적 만족을 제공할 수 있음을 의미한다. 이는 숲 경관이 공원 이용객들에게 중요도가 낮음을 확인한 연구(Sever and Verbič, 2018)에서 더 나아가 구체적으로 어떤 경관에 높은 선호도를 보이는지 확장적으로 탐구하였다. 자연경관만으로 구성된 환경은 단조로운 느낌을 줄 수 있으며, 도심 환경과의 유기적 연결이 부족하여 방문자들에게 이질감을 줄 가능성이 있다. 반면, 자연과 인공요소가 적절히 결합된 경관은 도시적 특성과 자연적 특성을 동시에 경험할 수 있게 하여, 방문객들이 더욱 친숙하고 편안하게 느낄 수 있는 환경을 제공하고 더 나아가 회복적 경험을 강화하는 데 효과적임을 시사한다. 자연과 인공 경관의 조화가 더 높은 선호를 받는 이유는 단순히 자연을 경험하는 것을 넘어 현대 도시 생활 속에서 필요한 시각적 흥미와 기능적 편의성을 동시에 제공하기 때문일 것으로 판단된다. 광주광역시와 같은 대도시에서는 신규 공원을 조성하는 과정에서 도시 경관과 조화를 이루는 공원 설계를 강조하고 있다. 따라서 본 연구 결과를 반영하여 단순히 자연적 요소만 강조하는 데 그치지 않고, 산책로, 벤치, 조형물 등 도심 속 친숙한 인공요소와 유기적으로 결합된 경관을 조성하는 것이 방문자들에게 심리적 만족과 회복 경험을 증진시키는 공간으로서 기능할 수 있을 것이다.

마지막으로, 회복환경의 ‘적합성’에서는 기본시설 외에 운동시설이 포함된 공원이 교양시설이 포함된 공원보다 높은 선호도를 보였다. 이는 공원이 단순한 자연경관 감상이나 휴식의 공간을 넘어 신체활동을 위한 공간으로 활용될 때 방문객들에게 더 높은 가치를 제공할 수 있음을 시사한다(Basu and Nagendra, 2021; Grilli, Mohan and Curtis, 2020). 또한, 산책로와 운동시설이 동시에 조성된 경우, 방문자들이 도시공원의 가치를 높게 평가한다는 김동근 등(2022)의 연구와 같은 결과가 나타났다. 도시 생활로 신체 활동의 기회를 확보하기 어려운 환경에서 공원 내 운동시설이 즐거움을 제공하는 것을 넘어 필수적인 건강 관리의 기능을 수행하는 공간으로 인식될 수 있음을 시사한다. 이는 공원을 건강과 웰빙을 증진하는 공간으로 적극 활용하려는 경향이 강화되었음을 반영한다. 광주광역시의 경우, 2015년 기준 총 3개의 체육공원이 지정되었고, 그 중 1개는 조성되었으며 2개는 조성 중으로 광주시민이 이용할 수 있는 체육공원이 많지 않은 상황이다(광주광역시, 2017). 상대적으로 접근성이 낮은 체육공원과 달리 소공원이나 조례로 정하는 공원 등은 방문자의 접근성이 높다는 점에서 운동시설을 포함한 공간 조성을 통해 신체활동과 건강 증진의 기회를 높일 수 있다. 예를 들어, 공원 내 조깅 트랙, 야외 체육 기구, 다목적 운동 공간 등을 마련하여 다양한 연령층이 손쉽게 접근하여 이용할 수 있도록 함으로써 공원의 활용성을 높일 수 있을 것이다.

본 연구는 도시공원의 회복적 환경 요소와 관련된 기존 연구의 한계를 보완하며, 다음과 같은 학문적 및 실천적 기여를 제시하였다. 선택실험법을 활용하여 방문자들의 선호와 지불의사액을 산정하여 도시공원의 구체적인 환경 요소가 제공하는 회복적 가치를 정량적으로 제시하였다. 이는 회복환경의 개념을 보다 실증적으로 검토하고 구체화했다는 점에서 의의가 있으며, 향후 도시공원의 설계, 개선, 유지보수를 위한 정책 및 예산 수립 시 유용한 근거자료로 활용될 수 있다. 또한, 회복환경의 네 가지 요인을 도시공원의 환경적 속성과 연계한 대리속성으로 설정함으로써 회복환경의 이론적 틀을 도시공원 설계와 관리에 적용 가능한 실질적 도구로 전환하였다. 도시공원의 다기능적 가치에 대한 새로운 시사점도 제공하였다. 자연적 요소와 인공적 요소의 조화가 중요하며, 운동시설과 같은 적합성 요인이 공원의 가치 증대에 기여한다는 점을 실증적으로 도출하였다. 이는 도시공원이 단순히 녹지 조성에 국한되지 않고, 방문자의 건강, 심리적 회복, 여가활동에 기여할 수 있는 다기능적 공간으로 설계되어야 함을 시사한다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 지니며, 이를 통해 향후 연구 방향성을 제시하고자 한다. 본 연구는 광주광역시와 인근 지역에 거주하는 특정 표본을 기반으로 결과를 도출하였으나, 연령, 성별, 사회적 배경 등 다양한 공원 이용자의 인구통계학적 특성에 따른 차별적 선호를 충분히 분석하지 못해 연구 결과의 일반화에 한계가 있을 수 있다. 또한, 개별 속성의 효과를 독립적으로 분석하였으나, 실제 환경에서는 다양한 요소가 상호작용하여 회복적 경험에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 상호작용 효과를 고려한 분석이 이루어진다면 더 포괄적인 결과를 도출할 수 있을 것이다. 아울러, 본 연구에서는 생태다양성이 낮은 가치를 갖는 원인으로 방문자들의 체감도 부족을 제시하였으나, 이를 개선하기 위한 구체적 방안이나 실질적인 적용 사례에 대한 심층적인 논의는 부족하였다. 마지막으로, 본 연구는 특정 지역의 가상 공원을 시나리오로 설정하여 진행되었기 때문에 다른 지역이나 국가의 도시공원에 적용할 경우 결과가 다르게 나타날 수 있는 지역적 한계를 지닌다. 따라서 연구 결과의 보편성을 높이기 위해 다양한 지역을 대상으로 한 추가 연구가 필요하다.

이상의 기여점과 한계를 바탕으로, 본 연구는 도시공원의 회복적 환경 요소가 방문자들의 선호도에 미치는 영향을 분석하며, 도시공원의 회복적 기능과 관련된 이론적 및 실천적 발전에 기초를 제공하였다. 이를 통해 도시공원 조성 시 고려가 필요한 요소들을 도출하였으며, 이는 향후 공원의 설계와 관리에 있어 유용한 지침을 제시함으로써 방문객들의 삶의 질 향상과 회복적 기능 강화에 기여할 것으로 기대된다.

REFERENCES

- 곽승준・유승훈・한상용, 2003, “잠재적 산림생태공원에 대한 소비자 선호분석: 조건부 선택법을 적용하여,” 『경제연구』, 21(3), pp.289-311.

- 광주광역시, 2017, 『2030년 광주광역시 공원녹지기본계획』, 광주: 광주광역시.

- 국토교통부, 2023, 『도시계획현황』, 세종: 국토교통부.

- 국토교통부, 2024, 『2023년말 도시공원 현황』, 세종: 국토교통부.

-

김남희・오치옥・안소은, 2023, “선택실험법을 적용한 습지보호지역의 문화서비스 가치 추정,” 『환경정책』, 31(2), pp.1-31.

[https://doi.org/10.15301/jepa.2023.31.2.1]

-

김도은・손용훈, 2021, “헤메로비 등급(Hemeroby Index)을 활용한 도시공원의 인지된 자연성 평가,” 『Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture』, 49(2), pp.89-100.

[https://doi.org/10.9715/KILA.2021.49.2.089]

-

김동근・신영현・심효섭・김한준・신정우, 2022, “선택실험법을 이용한 서울 도시공원 조성 선호와 가치 추정,” 『한국혁신학회지』, 17(2), pp.1-19.

[https://doi.org/10.46251/INNOS.2022.2.17.2.1]

-

박기수・박원일・정준화, 2024, “산책로 전용 조명 적정 조도 수준 도출을 위한 실증 연구,” 『한국산학기술학회 논문지』, 25(4), pp.20-28.

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.4.20]

-

박찬열・송화성, 2018, “선택실험법을 활용한 지역공원의 관광자원 가치 추정,” 『지방정부연구』, 22(3), pp.343-360.

[https://doi.org/10.20484/klog.22.3.14]

- 손상원, 2024.4.30., “‘새롭게 태어난 24개 공원’…광주 시민 1인당 면적 2배 늘어난다,” 연합뉴스, https://www.yna.co.kr/view/AKR20240430156600054

- 이규완・이두표, 2002, “광주시 도시공원의 식생구조 및 아생조류군집 특성에 관한 연구,” 『한국환경생태학회지』, 16(1), pp.94-103.

- 이승훈, 2011, “심리적 지표 평가에 의한 도시와 옥상정원, 숲의 경관 비교,” 『서울도시연구』, 12(3), pp.53-65.

- 이승훈・현명호, 2003, “한국판 회복환경지각척도의 요인구조,” 『한국심리학회지: 건강』, 8(2), pp.229-241.

- 이영경, 2006, “경관의 치유적 특질이 관광지 방문 선호 및 만족에 미치는 영향-경주 유산경관에 대한 미국인의 평가를 중심으로,” 『한국조경학회지』, 34(5), pp.1-13.

- 정숙영・김경배, 2006, “남산 제모습 가꾸기 사업의 도시생태공원으로서의 평가,” 『서울도시연구』, 7(1), pp.101-122.

-

최성록・엄영숙, 2018, “선택실험을 이용한 서울 도시녹지 어메니티의 경제가치 평가,” 『자원・환경경제연구』, 27(1), pp.105-138.

[https://doi.org/10.15266/KEREA.2018.27.1.105]

-

최성록・오치옥, 2018, “선택실험을 이용한 서천갯벌의 생태계서비스 경제가치 추정 연구,” 『자원・환경경제연구』, 27(2), pp.233-260.

[https://doi.org/10.15266/KEREA.2018.27.2.233]

- 한국국토정보공사, 2024, 『2023 도시계획현황』, 전주: 한국국토정보공사.

-

허주녕・김태곤, 2013, “도시농업공원 조성에 대한 선호와 가치평가,” 『한국유기농업학회지』, 21(2), pp.125-137.

[https://doi.org/10.11625/KJOA.2013.21.2.125]

-

Adamowicz, W., P. Boxall, M. Williams, and J. Louviere, 1998, “Stated preference approaches for measuring passive use values: Choice experiments and contingent valuation,” American Journal of Agricultural Economics, 80(1), pp.64-75.

[https://doi.org/10.2307/3180269]

- Alpizar, F., F. Carlsson, and P. Martinsson, 2001, “Using choice experiments for non-market valuation,” Working papers in economics/Göteborg University, Dept. of Economics no. 52, Retrieved from http://hdl.handle.net/ 2077/2859, .

-

Arnberger, A. and R. Eder, 2015, “Are urban visitors’ general preferences for green-spaces similar to their preferences when seeking stress relief?,” Urban Forestry & Urban Greening, 14(4), pp.872-882.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.07.005]

-

Basu, S. and H. Nagendra, 2021, “Perceptions of park visitors on access to urban parks and benefits of green spaces,” Urban Forestry & Urban Greening, 57, 126959.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126959]

-

Berman, M. G., J. Jonides, and S. Kaplan, 2008, “The cognitive benefits of interacting with nature,” Psychological Science, 19(12), pp.1207-1212.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225]

-

Bolund, P. and S. Hunhammar, 1999, “Ecosystem services in urban areas,” Ecological Economics, 29(2), pp.293-301.

[https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00013-0]

-

Casler, M. D., 2015, “Fundamentals of experimental design: Guidelines for designing successful experiments,” Agronomy Journal, 107(2), pp.692-705.

[https://doi.org/10.2134/agronj2013.0114]

-

Chiesura, A., 2004, “The role of urban parks for the sustainable city,” Landscape and Urban Planning, 68(1), pp.129-138.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003]

-

Crompton, J. L., 2001, “The impact of parks on property values: A review of the empirical evidence,” Journal of Leisure Research, 33(1), pp.1-31.

[https://doi.org/10.1080/00222216.2001.11949928]

-

Douglas, I., 2012, “Urban ecology and urban ecosystems: Understanding the links to human health and well-being,” Current Opinion in Environmental Sustainability, 4(4), pp.385-392.

[https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.07.005]

-

Grilli, G., G. Mohan, and J. Curtis, 2020, “Public park attributes, park visits, and associated health status,” Landscape and Urban Planning, 199, 103814.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103814]

-

Hartig, T., K. Korpela, G. W. Evans, and T. Gärling, 1997, “A measure of restorative quality in environments,” Scandinavian Housing and Planning Research, 14(4), pp.175-194.

[https://doi.org/10.1080/02815739708730435]

-

Herzog, T. R., A. M. Black, K. A. Fountaine, and D. J. Knotts, 1997, “Reflection and attentional recovery as distinctive benefits of restorative environments,” Journal of Environmental Psychology, 17(2), pp.165-170.

[https://doi.org/10.1006/jevp.1997.0051]

-

Herzog, T. R., P. Maguire, and M. B. Nebel, 2003, “Assessing the restorative components of environments,” Journal of Environmental Psychology, 23(2), pp.159-170.

[https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00113-5]

- Kaplan, R. and S. Kaplan, 1989, The experience of nature: A psychological perspective, Cambridge: Cambridge University Press.

-

Kaplan, S., 1995, “The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework,” Journal of Environmental Psychology, 15(3), pp.169-182.

[https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2]

-

Kaplan, S. and J. F. Talbot, 1983, “Psychological benefits of a wilderness experience,” In I. Altman and J. F. Wohlwill (Eds.), Behavior and the natural environment, Boston, NY: Springer New York, pp. 163-203.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3539-9_6]

- Knopf, R. C., 1987, “Human behavior, cognition, and affect in the natural environment,” In D. Stokols and I. Altman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology, 1, Hoboken, NJ: Wiley, pp.783-825.

- Kuhfeld, W. F., 2005, “Experimental design, efficiency, coding, and choice designs,” Marketing research methods in SAS: Experimental design, choice, conjoint, and graphical techniques, pp.47-97.

-

Lancaster, K. J., 1966, “A new approach to consumer theory,” Journal of Political Economy, 74(2), pp.132-157.

[https://doi.org/10.1086/259131]

-

Laumann, K., T. Gärling, and K. M. Stormark, 2003, “Selective attention and heart rate responses to natural and urban environments,” Journal of Environmental Psychology, 23(2), pp.125-134.

[https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00110-X]

-

Louviere, J., D. Hensher, and J. Swait, 2000, Stated choice methods: Analysis and applications, Cambridge: Cambridge University Press.

[https://doi.org/10.1017/CBO9780511753831]

-

Maas, J., R. A. Verheij, P. P. Groenewegen, S. De Vries, and P. Spreeuwenberg, 2006, “Green space, urbanity, and health: How strong is the relation?,“ Journal of Epidemiology & Community Health, 60(7), pp.587-592.

[https://doi.org/10.1136/jech.2005.043125]

-

Maddala, G. S., 1983, Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge: Cambridge University Press.

[https://doi.org/10.1017/CBO9780511810176]

- McFadden, D., 1974, ”Conditional logit analysis of qualitative choice behavior,“ In P. Zarembka (Ed.), Frontiers in Econometrics, New York: Academic Press, pp.105-142.

-

Mitchell, R. and F. Popham, 2008, “Effect of exposure to natural environment on health inequalities: An observational population study,” Lancet, 372 (9650), pp.1655-1660.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61689-X]

-

Nordh, H., C. Alalouch, and T. Hartig, 2011, “Assessing restorative components of small urban parks using conjoint methodology,” Urban Forestry & Urban Greening, 10(2), pp.95-103.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2010.12.003]

-

Nordh, H., T. Hartig, C. M. Hagerhall, and G. Fry, 2009, “Components of small urban parks that predict the possibility for restoration,” Urban Forestry & Urban Greening, 8(4), pp.225-235.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.06.003]

-

Opdam, P., E. Steingröver, and S. Van Rooij, 2006, “Ecological networks: A spatial concept for multi-actor planning of sustainable landscapes,” Landscape and Urban Planning, 75(3-4), pp.322-332.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2005.02.015]

-

Peschardt, K. K. and U. K. Stigsdotter, 2013, “Associations between park characteristics and perceived restorativeness of small public urban green spaces,” Landscape and Urban Planning, 112, pp.26-39.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.12.013]

-

Polat, A. T. and A. Akay, 2015, “Relationships between the visual preferences of urban recreation area users and various landscape design elements,” Urban Forestry & Urban Greening, 14(3), pp.573-582.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.05.009]

-

Purcell, T., E. Peron, and R. Berto, 2001, “Why do preferences differ between scene types?,” Environment and Behavior, 33(1), pp.93-106.

[https://doi.org/10.1177/00139160121972882]

-

Sandifer, P. A., A. E. Sutton-Grier, and B. P. Ward, 2015, “Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities to enhance health and biodiversity conservation,” Ecosystem Services, 12, pp.1-15.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.12.007]

-

Sever, I. and M. Verbič, 2018, “Providing information to respondents in complex choice studies: A survey on recreational trail preferences in an urban nature park,” Landscape and Urban Planning, 169, pp.160-177.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.09.003]

-

Shanahan, D. F., B. B. Lin, K. J. Gaston, R. Bush, and R. A. Fuller, 2015, “What is the role of trees and remnant vegetation in attracting people to urban parks?,“ Landscape Ecology, 30, pp.153-165.

[https://doi.org/10.1007/s10980-014-0113-0]

-

Song, W., 2015, “Analysis of bird species diversity response to structural conditions of urban park-Focused on 26 urban parks in Cheonan city,” Journal of the Korean Society of Environmental Restoration Technology, 18(3), pp.65-77.

[https://doi.org/10.13087/kosert.2015.18.3.65]

-

Swanwick, C., N. Dunnett, and H. Woolley, 2003, “Nature, role and value of green space in towns and cities: An overview,” Built Environment(1978-), 29(2), pp.94-106.

[https://doi.org/10.2148/benv.29.2.94.54467]

-

Tennessen, C. M. and B. Cimprich, 1995, “Views to nature: Effects on attention,” Journal of Environmental Psychology, 15(1), pp.77-85.

[https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90016-0]

-

Tu, G., J. Abildtrup, and S. Garcia, 2016, “Preferences for urban green spaces and peri- urban forests: An analysis of stated residential choices,” Landscape and Urban Planning, 148, pp.120-131.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.12.013]

-

Tzoulas, K., K. Korpela, S. Venn, V. Yli-Pelkonen, A. Kaźmierczak, J. Niemela, and P. James, 2007, “Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review,“ Landscape and Urban Planning, 81(3), pp.167-178.

[https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.02.001]

-

Wang, P., B. Zhou, L. Han, and R. Mei, 2021, “The motivation and factors influencing visits to small urban parks in Shanghai, China,” Urban Forestry & Urban Greening, 60, 127086.

[https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127086]

-

Wells, N. M., 2014, “The role of nature in children’s resilience: Cognitive and social processes,” In K. Tidball and M. Krasny (Eds.), Greening in the Red Zone: Disaster, Resilience and Community Greening, Dordrecht: Springer, pp.95-109.

[https://doi.org/10.1007/978-90-481-9947-1_7]

- World Health Organization, 2016, Urban green spaces and health, (No. WHO/EURO: 2016-3352-43111-60341), Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

-

Xu, L., C. Ao, B. Mao, Y. Cheng, B. Sun, J. Wang, B. Liu, and J. Ma, 2020, “Which is more important, ecological conservation or recreational service? Evidence from a choice experiment in wetland nature reserve management,” Socioeconomic Aspects of Wetlands, 40, pp.2381-2396.

[https://doi.org/10.1007/s13157-020-01348-8]

-

Yang, X. and J. Kang, 2022, “The effect of visual and acoustic factors on the sound preference for waterscapes in urban public spaces,” Applied Acoustics, 197, 108945.

[https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108945]

Appendix

정의영: 전남대학교 일반대학원 문화학과 박사과정에 재학 중이다. 여가 및 문화활동, 웰빙, 지속가능성과 관련된 연구를 수행하고 있다(jeuiyoung@jnu.ac.kr).

오치옥: 전남대학교 문화전문대학원/문화학과에서 교수로 재직 중이다. 생태계서비스 가치평가, 생태관광, 친환경행동 형성과정에 관심사를 가지고 연구를 수행하고 있다(chiokoh@jnu.ac.kr).