스마트 넷제로시티 평가지표 개발 연구

초록

본 연구는 기후위기 시대에 대응하는 지속가능한 도시 모델로서 스마트시티와 넷제로시티를 융합한 스마트 넷제로시티를 제안하고, 평가지표를 개발하였다. 지속가능한 도시계획 이론과 저탄소 전환 정책 동향을 검토하여 평가 영역 5개, 상위 지표 18개, 하위 지표 61개로 구성된 체계를 구축하였다. 도시계획 및 환경 분야 전문가 50명을 대상으로 계층분석법(AHP)을 실시한 결과, 신재생에너지 공급 및 확대, 도시생태축 복원, 재생에너지 중심 전력공급체계 안정성 확보 등의 순으로 높은 중요도를 보였다. 이는 지속가능한 저탄소 도시 조성이 에너지 전환을 통해 효과적으로 달성 가능함을 시사한다. 본 연구는 스마트 넷제로시티 추진현황을 분석할 수 있는 실효성 있는 평가지표를 제시했다는 점에서 의의가 있으며, 향후 도시의 탄소중립 전환 정책 수립 및 평가를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract

This study proposes the smart net-zero city, an innovative urban model integrating smart city and net-zero city concepts, and develops comprehensive evaluation indicators for addressing the climate crisis era. Through a systematic review of sustainable urban planning theories and low-carbon transition policies, we established a hierarchical evaluation framework consisting of five evaluation domains, 18 upper-level indicators, and 61 lower-level indicators. Following this, an analytic hierarchy process(AHP) analysis conducted with 50 experts in urban planning and environmental fields revealed the highest priorities for renewable energy supply and expansion, urban ecological axis restoration, and stability of renewable energy-based power supply systems, suggesting that sustainable low-carbon urban development can be effectively achieved through energy transition. This study contributes to the field by presenting practical evaluation indicators for analyzing Smart Net-zero City implementation progress and is expected to facilitate policy development and assessment for urban carbon neutrality transition in cities.

Keywords:

Smart Net-zero City, Carbon neutral, Evaluation indicators, AHP analysis키워드:

스마트 넷제로시티, 탄소중립, 평가지표, AHP 분석I. 서론

20세기 이후 기술과 과학의 급속한 발전으로 인구가 증가하고 도시화가 확산되면서 전 세계 도시가 거주 적합성 및 환경 위기 등의 문제에 직면해 있다. United Nations(2020)에 따르면 1960년 대비 2020년 전 세계 인구증가율이 157%인데 반해, 도시인구는 328%로 증가했으며 2050년에는 552%까지 증가할 것으로 전망된다. 이는 인구 증가의 2배를 상회하는 수치로 2020년 기준 전 세계 인구의 56%가 도시에 거주하고 있음을 의미한다. 특히, 미국의 도시화율은 81%를 상회하고 있고 2050년에는 전 세계 도시화율이 70%까지 상승할 것으로 예측되고 있다.

기후위기로 인한 경제적 파급효과 또한 심각한 수준이다. Delaware University의 James Rising(2023)은 인간이 초래한 기후변화로 인해 2022년 세계 GDP가 1.8%(약 1조 5천억 달러) 감소했다고 보고했다. 특히 동남아시아(14.1%)와 남아프리카(11.2%) 등 열대지방의 GDP 감소가 두드러졌으며, 빈곤 국가들의 GDP 감소폭은 8.3%에 달했다. 이는 기후변화의 경제적 부담이 개발도상국에 집중되고 있음을 시사한다.

이러한 맥락에서 2023년 12월 개최된 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에서는 198개국과 국제기구, 산업계, 시민단체 등 역대 최대 규모인 9만여 명이 참가하여 기후위기 대응을 위한 ‘UAE 합의(Consensus)’를 도출했다. 특히 2050년까지 탄소중립(넷제로) 달성을 위해 “2030년까지 공정하고 질서 정연하며, 공평한 방식으로 에너지 체계에서 화석연료로부터 ‘멀어지는 전환(Transitioning Away)’을 개시할 필요가 있다”고 명시했다. 이는 전 세계가 화석연료 의존에서 벗어나 기후변화의 주범인 온실가스 배출 감소에 적극 동참하겠다는 의지의 표명이다.

현재까지 스마트시티 관련 연구와 사업은 주로 에너지 절약, 지속가능한 에너지 공급, 탄소배출량 감소, 대중교통중심개발(TOD) 등을 목적으로 첨단 정보통신기술(ICT)을 적용하는 데 중점을 두어왔다. 그러나 대한국토․도시계획학회(2018)가 지적한 바와 같이, 이제는 “기후변화에 대한 인류 공동의 노력에 발맞추어 ‘기후변화 시대의 지속가능한 도시’ 조성이 필요한 시점”이다. 즉, 단순한 현대적 도시개념을 넘어 기후변화 시대에 부합하는 지속가능한 도시로의 전환이 요구되고 있다.

이러한 배경에서 본 연구는 스마트시티의 첨단 기술이 글로벌 넷제로시티 구현과 적절히 융합된다면, 지속가능한 도시성장 관리와 도시문제 해결에 가장 효과적인 방법이 될 것이라는 전제하에, 스마트 넷제로시티의 개념을 정립하고 이를 효과적으로 구축하기 위한 평가지표 체계를 개발하고자 한다. 본 연구는 다음과 같은 세부 목적을 가진다. 첫째, 지속가능한 도시 구현의 새로운 패러다임으로서 스마트 넷제로시티의 개념을 정의한다. 둘째, 스마트시티의 첨단 기술을 도입한 탄소중립 도시로서 스마트 넷제로시티의 평가지표 체계를 개발한다. 셋째, 개발된 평가지표의 중요도를 분석하여 실제 도시 적용성을 논의한다.

본 연구의 결과는 향후 스마트 넷제로시티 구현을 위한 정책 수립과 실행에 있어 실질적인 가이드라인을 제공할 것으로 기대되며, 나아가 COP28에서 결의된 기후행동 가속화에도 기여할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

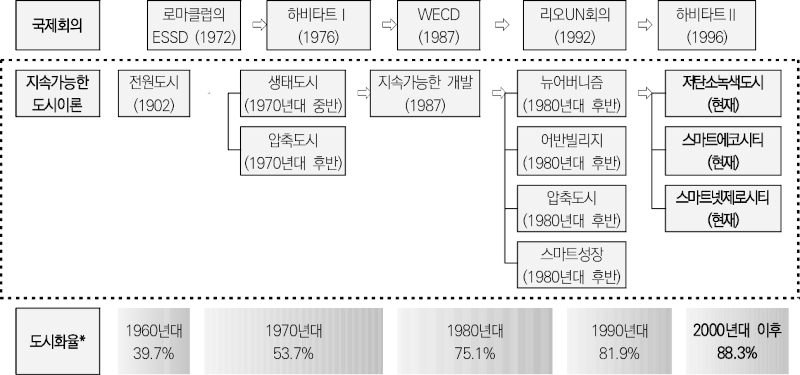

1. 지속가능한 도시계획과 기술 패러다임의 진화

도시계획 패러다임은 시대별 가치와 문제해결 방향을 반영하며 진화해왔다. 1987년 WCED1)가 발표한 Our Common Future 보고서를 통해 지속가능한 개발 개념이 공식화된 이후, 도시계획은 환경・경제・사회의 균형적 발전을 추구하는 방향으로 발전했다. René Passet를 비롯한 환경경제학자들은 지속가능발전을 환경, 경제, 그리고 사회라는 3개의 구조적 틀로 설명했고, 1994년 John Elkington은 이를 발전시켜 기업의 지속가능경영 3대축 Triple Bottom Line(TBL)을 제시했다. 최근에는 ESG로 그 개념이 확장되어 기업의 가치판단 기준으로도 활용되고 있다.

특히 도시화율 증가와 기후위기 심화는 새로운 도시 패러다임을 요구하게 되었다. 초기 환경학자들이 제시한 ‘I=P×A×T’ 공식은 환경영향(I)이 인구(P), 물질적 산출(A), 기술변화(T)의 함수임을 보여주었고, 특히 도시지역 인구집중이 환경문제를 가중시킨다는 점이 강조되었다(Ehrlich and Ehrlich, 1970).

전 세계 주요 도시들은 이러한 패러다임 변화에 적극 대응하고 있다. 덴마크 코펜하겐은 2012년 ‘CPH 2025 Climate Plan’을 발표하고 자전거 교통 비중 50%, 에너지생산을 바이오매스와 풍력발전으로 전환하여 탄소배출을 42% 감축을 달성했다. 싱가포르는 Smart Nation 전략을 통해 전국 단위 데이터 통합과 Virtual Singapore 구축을 추진하고 있다. 아랍에미리트의 마스다르는 2021년 중동・북아프리카 지역 최초로 2050 탄소중립선언을 하고, 2022년 국제기준 대비 38%의 에너지 절감을 달성했다. 중국 슝안신구는 친환경 교통체계와 디지털 트윈 도시를 구축하고 있다.

2. 스마트 넷제로시티(Smart Net-zero City) 개념과 등장

스마트 넷제로시티(Smart Net-zero City)는 스마트시티(Smart City)와 넷제로시티(Net-zero City)를 통합하여 정립한 개념으로서 스마트시티의 첨단기술이 기후변화 시대의 탄소중립도시가 추구하는 목적을 위해 반영된 ‘포괄적인 의미의 탄소중립도시’로 정의할 수 있다. 이는 단순한 기술 혁신을 넘어 지속가능한 발전의 3가지 축인 환경, 경제, 사회적 가치를 통합적으로 구현하는 새로운 패러다임이다.

스마트시티(Smart City)는 4차 산업혁명 시대의 혁신적 도시모델로서, 1960년대부터 논의되어 왔다. 시기별로 와이어드시티(Wired City), 디지털시티(Digital City), 유비쿼터스시티(Ubiquitous City) 등으로 진화해왔다. 한편, 넷제로시티(Net-zero City)는 생태도시와 지속가능도시를 포괄하는 탄소중립도시의 개념으로, “온실가스 감축과 흡수원 확대를 통해 실질 배출량 0(Net-Zero)을 달성하는 도시”로 정의된다(관계부처 합동, 2022). 중요 구성요소는 탄소회피, 탄소저감, 탄소흡수의 3가지 측면에서 접근된다. 두 도시 이론의 공통 요소를 중심으로 개념이 확장되고 있다.

특히, 도시는 물 공급, 운송, 전기, 열, 폐기물 등 복잡한 인프라 네트워크를 가지고 있어서 도시 전체를 하나의 디지털 플랫폼으로 연결하면 탄소배출 데이터의 실시간 수집과 관리가 가능하고 이를 통해 보다 효율적인 탄소중립 목표 달성이 가능하다. 삼정KPMG(2023)는 “빅데이터, AI 등의 혁신적인 디지털 기술을 기반으로 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 도시 시스템”으로 스마트 넷제로시티를 설명하기도 했다.

3. 국내・외 정책 동향과 평가체계 필요성

전 세계적으로 2023년 COP28을 통해 2050년까지 탄소중립 달성을 위한 구체적인 행동지침이 합의되었다. 2030년까지 2019년 대비 43% 감축, 2035년까지 60% 감축, 2050년까지 완전한 탄소중립 이행의 중요성이 강조되었다.

각국은 서로 다른 접근방식으로 스마트 넷제로시티를 추진하고 있다. 유럽연합은 EU Green Deal과 Horizon Europe을 통해 시민참여형 혁신을 강조하고 있으며, 미국은 Smart City Challenge와 규제샌드박스(Regulatory Sandbox)를 통해 민간주도 실증을 추진하고 있다. 아시아 국가들은 국가시범도시와 공공주도 인프라 구축을 중심으로 접근하고 있다.

한국은 2020년 10월 ‘2050 탄소중립 선언’ 이후, ‘대한민국 2050 탄소중립 전략’과 ‘2050 탄소중립 시나리오’를 수립하고, 2023년 탄소중립기본법 개정을 통해 광역・기초지자체의 ‘탄소중립 녹색성장 기본계획’ 수립을 의무화하는 등 관련 법 제도를 정비해왔다. 스마트도시 정책 역시 2003년 시작되어 2024년 5월 제4차 스마트도시 종합계획(2024~2028)수립을 통해 기후위기 대응과 디지털 전환이라는 시대적 과제에 대응하고 있다.

그러나 현행 스마트시티 정책은 다음과 같은 한계점을 보이고 있다. 첫째, 현행 스마트도시 인증체계는 도시의 혁신성과 거버넌스 중심의 평가체계로 구성되어, 기후위기 대응이라는 시대적 과제를 충분히 반영하지 못하고 있다. 둘째, AI・데이터 기반의 도시운영 체계와 탄소중립 목표를 통합적으로 평가할 수 있는 지표체계가 부재한 실정이다.

이러한 배경에서 스마트 넷제로시티는 도시의 디지털 전환과 탄소중립을 통합적으로 구현하는 새로운 도시 패러다임으로서의 의의를 가진다. 특히 도시의 탄소중립 달성은 단기간, 단일 국가, 부문별 접근으로는 해결이 불가능한 범지구적 과제이므로, 스마트시티의 기술력과 넷제로시티의 환경가치를 통합적으로 평가할 수 있는 체계적 지표 개발이 시급하다.

4. 선행연구 검토

선행연구는 크게 지속가능한 도시계획, 스마트시티, 넷제로시티 관련 연구로 구분된다.

첫째, 지속가능한 도시계획 연구로는 European Foundation(1998)의 지속가능한 도시 지표 연구와 World Bank(2018)의 6대 핵심 평가체계 구축 연구, 그리고 UN-Habitat(2023)의 12개 부문을 통합한 도시 지속가능성 평가체계를 구축 등이 있다. 이 연구들은 도시의 지속가능성 평가를 위한 통합 프레임워크를 제시하며 환경・경제・사회적 지표의 균형을 강조했다. 연구자별로는 Bibrio and Krogsie(2017)는 콤팩트시티, 에코시티 등 기존의 지속가능한 도시 모델의 단점, 역설, 오류 등을 분석하여 지속가능한 도시개발의 프레임워크 개발하였다. 이후, Bibrio(2018)는 스마트 지속가능도시의 기본 프레임워크를 제시하며 ICT 인프라와 환경 지속 가능성과의 연계를 강조했다. 이장호(2011), 이춘희(2007), 한상미(2019) 등은 인구안정성, 도시시설, 교통, 친환경관리와 에너지를 주요 평가요소로 도출했다.

둘째, 스마트시티 연구에서는 Anthopoulos(2017)가 현재의 스마트시티는 모호한 개념적 정의와 도시 역량평가에 대해 지적하고, 현실적인 미래상을 제시하기 위해 스마트시티를 표방하는 세계 10개 도시의 사례를 분석하여 기술・인프라와 거버넌스를 핵심요소로 제시했다. Caird and Hallett(2019)는 유럽 스마트시티의 성과평가체계를 분석하며 시민참여와 데이터 기반 의사결정의 중요성을 강조했다. 이재용(2018), 신우재(2019), 박종훈(2020) 등이 유사한 맥락에서 연구를 진행했다.

셋째, 넷제로시티 연구에서 Creutzig et al.(2016)은 도시 탄소중립을 위한 통합적 접근방식을 제시하며 에너지, 교통, 건축 부문의 전환을 강조했다. Seto et al.(2021)은 넷제로시티에 관한 문헌 및 성과 고찰을 통해 넷제로시티와 저탄소시티 간의 차이점 등을 검토하여 탈국경의 탈탄소화와 도시 및 지역 경관을 활용한 대기 중 탄소격리를 제안했다. 변병설(2009), 이상문(2012), 김유민(2013) 등은 탄소저감, 탄소흡수, 에너지 효율화를 핵심요소로 제시했다.

기존 연구들은 대부분 스마트시티와 넷제로시티를 개별적으로 접근했으며 두 개념의 통합적 평가체계 구축에는 한계를 보였다. 그리고 COP28 합의사항 등 최근 국제사회의 요구를 반영한 평가지표 개발이 미흡했다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하고자 ① 스마트시티의 기술요소와 넷제로시티의 환경가치를 통합한 평가체계 구축, ② 최신 국제정책 동향 반영, ③ AHP 분석을 통한 평가지표의 실증적 검증이라는 차별성을 가진다.

이러한 이론적 배경을 토대로, 본 연구는 스마트 넷제로시티의 평가지표를 개발하고 그 중요도를 분석하여 실효성 있는 도시 평가 및 관리 방안을 제시하고자 한다.

Ⅲ. 스마트 넷제로시티 평가지표 개발

1. 평가지표 개발 프레임워크

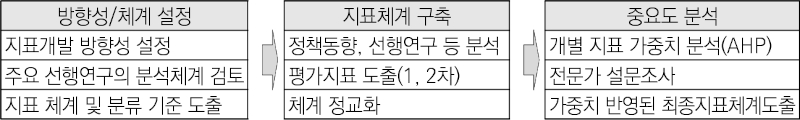

본 연구는 스마트 넷제로시티 평가지표 개발을 위해 아래 <그림 3.1.>과 같이 단계별 접근방법을 활용하였다. 첫째, 지속가능한 도시계획 이론과 관련 정책 동향을 검토하여 평가지표의 방향성을 설정하였다. 둘째, 저탄소 전환 및 스마트시티 관련 선행 연구와 정책을 종합적으로 고찰하여 기본적인 지표군을 도출하였다. 이후, 브레인스토밍을 통해 세부 지표들을 정리하고 재분류하는 등 지표체계를 정교화하였고, 최종적으로 5개의 평가영역, 18개의 상위지표, 61개의 하위지표로 구성된 지표 체계를 확립하였다. 이 과정을 통해 지표의 객관성을 확보하였다. 셋째, 도출된 지표의 중요도와 가중치를 산정하기 위해 AHP 분석을 실시하였다.

2. 평가지표 체계 구축

평가지표 개발 방향은 본 연구의 목적인 ‘기후위기 시대의 사람이 살기 좋은 지속가능한 도시’ 조성을 계층구조도의 최종목표로 정하고 목표 달성을 위해 경제성장, 사회발전, 환경보존의 3가지 방향성을 구심점으로 하였다. UN SDGs의 5P 원칙과 K-SDGs 5대 전략을 기반으로 하고, COP28 합의문의 기후행동 확대방안, 2050 탄소중립 시나리오의 주요 내용을 반영하는 등 정책 흐름에서 공통적인 방향성 수립하였다.

평가영역 설정은 지속가능한 도시계획 이론을 기반으로 관련 선행 연구 및 정책동향 분석을 통해 총 392개의 세부지표, 7개의 평가영역을 도출하였다. 지속가능한 도시계획, 스마트시티, 넷제로시티, 스마트 넷제로시티의 평가지표 도출 및 통합적 비교분석을 위한 체계적 접근방법을 채택하였다. 먼저, 수백 개의 세부 지표에 대한 광범위한 브레인스토밍을 실시하였으며, 이를 통해 도출된 지표들은 다음과 같은 단계적 분석과정을 거쳤다.

첫째, 중복되는 평가지표들를 그룹화하고 일반화된 형태로 변화하였다. 둘째, 변환된 지표들의 위계구조를 재설정하여 대분류와 소분류 간의 관계를 체계적으로 정립하였다. 평가지표의 선정 기준으로는 선행연구에서의 중첩도가 50% 이상이며, 각 지표 분야별 출현 빈도가 산술평균값을 상회하는 항목만을 채택하였다.

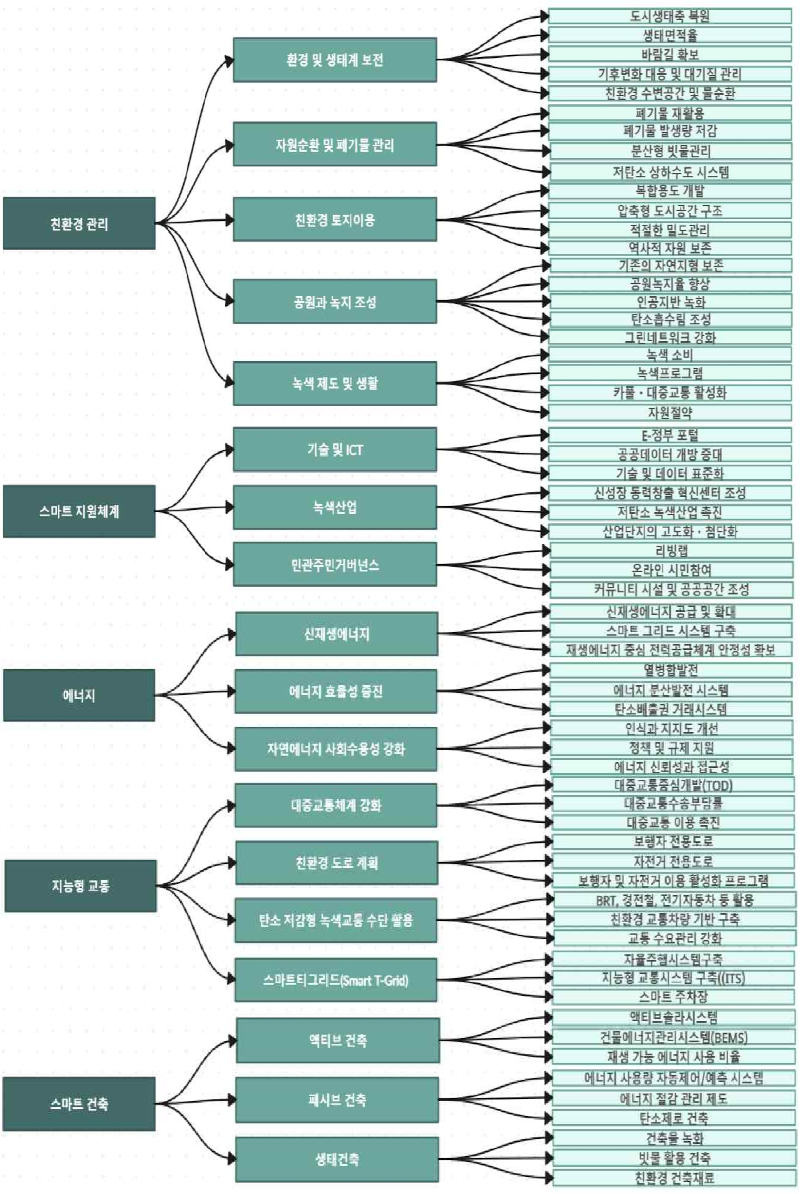

이러한 분석과정을 통해 최종적으로 5개의 핵심 평가영역(친환경 관리, 에너지, 지능형 교통, 스마트 건축, 스마트 지원체계)이 도출되었다. 기존의 개별적 평가체계들을 통합적으로 재구성한 결과물이다.

평가지표 도출 과정에서는 지속가능발전목표(SDGs) 및 COP28 총회의 합의사항 등 국제적 기준을 참고하였다. 또한, 한국의 스마트시티 및 저탄소 정책을 반영하여 각 지표가 정책적 요구와 일치하는지 적합성을 검토하였다.

<그림 3>과 같이 두 차례의 지표 도출 과정을 거쳐서 각 평가영역별로 18개의 상위지표, 61개의 하위지표를 도출하였으며 지표 간 중복성과 적합성을 검토하여 최종 지표체계를 확정하였다.

그 결과, 최종 구축된 스마트 넷제로시티 평가지표 체계는 계층적 위계 구조로 체계화되었으며, <그림 4>에 도식화하여 제시하였다.

이러한 평가지표 체계는 스마트시티의 기술적 요소와 넷제로시티의 환경적 가치를 통합적으로 반영하여, 기후위기 시대에 대응하는 지속가능한 도시 조성을 위한 실효성 있는 평가도구로 활용될 수 있다.

Ⅳ. 중요도 분석

1. Analytic Hierarchy Process(AHP) 분석 설계

본 연구는 최종 구축된 스마트 넷제로시티 평가지표의 상대적 중요도를 파악하기 위해 AHP 설문을 실시하였다.

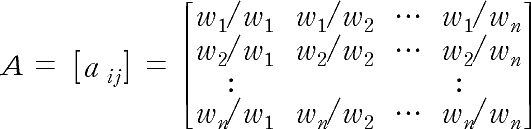

AHP 분석은 다기준 의사결정 문제에서 평가기준들을 계층화하고 쌍대비교를 통해 각 기준의 상대적 중요도를 도출하는 방법이다(T. L. Saaty, 1970).

설문조사는 연구 분야와 관련된 공공기관 관리자, 도시・환경 전문가(학계, 업계) 50명을 대상으로 2024년 3월 19일부터 28일까지 실시하였다. 유효 응답자는 공공분야 25명(50%), 기타(부동산) 11명(22%), 설계(엔지니어링) 10명(20%), 학계(교수) 4명(8%) 순으로 구성되었으며 해당분야 경력 15년 이상이 30명(60%), 10~15년 미만 10명(20%)을 차지했다.

이처럼 다양한 직업적 배경을 가진 전문가 집단의 의견을 반영함으로써 스마트 넷제로시티 평가지표의 적용 가능성을 강화했고, 각 전문가들의 평균 경력은 15년으로, 도시계획 및 관련 분야에서의 풍부한 경험이 연구의 신뢰성을 높이는 중요 요소로 작용하였다.

각 설문지는 AHP 자동분석프로그램(I make it)을 활용하여 실시간으로 응답의 일관성을 검증하였으며, 모든 유효 응답의 비일관성 비율(CR=CI/RI)2)이 0.1 미만으로 나타나 높은 신뢰도를 확보하였다.

평가지표의 계층구조는 3단계로 구성하였다. 제1수준은 5개 평가영역, 제2수준은 18개 상위지표, 제3수준은 61개 하위지표로 설정하여 위계를 구성하였다.

2. AHP 분석 결과

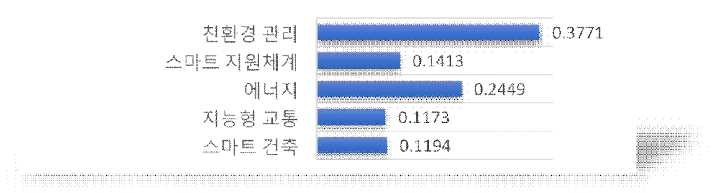

제1수준 평가영역의 중요도 분석 결과, 친환경 관리(37.7%)가 가장 높게 나타났으며, 에너지(24.5%), 스마트 지원체계(14.1%), 스마트 건축(11.9%), 지능형 교통(11.7%) 순으로 나타났다.

제2수준 상위지표들의 중요도를 분석한 결과는 다음과 같다. 친환경 관리에서는 환경 및 생태계 보전(35.2%)가 가장 높게 나타났고, 스마트 지원체계 분야에서는 기술 및 ICT(43.8%)가 매우 중요하다고 인식되었으며, 에너지 분야에서는 신재생에너지(46.2%)가 가장 높은 중요도를, 지능형 교통 분야는 대중교통체계 강화(35.1%)를 가장 중요한 지표로 평가했고, 스마트 건축에서는 에너지 절감 관리에 해당하는 패스브 건축(38.9%), 에너지 생성/자립도에 해당하는 액티브 건축(36.6%)이 비슷하게 1, 2위로 중요하게 평가되었다

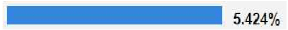

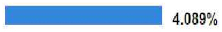

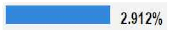

제1수준부터 제3수준까지 가중치를 종합한 결과3), 상위 10개 지표가 다음과 같이 도출되었다. 종합 중요도는 ① 신재생에너지 공급 및 확대, ② 도시생태축 복원, ③ 재생에너지 중심 전력공급체계 안정성 확보, ④ 에너지 분산발전 시스템, ⑤ 기후변화 대응 및 대기질 관리, ⑥ 폐기물 재활용, ⑦ 스마트그리드시스템 구축, ⑧ 열병합발전, ⑨ 폐기물 발생량 저감, ⑩ E-정부 포털 등의 순으로 높게 나타났다. 하지만 ① 스마트 주차장, ② 자전거 전용도로, ③ 카풀・대중교통 활성화, ④ 자율주행시스템 구축, ⑤ 인공지반 녹화, ⑥ 교통수요 관리강화 등은 스마트 넷제로시티의 정도를 평가하는 지표로써 그 영향력이 매우 낮은 것으로 분석되었다.

3. 주요 분석 결과의 해석

본 연구에서 도출된 스마트 넷제로시티의 평가지표 체계는 친환경 관리, 에너지, 지능형 교통, 스마트 건축, 스마트 지원체계의 5대 평가영역으로 구조화되었다. 이는 ICT 및 첨단 기술 활용의 기술적 가치, 신재생에너지와 생태계 보전의 환경적 가치, 지속가능한 환경정의 실현의 사회적 가치, 에너지자립과 자원순환을 강조한 경제적 가치의 융합된 개념으로서의 스마트 넷제로시티를 반영한다. AHP 분석 결과, 신재생에너지 공급 및 확대(5.424%), 도시 생태축 복원(4.089%), 재생에너지 중심 전력공급체계 안정성 확보(3.219%)순으로 높은 중요도가 도출되었다.

첫째, 핵심 평가영역 분석 결과, 친환경 관리와 에너지 영역이 스마트 넷제로시티의 핵심 평가영역으로 도출된 것은 COP28 총회의 핵심 의제였던 ‘에너지 전환을 통한 지구 탄소배출 감소’와 맥을 같이한다. 특히, 친환경 관리 영역에서 환경 및 생태계 보전이 35.2%로 가장 높은 중요도를 보인 것은, 도시의 지속가능성 확보에 있어 자연환경 보전의 중요성을 실증적으로 입증한다. 이는 기존 스마트시티 연구에서 강조되어 온 기술 중심적 접근을 넘어, 환경 가치의 중요성을 부각시킨다는 점에서 의의가 있다.

둘째, 지표별 중요도 분석 결과, 상위 10개 지표 중 에너지 관련 지표가 5개(신재생에너지 공급 및 확대, 재생에너지 중심 전력공급체계 안정성 확보, 에너지 분산발전 시스템, 스마트 그리드 시스템 구축, 열병합 발전)를 차지한 것은 주목할 만하다. 신재생에너지 공급 및 확대가 전체 지표 중 최고 중요도(5.424%)를 보인 것은, 화석연료 중심의 에너지 체계에서 재생에너지 기반으로의 전환 시급성을 시사한다. 이는 2050 탄소중립 시나리오의 주요 정책방향과도 일치하는 결과이다.

셋째, 도시 생태축 복원(4.089%)과 기후변화 대응 및 대기질 관리(2.912%) 등 환경 관련 지표의 높은 중요도는 탄소중립 달성에 있어 배출 감축과 흡수 기능 강화의 균형적 접근이 필요함을 시사한다. 특히 도시 내 녹지공간이 단순한 환경적 어메니티를 넘어 탄소중립의 핵심 수단으로 인식되고 있음을 보여준다. 이는 자연기반해법의 실효성을 입증하는 결과로 해석된다.

넷째, 스마트 그리드 구축(2.675%), E-정부 포털(2.409%) 등 ICT 기술 관련 지표들의 중상위권 중요도는 탄소중립 달성에 있어 스마트 기술의 지원적 역할을 강조한다. 실시간 데이터 기반의 도시 시스템 통합 관리가 탄소중립 목표 달성의 주요 수단으로 확인되었다는 점에서, 향후 스마트 넷제로시티 구현에 있어 기술적 혁신의 방향성을 제시한다.

이러한 분석 결과는 스마트 넷제로시티가 단순한 기술 혁신을 넘어 환경가치와 에너지 전환을 중심으로 한 새로운 도시 패러다임으로 발전해야 함을 시사한다. 특히, 친환경 관리와 에너지 부문의 높은 중요도는 기후위기 시대에 부합하는 지속가능한 도시 조성을 위한 실천적 함의를 제공한다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 전 세계적으로 급증하는 도시화에 따른 기후위기 대응을 위해, 스마트시티의 첨단 기술이 도입된 탄소중립도시인 스마트 넷제로시티의 효과적인 구현을 위한 평가지표 체계를 개발하고자 하였다. 연구결과를 요약하고 정책적 시사점을 제시하면 다음과 같다.

먼저, 지속가능한 성장의 개념에서부터 최근 COP28 합의에 이르기까지 관련 문헌과 정책동향 고찰을 통해 경제, 사회, 환경의 방향성을 구축하였다. 특히 스마트시티 기술요소에 사람과 환경적 가치가 반영된 지표체계 구축을 위해 저탄소 정책요소를 적극적으로 반영하였다. 그 결과 5개의 평가영역(친환경 관리, 스마트 지원체계, 에너지, 지능형 교통, 스마트 건축), 18개의 상위지표, 61개의 하위지표로 구성된 평가체계를 도출하였다.

도출된 지표체계에 대해 도시계획 및 환경 분야 전문가 50명을 대상으로 실시한 AHP 분석 결과, 평가영역에서는 친환경 관리(37.7%)와 에너지(24.5%) 분야가 높은 중요도를 보였다. 종합 중요도 분석에서는 ‘신재생에너지 공급 및 확대’, ‘도시생태축 복원’, ‘재생에너지 중심 전력공급체계 안정성 확보’ 등이 상위를 차지했다. 이는 기후위기 시대의 지속가능한 저탄소 녹색도시 조성이 에너지 전환을 통한 탄소배출 감소를 통해 효과적으로 달성 가능하다는 것을 시사한다.

본 연구의 정책적 함의는 다음과 같다.

첫째, 스마트 넷제로시티의 효과적 구현을 위해서는 물리적 인프라와 제도적 기반이 우선적으로 구축되어야 한다. 핵심 평가영역 중요도 분석 결과, 에너지 영역 내 자연에너지 사회수용성 강화(인식과 지지도 개선 등 3개 지표로 구성)는 22.2%로 가장 낮은 중요도를 보였다. 이는 사회적 측면의 지표가 효과적으로 적용되기 위해서는 물리적 측면의 인프라와 정책이 선행되어야 함을 실증한다.

둘째, 신도시 중심의 시범사업에서 나아가 도시재생사업으로의 확대 적용이 필요하다. 지표별 분석 결과, 상위지표인 친환경 토지이용은 복합용도 개발(31.0%), 적절한 밀도관리(28.3%), 압축형 도시공간 구조(27.0%)가 비등한 중요도를 보인 반면, 역사적 자원 보존은 13.7%로 매우 낮게 평가되었다. 이는 스마트 넷제로시티 추진사업이 주로 신도시 중심의 시범사업의 경향을 보임을 알 수 있었고, 향후 도시재생사업으로의 확대 적용에 대한 인식 제고가 필요함을 시사한다.

셋째, 뉴욕시의 ‘건물 온실가스 총량제’ 사례처럼 실효성 있는 제도 도입이 필요하다. 핵심 평가영역 분석 결과, 스마트 건축 영역 내 에너지 절감을 위한 패시브 건축이 38.9%로 가장 중요하게 평가하였다. 이에 반해 제도적인 움직임은 자발적인 참여를 독려 등 소극적이다. 서울시의 ‘2024년 건물에너지효율화(BRP) 융자지원 사업' 등 중앙정부, 지자체, 공기업 등이 연계하여 예산을 지원하는 인센티브 제공 사례는 10년 전 오래된 뉴욕의 정책과 유사하다.

넷째, 환경, 에너지, 교통, 건축, ICT 등 다양한 산업 분야의 융합과 범부처 차원의 통합 정책 지원이 요구된다. 현재 중앙정부 및 지자체의 개별적이고 단발적인 정책 시행으로 인해 스마트 넷제로시티 조성・관리에 대한 연계성과 지속성이 결여되어 있다. 따라서 민관합동거버넌스 등을 활용한 정책의 지속성 확보가 필요하며, 이를 통해 본 연구에서 도출된 평가지표의 실효성과 현장 적용성이 제고될 것으로 기대된다.

본 연구는 질적 연구의 한계를 보완하기 위해 전문가 설문과 AHP 분석을 실시하였으나, 향후 연구에서는 토픽 모델링 등 빅데이터 분석 기법을 활용하여 지표 도출의 객관성을 높일 필요가 있다. 향후 개별 도시의 특성을 반영한 맞춤형 평가지표 개발과 세계 도시 간 비교 연구 등으로 연구범위를 확장할 필요가 있다.

결론적으로 스마트 넷제로시티를 통한 탄소중립 달성은 단기간, 단일 국가, 부문별로 추진해서는 달성이 불가능한 범지구적 과제이다. 본 연구에서 도출된 평가지표 체계가 기후위기 시대의 지속가능한 도시 구현을 위한 실천적 도구로 활용되기를 기대한다.

Acknowledgments

본 논문은 2024년 인하대학교 석사논문인 ‘스마트 넷제로시티 평가지표 개발 연구’의 일부 내용을 발췌하여 수정 보완하였고, 인하대학교의 지원에 의해 이루어졌음.

Notes

References

- 관계부처 합동, 2022, 『2050 탄소중립 시나리오』, 정부보고서.

- 국토교통부, 한국교통공사, 2023, 『2022 도시계획현황』, 세종: 국토교통부.

- 국토교통부, 2024, 『제4차 스마트도시 종합계획(안)』, 세종: 국토교통부.

- 김유민, 2013, “탄소중립녹색도시 구현을 위한 계획지표 및 평가기준 연구,” 박사학위논문, 한양대학교.

- 대한국토・도시계획학회, 2018, 『도시계획의 이해』, 서울: 보성각.

- 변병설, 2009, “저탄소 에너지절약형 신도시 해외사례 및 조성전략,” 대한국토도시계획학회 정기학술대회 발표자료, 서울: 서울대학교 멀티미디어동(83동) 505호.

- 박종훈, 2020, “한국의 스마트도시 발전을 위한 평가지표에 관한 연구,” 박사학위논문, 인천대학교, 인천.

- 삼정KPMG, 2023, “내일의 도시: 또 한번의 진화를 앞둔 스마트시티,” 연구보고서.

- 신우재, 2019, “스마트도시 인덱스 지표 개발에 관한 연구: 범용성과 적용성 중심으로,” 박사학위논문, 성균관대학교, 서울.

- 이상문, 2012, 『탄소중립도시』, 서울: 조경.

- 이장호, 2011, “지속가능한 도시이론의 계획특성에 관한 연구,” 석사학위논문, 연세대학교, 서울.

- 이재용, 2018, “스마트시티 성과평가체계 구축방안,” 박사학위논문, 한양대학교, 서울.

- 이재용・이미영・이정찬・김익회, 2018,『스마트시티 유형에 따른 전략적 대응방안 연구』, 세종: 국토연구원.

- 이춘희, 2007, “21세기 새로운 도시계획 패러다임에 따른 도시형태 연구,” 박사학위논문, 한양대학교, 서울.

- 장환영・이재용, 2015, “해외 스마트시티 구축동향과 시장 유형화,” 『한국도시지리학회지』, 18(2), pp.55-66.

- 정혜원, 2024, “스마트 넷제로시티 평가지표 개발 연구,” 석사학위논문, 인하대학교, 인천.

- 한상미, 2019, “지속가능한 도시개발 및 관리 평가지표 개발 및 적용에 관한 연구,” 박사학위논문, 한양대학교, 서울.

- 기획예산처, 2001, 『예비타당성조사 수행을 위한 다기준분석 방안 연구(Ⅱ)』, 서울: 기획예산처.

-

Anthopoulos, L., 2017, “Smart utopia VS smart reality: Learning by experience from 10 smart city cases,” Cities, 63, pp.128-148.

[https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.10.005]

-

Bibri, S. E. and Krogsie, 2017, “Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review,” 31, pp.183-212.

[https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.02.016]

-

Bibri, S. E., 2018, “A foundational framework for smart sustainable city development: Theoretical, disciplinary, and discursive dimensions and their synergies,” Sustainable Cities and Society, 38, pp.758-794.

[https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.12.032]

-

Caird, S. P. and S. H. Hallett, 2019, “Towards evaluation design for smart city development,” Journal of Urban Design, 24(2), pp.188-209.

[https://doi.org/10.1080/13574809.2018.1469402]

- Ehrlich, P. R. and A. H. Ehrlich, 1970, Population, Resources, Environment: Issues in Human Ecology, San Francisco: W. H. Freeman & Co.

- European Foundation for the Improvement Living and Working Conditions, 1998, Urban sustainability indicators, Luxembourg: EU.

- Global Platform for Sustainable Cities, World Bank, 2018, Urban Sustainability Framework, 1st ed. Washington, DC: World Bank.

-

Karen C. Seto et al., 2021, “From Low- to Net-Zero Carbon Cities: The Next Global Agenda,” Annual Reviews, 46, pp.377-415.

[https://doi.org/10.1146/annurev-environ-050120-113117]

- Rising, J., 2023, Loss and Damage Today: How climate change is impacting output and capital, Gerald J. Mangone Climate Change Science and Policy Hub Report, University of Delaware.

- Saaty, T. L., 2001, Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, Pittsburgh: RWS Publications.

- UN(Framework Convention on Climate Change), 2017, Urban Environment, Technical paper, Retrieved from https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1308/Urban_Environment_17.pdf, .

- 주덴마크 대한민국 대사관, 2018, “코펜하겐 탄소중립도시 기후계획(KBH2025) 중간평가 결과,” https://overseas.mofa.go.kr/dk-ko/brd/m_7152/view.do?seq=1323876, , [2024.11.22]

- Alternatives Economiques, Le schéma des trois sphéres de René Passet, https://www.alternatives-economiques.fr/schema-trois-spheres-de-rene-passet-0104201368822.html, , [2024.11.22]

- MENA-Forum, 2024, “The world’s first zero-waste, lpw-carbon city is here,” https://mena-forum.com/zero-waste-carbon-city, , [2024.11.22]

- UN, 2018a, “Total Population at Mid-Year by Region, Subregion, Country and Area, 1950-2050(thousands), https://population.un.org/wup/Download, , [2024.11.22]

- UN, 2018b, “Urban Population at Mid-Year by Region, Subregion, Country and Area, 1950-2050(thousands), https://population.un.org/wup/Download, , [2024.11.22]

- UNFCCC유엔기후변화협약, 2023, “UN Climiate Change Conference-United Arab Emirates, https://unfccc.int/cop28, , [2024.11.22]

정혜원: 인하대학교 도시계획학전공 박사과정에 재학 중이며, 인하대학교 정책대학원 부동산학 석사학위를 취득하였다. 현재 환경부 산하 수도권매립지관리공사에 재직 중이며, 관심분야는 기후변화대응과 도시환경정책 등이다. “스마트 넷제로시티 평가지표개발 연구” 논문을 발표했다(hyewon5609@slc.or.kr).

변병설: 미국 University of Pennsylvania에서 도시계획학 박사학위를 취득한 후, 한국 환경연구원의 연구위원과 한국환경정책학회 회장, 환경부 그린시티 평가총괄을 역임하였다. 현재 인하대학교 교수 및 정책대학원 원장, 그리고 대한민국건강도시협의회 학술위원회 위원장을 맡고 있다(byun@inha.ac.kr).