조건부가치측정법(CVM)을 이용한 자원회수시설 지하화 사업의 경제적 가치 추정:노원 자원회수시설을 중심으로

초록

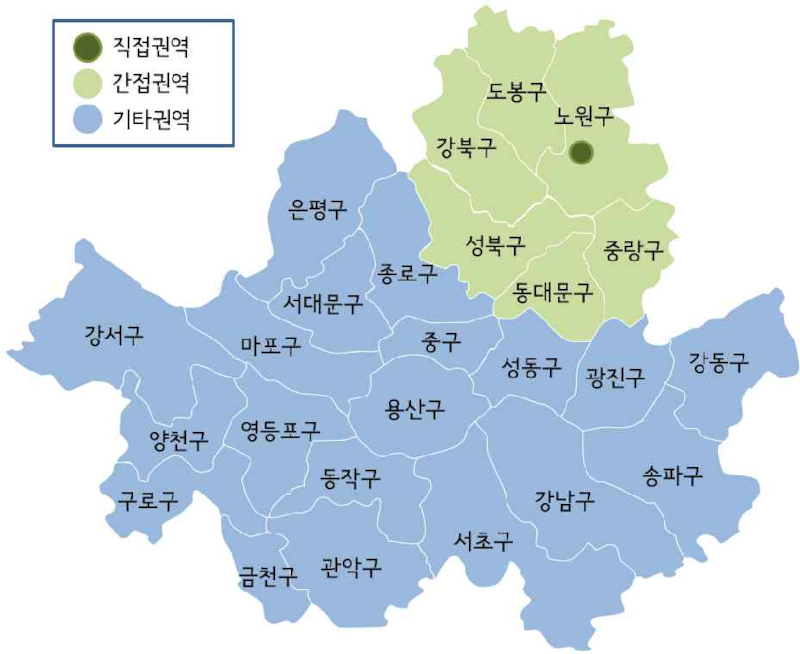

본 연구는 노원 자원회수시설 지하화 사업에 대해 조건부가치측정법(CVM)을 활용하여 경제적 가치를 추정한 사전적(Ex-ante) 연구이다. CVM 설문 대상은 시설과의 거리와 사용 유무를 고려해 직접 권역, 간접 권역, 기타 권역으로 구분하였으며 지불거부자를 제외한 328명의 유효한 표본을 대상으로 분석하였다. 분석 결과, 직접 권역 거주자의 연간 WTP는 2,409원, 간접 권역은 1,822원, 기타 권역은 1,807원으로 나타났으며, 이를 바탕으로 연간 편익을 추정하면 약 7,555백만 원이 된다. 이 편익 추정치는 노원 자원회수시설이 지하화되는 경우 예상되는 편익의 하한치로 볼 수 있으며, 자원회수시설의 지하화 사업의 타당성 검토를 위한 경제성분석의 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract

This study provides an ex-ante analysis estimating the economic value of the underground relocation project of the Nowon Resource Recovery Facility using the Contingent Valuation Method (CVM). Survey respondents were categorized into direct zones, indirect zones, and other zones based on their proximity to the facility and usage patterns. After excluding protest bidders, the analysis was conducted on 328 valid samples. The results revealed that the annual willingness to pay (WTP) of residents in direct zones was KRW 2,409, while those in indirect and other zones were KRW 1,822 and KRW 1,807, respectively. Based on these findings, the project’s estimated annual benefit is approximately KRW 7,555 million. This figure represents the lower bound of the anticipated benefits from the underground relocation of the Nowon Resource Recovery Facility and is expected to serve as foundational data for the project’s economic feasibility analysis.

Keywords:

Undergrounding Resource Recovery Facility, Environmental facility, Contingent Valuation Method (CVM), Double bounded dichotomous choice question키워드:

자원회수시설 지하화, 환경기초시설, 조건부가치측정법, 이중양분선택형 질문법I. 서론

인류가 삶을 통해 만들어내는 생활폐기물이 생산과 소비활동의 결과인 만큼 생활폐기물 처리를 위한 시설의 설치는 필연적인 결과이다.

1978년부터 1993년까지만 해도 서울시는 생활폐기물 처리를 위해 난지도 매립장을 이용했지만, 난지도의 매립 공간이 점차 한계에 이르고 후속 매립지의 확보가 어렵다는 것을 확인하면서 자원회수시설을 권역별로 설치하기 시작했다. 양천 자원회수시설 설치를 시작으로 노원구, 강남구, 마포구에 순차적으로 1개소씩 총 4개의 자원회수시설을 건설하였다(유기영・박용진, 2001).

서울시가 난지도를 생활폐기물 매립지로 선택했던 이유는 서울이 도시화 되던 시기에 서울의 중심지와 난지도 사이의 거리가 어느 정도 떨어져 있었기 때문이었다. 하지만 2024년의 서울시를 포함한 수도권 시가화 지역의 면적은 1990년대 자원회수시설이 건립되던 시기와 비교하면 2배 이상 커진 상태로 도심에서 외곽으로 확장되는 형태를 취하며 시가화 지역의 면적을 넓혀왔다. 시가화 지역의 확장은 토지의 기능적 확대를 가져왔고 하수 및 생활폐기물 등을 안정적으로 처리하기 위해 새롭게 확장되는 지역 위주로 하수처리장, 생활폐기물처리시설 등 비선호 시설을 집중적으로 설치하게 되었다(유기영, 2014). 이러한 환경시설은 누구나 꼭 필요한 시설로써 인식하고 있을지라도 악취와 소음 발생, 유해 오염물질 발생에 대한 우려, 집값 하락과 같은 경제적 손실 등과 같은 이유로 혐오시설로 인식되어 오고 있으며 기존 시설이 설치된 지역의 주민은 물론 꼭 필요한 지역에 신규 설치를 하려고 해도 해당 지역 주민의 반대가 극심하여 신규 설치 또한 쉽지 않다. 실제로 환경시설을 추진하는 과정에서 주민들의 반대로 무산되는 경우도 많이 발생하는데 오민경(2017)은 연구를 통해 주민들의 반대가 극심한 이유로 환경시설과 같은 혐오시설은 시설의 입지와 관련하여 비용과 그에 따른 혜택 간 불균형이 생기는 부정적 외부성을 초래하고, 그 효과는 일정 지역에 국한되기 때문이라고 제시하고 있다.

이에 환경기초시설에 대한 부정적인 인식을 전환 시키고자 지방자치단체에서는 기존 생활폐기물처리시설을 지하화하고 상부에는 공원과 주민 편익 시설 등을 조성하는 지하화 사업을 다수 추진하고 있다(최성원・이재영, 2021). 서울시도 2022년 노후화된 마포구 자원회수시설을 지하화 및 현대화하는 계획을 발표한 바 있다. 하지만 이와 같은 환경시설의 지하화 사업은 폐기물처리시설과 동일한 시설로 묶이다 보니 필수시설로써 경제적 효율성보다는 형평성과 정책적 판단으로 사업이 추진되는 경우가 많아 도시계획이나 정책 결정 과정에서 저평가될 소지가 있다. 또한 자원회수시설 지하화와 같은 사업을 추진하기 위해서는 많은 재정이 투입되지만, 사업의 타당성을 뒷받침할 수 있는 경제적 가치 추정에 관한 연구자료는 드문 실정이다. 환경시설 지하화 사업으로 제공되는 지상 공원과 주민 편익 시설은 시민들에게 휴식 및 여가를 제공하고 경관적 쾌적성 및 주거환경을 개선 시키는 효과가 있지만 이러한 효과는 공공재적 성격을 지니고 있고 시장에서 거래가 이루어지지 않아 정량적 측정이 어렵기 때문이다.

한국개발연구원(KDI)이 수행하는 국가재정 투자사업 예비타당성조사지침(한국개발연구원, 2021)에는 이와 같은 비시장적 재화에 대한 편익을 측정하기 위해 개인의 지불의사에 기초한 조건부가치측정법(Contingent valuation method; CVM)을 적용하도록 하고 있다. 또한 환경부는 2020년 자원순환 정책 대전환 추진계획을 통해 폐기물 발생지 책임(처리) 원칙을 발표하였다. 폐기물이 발생한 지역에서 그 폐기물을 자체 처리토록 함으로써 폐기물의 장거리 이동 처리로 인한 불필요한 사회적 비용 발생과 지역간 갈등을 최소화하겠다는 계획을 원칙으로 수립한 것이다. 이와 같은 정책적 부합성과 기존 설치된 환경시설의 내구연한 등을 종합적으로 고려했을 때 신규 토지의 가용이 어려운 지방자치단체일 경우 기존 환경시설을 지하화하는 사업 대안을 우선순위로 선택할 가능성이 높다.

이에 본 연구는 혐오시설인 노원 자원회수시설을 지하화하고 상부에는 공원과 주민 편익 시설을 조성한다는 가상의 상황을 설정한 후 환경재와 같은 비시장 재화의 편익 추정 방법론인 조건부가치측정법(CVM)을 활용하여 경제적 편익을 추정하고자 한다. 자원회수시설 지하화와 같은 사업을 대상으로 CVM을 적용하여 경제적 가치를 추정한 연구는 다른 재화에 비해 상대적으로 제한적이다. 본 연구는 향후 자원회수시설과 같은 환경시설의 지하화 사업이 다수 계획되어 추진될 것으로 판단되는 가운데 지하화 사업의 경제적 가치를 추정하는 사전적(Ex-ante) 연구라는 데에 그 의의가 있다. 특히 시설 이용 대상을 고려하여 본 사업의 직접 수혜자들이라고 볼 수 있는 직접 권역과 잠재적 수혜자라고 판단되는 간접 권역 그리고 그 외 기타 권역으로 구분한 후 권역별 거주민을 대상으로 자원회수시설의 지하화에 관한 지불의사금액( Willingness to pay; WTP)을 조사하고 이를 바탕으로 경제적 가치인 편익을 추정함으로써 권역에 따른 환경시설의 지하화 조성에 대한 편익 정보를 제공하면서 이와 관련된 시사점을 제공하고자 한다.

Ⅱ. 선행연구 검토

1. 환경시설의 경제적 가치 추정

환경시설의 경제적 가치추정에 관한 연구는 혐오시설로 여겨지는 환경시설이 공동주택가격에 미치는 영향에 대하여 환경시설로부터 거리에 따른 주택 및 토지가격의 변화에 대해서 헤도닉 모형을 활용하여 분석하는 연구가 주를 이루고 있다.

정수연・박헌수(2003)는 노원 자원회수시설을 대상으로 연구한 결과 자원회수시설로부터 100m 이내에 있는 필지의 경우 약 28.9%의 지가 하락 효과가 있음을 확인하였고, 자원회수시설이 인근 토지의 가격에 영향을 미치는 부정적인 외부효과는 반경 1km까지 유효하다고 보았다.

정수연(2004)은 실증분석을 통해 노원 자원회수시설과의 거리가 300m에서 400m로 증가하는 경우 아파트의 가격이 8.4% 상승함을 밝혔다. 즉, 자원회수시설로부터 거리가 1% 증가할 때 아파트의 가격은 0.252% 증가한다고 제시하였다.

손철・신상영(2007)은 노원 자원회수시설 반경 2.1km 이내 436건의 공동주택 가격에 대해 시설과의 거리를 300m 단위로 구분하여 분석한 결과 300m까지의 공동주택가격은 24% 하락하고 300m~600m 구간의 공동주택 가격은 15% 하락하며 600m~900m 구간은 공동주택 가격은 13% 하락하는 것으로 나타나 자원회수시설의 존재로 인해 부동산 거래가격이 하락하고 있음을 제시하고 있다. 즉, 자원회수시설과의 거리가 1% 멀어질 때마다 아파트의 가격은 0.099% 상승하고 부정적인 영향은 자원회수시설로부터 900m 이내라고 보았다.

또한, 임창호・이창무・김정섭・이상영(2002)은 목동 자원회수시설의 확장공사와 관련하여 발생할 수 있는 문제를 분석한 결과 시설을 증설하게 되면 인근 아파트 가격에 미치는 부정적인 영향이 기존 대비 1.5배 증가하고, 자원회수시설의 입지로 인한 부정적인 영향이 미치는 공간적 범위는 2km 이내로 제시하였다.

김병조・정수연(2012)은 울산 온산쓰레기 매립장이 주변 토지 가격에 미치는 영향을 파악하기 위해서 반경 2km 이내 904필지에 대한 표준지 공시지가를 활용하여 분석한 결과 매립장과의 거리가 1% 멀어질수록 토지 가격이 0.063% 상승하는 것으로 나타났다.

선행연구에서 환경시설에 대한 부정적인 효과는 공통으로 나타났다. 그 부정적인 효과는 보통 1km 이내이지만 최대 2km까지 유효했으며 부정적인 효과는 환경시설과의 거리가 가까울수록 크게 나타났다. 그리고 주변 부동산에 미치는 영향은 해당 환경시설의 특성은 물론 해당 시설이 입지 한 지역의 고유한 특성이 반영된 것이기는 하지만 많게는 토지의 경우 자원회수시설로부터 100m 이내에 있는 경우 토지가격의 약 28.9%가 하락하는 효과가 있었으며 공동주택가격은 300m 이내에 있는 경우 24% 하락하는 효과가 있었다. 또한 자원회수시설과의 거리가 1% 증가할 때 아파트의 가격이 많게는 0.252% 증가하는 효과가 있다고 제시하고 있다.

2. 지하화 사업의 경제적 가치 추정

지하화 사업의 경제적 가치를 추정한 연구로는 폐기물처리시설과 화력발전소 그리고 고속도로를 지하화했을 때 발생하는 경제적 가치를 추정하는 연구가 있다.

최성원・이재영(2021)은 경기도 하남시에 위치하여 운영 중이던 폐기물처리시설을 철거한 뒤 소각시설, 하수처리장, 음식물자원화시설을 지하화하고 상부에는 공원 조성을 완료한 하남 유니온파크를 대상으로 폐기물처리시설 지하화에 대한 경제적 가치를 추정하였다. 구체적으로는 사업추진의 시점을 구분하여 경제적 가치를 추정하기 위해 하남 유니온파크 반경 3km 이내 공동주택 대상 주택가격에 대해 헤도닉 가격 접근법을 이용해 분석하였다. 그 결과 폐기물처리시설 지하화 착공 시점에는 주택가격이 1.93% 상승하였고 폐기물 시설 및 지상 공원이 준공되었을 때 즉, 부분 준공 시점에는 주택가격이 0.814% 상승한 것으로 나타났다. 그리고 하남 유니온파크의 모든 건축물이 준공되었을 때, 주택가격은 1.374%~1.654% 상승하는 것으로 나타났다.

김철중・송명규(2011)는 서울시 마포구에 있는 당인리 화력발전소를 대상으로 화력발전소 이전 혹은 지하화 계획 발표에 따른 주택가격 변동으로부터 가치를 헤도닉 가격 모형을 통해 추정하였다. 그 결과 화력발전소가 주변 주택(다세대, 연립주택)의 가격에 미치는 외부효과는 지하화를 추진하는 경우 주택당 약 80백만 원, 이전 하는 경우 약 139백만 원으로 추정되었다.

선행연구에서 환경시설을 지하화하는 경우 인근 주택가격 상승에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타난다. 특히 주택가격의 상승은 지하화 사업의 단계별 시점에 따라 다르게 나타났으며, 환경시설을 다른 장소로 이전하게 되면 주택의 가격에 미치는 부정적인 외부효과를 근원적으로 차단할 수 있다는 결과를 제시하고 있다. 이와 같은 선행연구의 결과는 혐오시설로 인한 재산권 침해와 분쟁이 다양한 형태로 나타나고 있는 상황에서 침해의 범위를 판단하는 기준과 실증적인 근거를 밝힐 수는 없지만 환경시설 지하화 사업의 필요성과 당위성을 지지하는 결과라고 할 수 있다.

그 밖에 엄영숙・김상기(2023)는 환경시설은 아니지만 경인고속도로를 지하화하고 상부에 선형공원을 조성하는 사업에 대해 CVM을 적용하여 편익을 추정하였다. 특히 인천시 주민을 직접 수혜자로 선정하고 일부 수도권 주민을 잠재적 수혜자로 구분하여 분석한 결과 직접 영향권의 지불의사금액은 15,300원, 간접 영향권의 지불의사금액은 6,800원으로 조사되어 직접 영향권의 지불의사금액이 간접 영향권과 비교하여 약 125% 높은 것으로 나타났다. 엄영숙・김상기(2023)의 연구는 해당 지방자치단체 주민들 이외에도 인근지역 거주자들도 잠재적 수혜자들로 상당한 지불의사가 있음이 관찰된 것으로 일반적인 지방재정투자사업과 동일하게 영향권을 해당 지방자치단체 주민으로만 한정하게 되면 상당한 실질적인 수혜자들을 제외시키는 결과를 가져오기 때문에 경제성분석의 결과에도 영향을 미칠 수 있음을 시사하고 있다.

3. 선행연구와의 차별성

본 연구는 다음과 같은 점에서 선행연구와의 차별성이 있다. 자원회수시설 지하화 사업에 대하여 CVM을 적용하여 경제적 가치를 추정한 첫 사례 연구이다. 대다수의 선행연구는 현재 운영 중인 환경시설(자원회수시설, 쓰레기 매립장, 화력발전소 등)을 대상으로 주변 부동산 가격에 미치는 영향을 헤도닉 모형을 통해 분석하였다. 헤도닉 모형은 부동산 가격에 큰 영향을 미치는 변수가 누락 될 가능성과 부동산 가격에 영향을 미치는 여러 환경 변수 사이에 다중공선성(multicollinearity)이 존재하는 등 환경이 갖는 비사용가치를 추정하기 어려운 단점이 존재한다. 반면, 본 연구는 환경과 같이 객관적인 가치를 관찰할 수 있는 시장이 형성되어 있지 않은 대상에 대한 가치추정을 위해 환경시설 지하화가 갖는 존재가치나 유산가치를 포함한 비사용가치를 추정하고자 하였다.

조건부 가치측정법(CVM)은 사람들이 비시장재에 부여하고 있는 가치를 직접적으로 도출해 내는 방법으로 CVM을 이용하여 환경재의 가치를 추정한 연구는 활발하게 수행되었으나 환경시설과 같은 혐오시설을 대상으로 지하화를 추진하는 사업에 대하여 CVM을 적용하여 가치를 추정한 연구는 다른 재화에 비하여 상대적으로 드문 편이다.

또한, 환경시설 지하화 사업은 서울시를 비롯한 지방자치단체에서 향후 계속해서 추진될 것으로 예상되므로, 선제적으로 노원 환경시설 지하화 사업에 대한 서울시민의 지불의사금액을 분석함으로써 서울시민의 선호를 반영할 수 있다는 것에 의의가 있으며 앞으로 계획 중인 환경시설의 지하화 정책의 적정 재정 규모에 대해 고려해 볼 수 있을 것으로 기대한다.

Ⅲ. 연구방법론

1. 이중양분선택형 WTP 모형

노원 자원회수시설 지하화 사업추진으로 인한 주거환경 개선 및 자원회수시설 지상부에 조성되는 공원과 주민 편익 시설에 대해 서울시민들이 느끼는 편익을 추정하기 위해 대표적인 CVM 모형인 Hannemann(1984)의 효용격차모형(Utility difference model)을 사용하였다.

Hanemann(1984)은 WTP를 추정하는데 있어서 소비자의 효용극대화 이론에 근거하여 양분형(Dichotomous choice; DC) 자료로부터 힉스적(Hicksian) 후생 가치를 이끌어 내었다. 응답자들이 자신의 효용함수를 정확하게 파악하고 있다고 가정할 때, 자신에게 주어진 소득(m)과 개인의 사회적 특성(z)에 근거하여 평가 대상 재화의 상태(j)에 대하여 느끼는 효용은 다음과 같은 간접효용함수 u로 표현할 수 있다.

| (1) |

여기서 j=0은 노원 자원회수시설 지하화 사업을 추진하지 않은 경우 즉, 현재와 같은 상태를 의미하며 j=1은 노원 자원회수시설 지하화 사업이 추진되어 상부에 공원과 주민 편익 시설이 공급되는 상태를 의미한다. 하지만 연구자에게는 응답자가 측정 대상 비시장 재화의 상태 변화를 선택 또는 거부하는데 있어 관측이 불가능한 부분이 존재한다. 따라서 간접효용함수는 다음과 같이 관측이 가능한 확정적인 부분 v(j, m; z)과 관측 불가능한 확률적 부분 ϵj로 구성된다.

| (2) |

설문조사 시 본 사업의 재원 조달을 위해 응답자들에게 제시된 세금형태의 제시금액 A를 지불할 의사가 있느냐는 질문에 ‘예’라고 응답하였다면, 그 개인의 효용함수는 u(1, m-A; z) ≥ u(0,m;z)라고 볼 수 있다. 즉, 가처분 소득이 감소하더라도 세금을 지불하여 노원 자원회수시설 지하화 사업이 추진됨으로써 얻는 효용이 지하화 사업이 추진되지 않았을 경우보다 더 큼을 의미한다. 이를 효용격차함수(utility difference function)로 나타내면 식(3)과 같다.

| (3) |

다음으로 첫 번째와 두 번째 질문에 대한 응답을 나타내는 변수를 와 로 정의하면, 한 응답자가 첫 번째 질문에 ‘예’라고 답하고 두 번째 질문에 ‘아니오’라고 답할 확률은 다음과 같이 표현할 수 있다.

| (4) |

또한, 개인의 지불의사금액(WTP)은 다음과 같이 선형함수로 이루어졌다고 가정하면 식(5)와 같이 표현할 수 있다.

| (5) |

여기서 ϵi ~ N(0, σ2)는 정규 분포를 따른다고 가정한다. 이러한 가정하에 4가지 주요 응답 패턴에 대한 확률을 아래와 같이 정의할 수 있다.

(1) 응답 :‘예’그리고‘아니오’인 경우 : Bid1 ≤ WTP < Bid2

| (6) |

(2) 응답 :‘예’그리고‘예’인 경우 : Bid2 ≤ WTP < ∞

| (7) |

(3) 응답 :‘아니오’그리고‘예’인 경우 : Bid2 ≤ WTP < Bid1

| (8) |

(4) 응답 :‘아니오’그리고‘아니오’인 경우 : 0 < WTP < Bid2

| (9) |

여기서 Φ(∙)는 표준정규누적분포함수를 나타낸다. 식(6)~(9)와 같이 나타낸 프로빗 모형에 대한 로그우도함수(log-likelihood function)는 식(10)과 같이 나타낼 수 있다.

| (10) |

여기서 dsni, dssi, dnsi, dnni는 개별 응답자의 해당 경우에 따라 1 또는 0의 값을 갖는 지표 변수(indicator variable)이다. 즉, 특정 개별 응답자는 우도함수의 네 가지 항 중 오직 하나에만 기여하게 된다.

최대우도추정법(Maximum Likelihood Estimator; MLE)을 통해 로그우도함수를 최대화하는 모수 β와 σ를 추정할 수 있으며 지불의사금액(WTP)은 다음 식(11)과 같이 계산할 수 있다(Lopez-Feldman, 2012).

| (11) |

2. CVM 설문조사 설계 및 표본 선정

CVM 설문조사 응답자들의 WTP를 유도하기 위해 가상의 시나리오를 활용하여 가상적인 시장(hypothetical market)을 설정하는 것은 중요한 과정이다. 본 연구는 현재 노원 자원회수시설을 지하화하고 상부에는 공원과 주민 편익 시설을 조성하여 개선된 경관을 즐길 수 있도록 하는 사업을 추진한다면 응답자의 가구는 5년 동안 매년 얼마만큼의 세금을 지불할 수 있는지를 묻도록 설계했다. 또한, 설문 과정에서 응답자들이 구체적으로 노원 자원회수시설 지하화 후 모습을 인지할 수 있도록 사진과 그림으로 나타낸 보기 카드를 제시하였다.

노원 자원회수시설 지하화 사업추진으로 개선되는 주거환경과 상부에 조성되는 공원과 주민 편익 시설을 통한 여가 활동 등의 서비스는 주로 서울시 노원구 주민들이 혜택을 받는 공공재라고 볼 수 있다. 하지만 노원구 이외 지역의 서울시민도 공원과 주민 편익 시설 이용이 가능하다. 또한 혐오시설로 여겨지는 자원회수시설 지하화 사업에 대하여 자신의 선호를 나타낼 수 있지만 그 정도는 노원 자원회수시설로부터의 거리와 해당 시설을 이용하는 자치구에 거주하는 유무에 따라 다르게 나타날 것이라 가정하여 영향권을 구분하였다.

자원회수시설 지하화를 추진 할 경우 재산권에 영향을 미치는 범위를 조사한 결과 1km까지 영향을 미칠 것으로 조사되어 직접 권역은 해당 시설로부터 반경 1km 이내의 가구로 선정하였으며, 간접 권역은 해당 시설을 직접 이용하는 자치구 중 직접 권역의 가구를 제외한 후 적용하고 기타 권역은 서울시 가구 중 직접 권역과 간접 권역을 제외한 가구를 적용하였다. 혐오시설 입지로 인한 부정적인 외부효과를 어떻게 구별할 것인가 대한 구체적인 가이드라인이 없는 상황이지만 앞서 살펴본 선행연구에서 제시한 혐오시설이 공공주택가격에 영향을 미치는 거리가 약 1km(손철・신상영, 2007; 정수연, 2004; 정수연・박헌수, 2003)인 점을 고려하면 직접 권역을 노원 자원회수시설로부터 1km로 선정한 것은 적절한 것으로 판단된다.

본 조사 표본은 총 550명으로 직접 권역인 노원 자원회수시설 정문으로부터 1km 이내 행정동에 200부, 그리고 노원 자원회수시설을 이용하는 자치구(노원, 도봉, 강북, 성북, 동대문, 중랑)를 포함하는 간접 권역에 200부, 직접 권역과 간접 권역을 제외한 서울시 가구에 150부를 배정하였다. 설문조사 대상자는 지불단위가 가구인 것을 고려하여 독자적으로 의사결정을 할 수 있는 만 20세 이상 65세 이하의 세대주 또는 세대주의 배우자를 최종 조사 대상자로 선정하였다.

설문조사는 전문 조사 기관에 의뢰하여 훈련된 면접원들이 대인 면접 방식으로 2023년 12월 15일부터 2024년 1월 15일까지 진행하였다. 조사원은 설문지와 설명 및 보기 카드를 이용해, 계획된 순서에 따라 대면으로 설문조사를 진행하였으며, 조사원들의 개인 성향이 반영되는 것을 최소화하여 일관성 있게 진행될 수 있도록 조사에 참여하는 모든 조사원을 대상으로 설문 내용과 보조 자료의 사용법 등에 관하여 교육하였다.

3. WTP 유도방법 및 제시금액 선정

노원 자원회수시설 지하화 사업은 서울시가 추진하는 지방재정사업으로 가정하였다. 지불수단은 재산세와 같은 강제 수단을 고려하였으나 재산세로 정하게 되는 경우 세금의 부과 대상이 한정되는 등의 한계점이 있어서 일반세금으로 하였으며, 가구당 지불하는 것으로 정하였다.

지불기간은 일반적인 시설물 건설에 소요되는 기간을 감안1)하여 노원 자원회수시설 지하화 사업이 준공된 후 한시적으로 5년 동안 납부하는 것으로 상정하였다. 또한, 조사 대상자가 노원 자원회수시설 지하화 사업으로 향유 하게 될 공공서비스에 대한 지불의사금액을 정확히 제시하기 어려울 것이라는 점을 고려하여, 사전 조사를 통해 선정된 여러 금액 중 첫 번째 금액을 제시하고 “예”라고 응답한 자에게는 후속 질문으로 첫 번째 제시 금액의 2배에 해당하는 금액을 다시 묻고, “아니오”라고 응답한 자에게는 후속 질문에서 첫 제시 금액의 0.5배의 금액을 물어 결과를 얻는 이중양분선택형(Double bounded dichotomous choice; DBDC) 질문방식을 채택하였다. 이중양분선택형(DBDC) 모형은 한 번 질문만 하는 단일양분선택형(Single bounded dichotomous choice; SBDC) 모형에 비해 더 많은 정보를 얻는 동시에, 효율적인 추정량을 얻을 수 있다는 장점이 있어 널리 활용되고 있다(Hanemann, Loomis, and Kanninen, 1991).

이중양분선택형(DBDC) 질문의 초기 제시 금액(bids)은 사전 조사에서 개방형 질문(open-ended question)으로 구해진 지불의사금액의 범위와 빈도를 반영하여, 500원부터 7,000원까지 총 6개 구간을 선정하여 제시하였다. 그리고 추가적인 세금을 지불할 의사가 없다고 응답한 사람들에게는 지불거부(protest bids) 여부를 확인하기 위한 후속 질문을 하여 파악하였다.

Ⅳ. 분석 결과

1. 설문조사 결과

총 표본 550명 중 제시 금액에 대하여‘아니요-아니요’라고 응답한 응답자들 중 222명은 이미 납부한 세금으로 충당되어야 한다거나, 판단을 위한 정보가 부족하다거나 혹은 추가로 납부하는 세금이 명시된 사업을 위해 쓰이지 않을 것 같다는 불신 등의 이유를 근거로 응답하였다. 다시 말하면 이들 그룹은 노원 자원회수시설 지하화 사업추진으로 제공될 공공서비스에 대한 본인의 선호나 지불능력을 반영하여 진술한 것이 아니라, CVM 문항에 응답하기를 저항한(protest bids) 응답자들로 볼 수 있다(Bateman et al., 2002). 따라서 이들 저항응답자 222명을 제외한 328명을 지불의사(WTP)함수 추정을 위한 분석의 표본으로 선정하였다(Mitchell and Carson, 2013).

노원자원회수시설 지하화 사업시행으로 제공될 공공서비스(공원, 주민편익시설, 주거환경 개선 등)에 대해 추가적으로 5년간 세금을 지불할 의사가 있느냐는 설문조사 문항 응답에 대한 분포는 <표 3>과 같다.

전체적으로 첫 번째 제시 금액에 대한 지불의사를 나타낸 응답자는 51.2%였으며, 제시 금액별 응답 분포는 제시 금액이 올라갈수록 지불의사가 있는 응답자의 비중이 줄고 지불의사가 없는 응답자의 비중이 늘어나는 것으로 나타나 전반적으로 응답이 합리적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 그리고 지불 거부자를 제외한 응답자 328명의 기초통계를 살펴보면 다음 <표 4>와 같다. 전체 응답자 중 직접 권역에 해당하는 인원은 143명이며, 간접 권역은 104명, 기타 권역 81명으로 구성된다.

성별 특성은 직접 권역의 경우 남성 57.3%로 여성 42.7%에 비해 높게 나타났으나 간접 권역과 기타 권역은 여성 응답자의 비율이 남성 응답자 대비 더 높게 나타났다. 연령대는 권역별로 비교적 고르게 분포되어 있으며 교육 수준은 대학교 졸업의 비율이 매우 높게 나타났고 소득수준은 100만 원 이상 ~ 500만 원 미만이 전체 응답자의 80% 이상을 차지하는 것으로 조사되었다. 그리고 노원 자원회수시설 지하화 사업이 완료된 후 지상의 공원 또는 주민 편익 시설에 방문할 의사를 질문한 결과 있다고 응답한 비율은 직접 권역(61.5%)이 간접 권역(45.2%)과 기타 권역(39.5%) 보다 높게 나타났다.

<표 5>는 실증분석에 사용된 변수들을 정의하고 표본의 특성을 나타내고 있다. 전체 응답자의 49%가 여성이었으며, 평균 연령은 42.8세, 평균 교육연수는 14.5년, 개인의 월 평균 소득은 322만 원으로 조사되었다. 그리고 노원 자원회수시설 지하화 사업이 완료된 후, 지상공원에 방문하겠다고 응답한 인원이 51%로 나타났다.

2. 프로빗 모형 추정 결과 및 지불의사액(WTP) 추정 결과

노원 자원회수시설 지하화 사업 영향권의 구분에 따라 분석 표본을 직접 영향권과 간접 영향권으로 구분하였으며 분석 결과는 다음 <표 6>에 제시되어 있다. Wald 통계량으로 볼 때, 추정 계수들의 값이 모두 0이라는 귀무가설은 유의수준 1%에서 통계적으로 기각되었다.

모형(1)은 직접 권역의 143명, 모형(2)는 간접 권역의 104명, 모형(3)은 기타 권역 81명의 응답 참여자를 대상으로 각 프로빗 모형을 추정하였다. 모든 모형에서 노원 자원회수시설 지하화 사업이 완료되어 지상부에 공원과 주민 편익 시설이 조성된다면 방문을 하겠다는 사람일수록 1% 유의수준에서 통계적으로 유의하였으며, 본 사업 시나리오에 긍정적으로 응답하는 것을 확인할 수 있다.

모형(1)의 결과를 구체적으로 보면 직접 권역 거주자들 가운데 여성이 남성과 비교하여 지불의사가 높은 것으로 나타났으며 통계적으로 1% 유의수준에서 유의하다. 그리고 개인소득이 높을수록 지불의사가 높은 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 일반적인 환경 이슈에 있어서는 성별의 차이가 발생하지 않으나 지역 환경 이슈에 대해서는 여성이 남성에 비해 더 우려하는 것으로 제시한 Blocke and Eckberg(1989)의 연구의 결과와 우리나라 국민의 환경의식 및 환경행동에 영향을 미치는 주요 인구학적 통계학적 요인으로 성별, 연령, 결혼여부, 가계소득이 유의한 정(+)의 상관성이 있음을 밝힌 안소은・오치옥・윤태경(2021)의 연구 결과를 뒷받침한다.

간접영향권에 해당하는 모형(2)와 기타영향권에 해당하는 모형(3)의 분석 결과를 보면 교육을 받은 연수가 높을수록 지불의사가 높게 나타났다. 교육 수준은 여타의 인구 사회학적 변수에 비해 비교적 일관된 방향성을 나타내는데, 교육 수준이 높은 사람일수록 환경 관련 지식을 접할 기회가 많고 환경에 대한 책임감이 높아 친환경적인 태도를 보이는 것이기 때문으로 판단된다(박재묵・이정림, 2010; Dietz, Fitzgerald, and Shwom, 2005).

WTP 추정 결과는 <표 7>과 같다. 노원 자원회수시설 지하화 사업에 대하여 5년 동안 추가로 가구당 매년 납부하겠다는 지불의사금액(WTP)은 직접 권역은 2,409원, 간접 권역은 1,822원, 기타 권역은 1,807원으로 추정되었으며 추정 결과 모두 유의수준 1%에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

노원 자원회수시설을 실제 이용하는 자치구는 직접 권역과 간접 권역의 주민으로 동일할지라도 WTP에 대해서는 587원의 차이가 발생하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 앞서 살펴본 선행연구의 결과(손철・신상영, 2007; 정수연, 2004; 정수연・박헌수, 2003)를 지지하는 결과이며, 이러한 차이는 혐오시설의 근접에서 거주하는 것에 대하여 부정적인 외부효과가 기인하는 것으로 판단된다.

본 연구를 통해 추정한 WTP를 활용해 노원 자원회수시설 지하화 사업의 편익을 추정하면 다음 <표 8>과 같다. 각 권역에서 추정한 WTP에 권역별 가구의 수를 곱하여 연간 편익을 추정하면 7,555백만 원의 경제적 가치가 있으며, 이를 5년 동안 총 납부세액으로 환산하면 37,776백만 원의 편익이 발생하는 것으로 추정된다.

Ⅴ. 결론 및 시사점

노원 자원회수시설을 비롯한 서울시 자원회수시설은 모두 준공된 지 20년 이상 되어 시설이 노후 한 상태이다. 게다가 자원회수시설 처리용량의 문제로 수도권매립지에서 처리 해오던 생활폐기물도 2026년부터는 직매립이 금지되어 소각시설의 용량 증대와 같은 대안 수립도 시급한 상황이다. 여기에 폐기물이 발생한 지역에서 그 폐기물을 자체 처리토록 함으로써 폐기물의 장거리 이동 처리로 인한 불필요한 사회적 비용 발생과 지역간 갈등을 최소화한다는 게 환경부의 방침도 준수해야 한다.

이러한 상황에서 서울시민의 도시 녹지공간에 대한 수요 증가와 거주 환경에 대한 관심 증가는 서울시 내의 신규 가용용지 제약과 맞물려 자원회수시설과 같은 환경시설 지하화 사업 추진과 같은 사업을 향후 더욱 증가시키는 기제로 작용할 것이라 예상된다. 이에 본 연구는 자원회수시설 지하화 사업을 추진 함에 있어 정책결정자가 사업의 타당성 판단을 내리는 과정에서 기초자료로써 참고할 수 있도록 노원 자원회수시설을 지하화하는 사업을 가상의 상황으로 설정하고 지상에 공원과 주민 편익 시설이 조성되어 주거환경 개선에 따라 주민들이 누리게 될 비시장 재화의 경제적 편익을 CVM을 이용하여 추정하였다.

이 연구는 혐오시설인 자원회수시설을 지하화하고 상부에 조성되는 공원과 주민 편익 시설을 통해 제공하게 될 편익 즉, 지하화 사업에 대하여 경제적 가치를 추정하는 사전적(Ex-ante) 연구라는 점과 환경시설과의 거리와 시설 이용 유무에 따라 구분한 권역을 기준으로 환경시설의 지하화 조성에 대한 편익 정보를 제공한다는 점에서 의의를 갖는다. 즉, 노원 자원회수시설이 노원구 내에 있지만 실제로 시설을 이용하는 자치구는 6개 자치구(노원, 도봉, 강북, 성북, 동대문, 중랑)인 점을 고려하여 시설로부터 1km 이내의 가구에 해당하면 직접 권역, 시설을 이용하는 자치구에 해당하면 간접 권역, 그 밖에 해당하면 기타 권역으로 구분하여 표본설계를 하여 분석하였다. 연구를 위한 자료수집은 대인 면접 방식으로 2023년 12월 15일부터 2024년 1월 15일까지 진행하였으며, 총응답자 550명 중 지불거부자 222명을 제외한 328명의 유효한 표본을 수집하였다. CVM 응답자 중 지불거부자를 제외한 표본 328명 중 168명(51%)은 자원회수시설 지하화를 위해 추가 세금을 지불용의가 있는 것으로 나타났다. 또한 자원회수시설과의 거리가 가까운 직접 권역의 WTP가 연간 2,409원으로 가장 높게 나타났으며, 간접 권역과 기타 권역의 WTP는 1,822원~1,807원의 유사한 수준으로 나타났다. 이를 연간 편익으로 계산하면 7,555백만 원에 이르며, 5년 동안 총 납부세액으로 환산하면 37,776백만 원의 경제적 편익이 있는 것으로 추정된다. 이 수치는 노원 자원회수시설이 지하화되는 경우 예상되는 편익의 하한치로 볼 수 있으며, 자원회수시설의 지하화 사업의 타당성 검토를 위한 경제성 분석의 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다. 즉, 본 연구 결과는 향후 자원회수시설과 같은 환경시설의 지하화 사업을 추진할 때의 경제적 가치 추정과 예산 투입 결정 과정에서 그 가치를 가늠할 수 있는 정보를 제공한다는 점에서 의미가 있다.

이 연구는 앞서 언급한 바와 같이 노원 자원회수시설 지하화 사업으로 발생하는 비시장 재화의 경제적 가치를 화폐가치로 추정하였다는 점에서 의의가 있으나 다음과 같은 한계점 또한 존재한다. 첫째, 해당 사업은 실제 건립이 되지 않은 상황에서 가상적 상황과의 차이로 인한 편의(bias)가 발생할 수 있기 때문에 대면조사 시 유의해야 한다. 둘째, 특정 환경시설을 대상으로 한정하여 조사하였기 때문에 다른 지역에 있는 환경시설의 지하화 사업에 대한 경제적 가치로 확장하기에는 한계가 있다. 셋째, 전체 표본 수를 고려했을 때 간접 영향권의 표본을 150가구로 선정한 것은 개선의 여지가 있다. 기타 권역에 속하지만 강남, 마포, 양천과 같은 경우 자원회수시설이 있는 자치구로서 해당 거주민은 혐오시설로 인식하고 있을 확률이 높아 WTP가 높게 조사되어 편익추정을 과대계상 할 수 있는 문제점을 내포하고 있다. 따라서 이와 같은 모집단을 고려하는 경우 직접・간접・기타 영향권을 어떻게 설정할 것인지에 대한 논의와 문제해결을 위한 노력은 향후 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단된다.

Acknowledgments

본 연구의 자료는 서울연구원에서 2023년 수행한 「서울시 투자심사 경제성 분석 가이드라인 연구(환경)」를 통해 수집한 CVM 설문조사 자료를 활용하였음을 밝힌다.

Notes

References

- 김병조・정수연, 2012, “비선호시설로서의 울산시 온산쓰레기매립장이 주변 토지가격에 미치는 영향에 관한 연구,” 『도시행정학보』, 25(3), pp.161-175.

- 김철중・송명규, 2011, “기피시설이 인근 공동주택(연립, 다세대)에 미치는 외부효과- 당인리 화력발전소를 사례로,“ 『환경영향평가』, 20(5), pp.729-745.

- 박재묵・이정림, 2010, "자원봉사자의 환경주의와 탈물질주의: 태안지역 방제작업에 참여한 자원봉사자의 가치관 분석: 태안지역 방제작업에 참여한 자원봉사자의 가치관 분석,“ 『환경사회학연구 ECO』, 14(2), pp.53-84.

- 손철・신상영, 2007, “자원회수시설이 공동주택가격에 미치는 영향의 공간적 범위에 대한 연구,“ 『부동산학연구』, 13(3), pp.117-127.

- 오민경, 2017, “혐오시설이 부동산 가격에 미치는 영향에 관한 세 가지 에세이,” 박사학위논문, 건국대학교, 서울.

- 유기영・박용진, 2001, “폐기물관리종합체계를 고려한 서울시 생활폐기물 소각시설 수 요평가,“ 『서울도시연구』, 2(1), pp.41-57.

- 유기영, 2014, 『서울시 폐기물의 중장기적 처리방안 연구』, 서울특별시

- 안소은・오치옥・윤태경, 2021, “우리나라 국민의 환경인식, 환경태도, 환경실천 현황 및 구조적 관계성 분석: 국민환경의식조사를 중심으로,“ 『환경정책』, 29(1), pp. 47-75.

- 엄영숙・김상기, 2023, “CVM 을 적용한 경인고속도로 일반화 및 선형공원 조성사업의 편익측정,“ 『자원・ 환경경제연구』, 32(4), pp.239-266.

- 임창호・이창무・김정섭・이상영, 2002, “소각장 운영강도차이가 주변 아파트가격에 미치는 영향,” 『국토계획』, 37(3), pp.255-257.

- 정수연, 2004, “쓰레기소각장이 인근아파트 가격에 미치는 영향에 관한 연구,” 『감정평가연구』, 14(1), pp.81-96.

- 정수연・박헌수, 2003, “혐오시설입지가 토지가격에 미치는 영향에 관한 연구-노원구 쓰레기 소각장을 대상으로” 『부동산학연구』, 9(2), pp.87-98.

- 최성원・이재영, 2021, “헤도닉가격접근법을 활용한 폐기물처리시설 지하화사업의 경제적 가치 추정 연구,“ 『한국도시환경학회지』 21(4), pp.267-275.

- 한국개발연구원, 2012, 『예비타당성조사를 위한 CVM 분석지침 개선 연구』, 세종: 한국개발연구원.

- 한국개발연구원, 2021, 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구』, 세종: 한국개발연구원.

-

Bateman, I.J., Carson, R.T., Day, B., Hanemann, M., Hanley, N., Hett, T., Jones-Lee, M., Loomes, G., Mourato, S., Ozdemiroglu, E., Pearce, D.W., Sugden, R., Swanson, J., 2002, Economic Valuation with Stated Preference Techniques: a Manual, Edward Elgar Publishing.

[https://doi.org/10.4337/9781781009727]

- Blocker, T. J. and Eckberg. D. L, 1989, “Environmental Issues as Women’s Issues: General Concerns and Local Hazards,” Social Science Quarterly, 70(3), pp.586-593.

-

Dietz, T., Fitzgerald, A., and Shwom, R, 2005, “Environmental values,” Annual Review of Environment and Resources, 30, pp.335-372.

[https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144444]

-

Hanemann, W. M. 1984, “Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete responses,” American Journal of Agricultural Economics, Vol. 66, pp.332-341.

[https://doi.org/10.2307/1240800]

-

Hanemann, W. M., J. Loomis, and B. Kanninen, 1991, “Statistical Efficiency of Double-Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation,” American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, pp.1255-1263.

[https://doi.org/10.2307/1242453]

- Lopez-Feldman, Alejandro, 2012, “Introduction to contingent valuation using Stata.” MPRA Paper 41018.

-

Mitchell, Robert Cameron, and Richard T. Carson, 2013, Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Rff press.

[https://doi.org/10.4324/9781315060569]

이승용: 고려대학교 일반대학원 행정학과 박사과정을 수료하였고, 현재 서울연구원 서울공공투자관리센터에 재직 중이다. 공공투자사업 경제성분석과 지방출자・출연 기관 설립 타당성 검토를 수행하고 있으며 공공정책분석 및 편익추정 분야에 관심이 많다(sylee0811@si.re.kr).

김동성: 서울대학교 건설환경공학(교통공학) 박사학위 취득 후 현재 서울연구원 서울공공투자관리센터 연구위원으로 재직 중이며 재정사업 및 민간투자사업 타당성조사 및 관련 연구를 수행하고 있다. 주요 관심 분야는 타당성조사 수요 및 편익추정방법론이다(dskim716@si.re.kr).