순환경제를 위한 폐기물 관리체계 개선방안

초록

근 폐기물 중심의 자원순환은 전생애주기 관리와 산업의 지속가능성을 보장하는데 한계가 있어, 이의 대안으로 순환경제가 도입되었다. 순환경제는 제품에 지속가능한 생산을 위하여 순환되는 공급망을 구축하는 것을 중점으로 한다. 반면에, 현행 폐기물 관리체계는 폐기물의 유효이용과 적정한 처분에 중점을 두고 있어, 폐기물 관리체계도 순환경제에 부합하도록 개선이 필요할 수 있다. 폐기물 관리체계가 순환경제에 대한 부합성을 검토하고, 개선을 위해 필요한 사항을 파악하여야 한다. 따라서 순환경제를 이행하기 위한 원칙과 이를 실현하기 위한 필요한 요소를 조사하고, 현행 폐기물 관리체계가 이를 이행할 수 있는지를 중점적으로 고찰하였으며, 필요한 관리체계와 개선사항을 도출하였다. 분석 결과, 첫째, 최대한 자원으로서 관리되도록 폐기물의 정의를 축소하고, 순환경제원칙 이행을 위한 관리원칙의 개정이 필요하며, 둘째, 폐기물을 자원이자 물질흐름 수준으로 관리하고, 재질, 제품 형태 등 필요한 정보를 제공하기 위하여 분류 코드와 재활용 코드의 세분화가 필요하고, 셋째, 친환경설계가 실효성을 갖을 수 있도록 수리용이성이나 재제조 기반을 평가하여야 하며, 넷째, 생산자 책임을 강화하기 위해 재생원료 사용을 지표로하는 APR 제도의 도입이 필요한 것으로 도출되었다.

Abstract

The recent focus on waste-centered resource circulation reveals limitations in ensuring sustainability across entire lifecycles and industries. This has led to the introduction of the circular economy as an alternative approach that focuses on establishing a supply chain in which products are recirculated for sustainable production. The current waste management system, which emphasizes the efficient use and proper disposal of waste, is in stark contrast to this suggesting a need for alignment with the circular economy. However, this will require examining the two systems’ compatibility and identifying necessary improvements. Therefore, this study investigates the principles of implementing a circular economy and the elements needed for its realization. Focusing on whether the current waste management system can implement these principles, it derives the necessary system improvements. The analysis indicates that first, a revision of the waste management principles is needed to distinguish between waste and products and to encourage recycling. Second, managing waste as a resource at the material flow level and providing detailed classification and recycling codes are essential. Thirdly, the introduction of an advanced producer responsibility (APR) system is necessary, enhancing producer responsibility in the extended producer responsibility (EPR) system.

Keywords:

Resource Circulation, Circular Economy, Waste Management, 10R, Material Flow키워드:

자원순환, 순환경제, 폐기물관리, 물질흐름I. 서론

순환경제란 모든 경제에서 자원 생산 및 소비 모델에서 자원과 제품을 가능한 효율적으로 사용하는 개념이다. 순환경제는 원자재의 소비를 최소화하고 소비의 지속가능성을 높여 자원의 효율성 향상에 도움이 되기 때문에 전 세계적으로 순환경제 체계로의 전환이 이루어지고 있다.

순환경제의 원칙은 폐기물 발생과 유해물질을 통제하고, 제품과 원료를 순환시키는 것이다. 선형경제에서 순환경제로의 전환을 가능하도록 하는 것은 비즈니스 모델이다(김준수 등, 2021). 서비스형 제품, 공유 플랫폼, 제품 수명 연장 모델 등이 순환경제를 촉진하는 다양한 요인으로, 이러한 수단으로서 지속가능한 생산 및 소비 모델인 공유, 임대, 재사용, 수리, 개조 및 재활용 등 10R이 주요 원칙으로 사용되고 있다(E Winquist et al, 2023). 10R은 3개의 전략으로 구분할 수 있으며 효율적 제품생산(Refuse, Rethink, Reduce), 제품이나 부품의 수명연장(Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose), 물질의 유용 활용(Recycle, Recovery)으로 구분된다.

EU에서는 그린뉴딜을 실현하기 위한 순환경제 시행계획이 마련되고, 각종 지침 등이 법제화되는 등 순환경제로의 전환을 위한 정비가 진행되고 있다.1) 소비 전/후 폐기물을 구분하여 재활용 함량을 관리하기 시작했으며, 디지털여권시스템을 통해 전주기 공급망 구축이 트렌드가 되고 있다. 더 이상 순환경제산업이 아니라면 이러한 급변하는 환경규제에 대응하기 어려운 실정이다.

국내에서도 경제나 사회 분야에서 환경적으로 지속가능성을 통합하기 위한 조치가 요구되고, 자원의 낭비가 불가피한 선형경제구조를 탈피해야 하는 등 환경적・경제적 측면에서 순환경제의 필요성이 대두되었다. 이러한 변화에 따라 국내에서도 폐기물 관리시대와 자원순환시대를 거치면서, 「자원순환기본법」이 개정되어 `24년에 「순환경제전환촉진법」이 시행되었다. 이러한 체계의 변화에 따라 순환경제에 순응하기 위하여 폐기물의 관리와 관련된 다양한 연구가 시행되어 왔으나, 폐기물의 발생 억제와 재활용률을 높이는 기존의 정책과 제도를 중점적으로 수행해왔다는 한계가 있다.

선행 연구들을 보면 폐기물의 관리체계 측면에서는 기존 자원순환에서 벗어나, 순환경제에 특화된 관리체계를 요구하고 있다. 송연민과 석종현(2012)는 폐기물의 고부가가치화를 위해 재활용 가능 자원 보유 산업체의 수요조사, 단일 소재별로 분류를 통한 공급체계 구축, 고품질 제품 생산을 위한 체계 구축 등 폐기물 본연의 가치를 관리할 수 있는 방안이 필요함을 주장하였다. 이는 폐기물을 효율적으로 재활용하기 위해서는 제품 수준으로 관리해야함을 시사하고 있다.

이근탁(2019)은 폐기물이 최대한 활용된 후 처분되는 과정에서 순환경제 실현을 위해서는 폐자원에너지 정책이 필요함을 주장하였다. 박상우(2021)는 지속가능한 발전목표를 이행하는 시대에서 일본의 사례를 고찰하여 폐기물 정책의 선진화를 위해서는 법제 주무 부처가 공급자 중심이 아닌 수요자 중심으로 추진되어야 한다고 주장하였다. 이러한 주장은 폐기물 관리의 우선순위에서 에너지화 재활용 또한 고려해야한다는 것을 시사하고 있다.

한민지 등(2021)은 EU 폐기물 기본지침이 순환경제로의 전환에 대한 고려가 목적조항부터 명시되는 등 국내에서도 순환경제 도입에 따른 폐기물 관리체계의 변화가 필요함을 주장하였다. 또한, 임진홍과 장용철(2021)은 순환경제 구축을 위해서는 전 생애주기 기반의 물질 흐름 분석이 필요하며, 재생원료의 사용과 용도, 흐름도 분석 등이 더 세분화되어야 한다고 주장하였다. 이승진 등(2022)는 수리를 통해 제품의 수명을 연장하는 것은 폐기물을 줄이고 궁극적으로 생산에 투입되는 자원을 감소시킬 수 있다는 점에서 수리는 순환경제의 핵심 요소이므로 수리 가능성을 보장하기 위한 수리 표시제도의 필요성을 주장하였다. 채영근(2022)에 따르면 자원순환 개념은 폐기물 발생 억제와 재활용을 촉진하는 활동에 국한되어 있고, 폐기물의 재활용은 종래에 소각과 매립을 내포하므로 순환경제 이념에 반하는 것이므로 순환경제에 특화된 관리체계가 필요하다고 하였다. 이와 같은 연구들은 폐기물의 관리체계가 기존의 재활용 중심에서 순환경제로 전환하기 위한 관리체계의 전반적인 개선이 필요함을 주장하고 있다.

이 처럼 순환경제의 도입의 필요성과 도입 방법론에 대한 다양한 연구가 추진되었다. 그러나 부문적(통계 구축, 에너지 재활용 촉진, 물질흐름관리 등)으로 연구되어 있으며, 개별 연구수준으로 연구의 연속성이 부족하다. 순환경제에서 폐기물의 역할을 이해하기 위해서는 10R을 실현하고 측정할 수 있는 체계가 구상되어야 하나 이러한 부분도 제시되지 못했다. 10R의 개념은 현재 다양한 연구에서도 순환경제를 고려하는데 사용되고 있고, 이러한 10R이 적용되면 경제 시스템의 순환성을 높이고 각 전략에 대한 순환경제로의 전환을 가속화할 수 있다(Morseletto, 2020). 현행 폐기물 관리체계를 순환경제의 실현 도구로서 기능하게 하기 위한 관리체계와 구체적으로 개정해야 하는 사항에 대한 심도 있는 연구가 필요한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 선행연구에서 도출된 내용을 종합적으로 고려하고 순환경제의 원칙을 이행하기 위한 폐기물 관리체계의 개선방안을 제안하고자 하였다. 순환경제에서는 폐기물과 폐기물이 아닌 물질의 관리가 중요하므로 현행 폐기물의 정의와 범위가 적절한지 검토되어야하며, 자원으로서의 물질흐름 수준의 관리를 위해 폐기물과 재활용 방법의 분류체계 세분화 방안을 검토하는 등 실효성있는 개선방안을 제안하고자 하였다.

Ⅱ. 연구방법

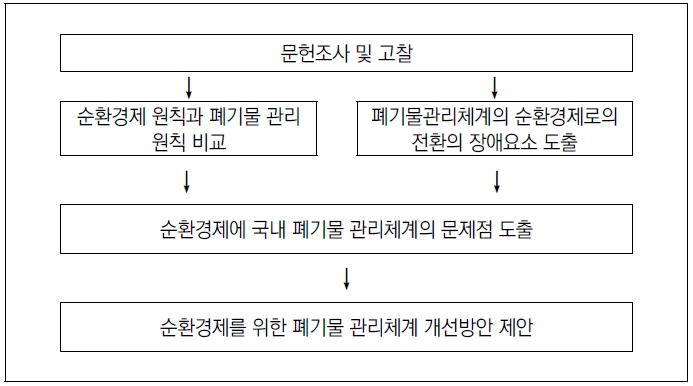

본 연구는 순환경제에 부합하기 위한 폐기물 관리체계의 개선을 목적으로 하며, 문헌조사를 기반으로 한다. 정책적 제언을 목적으로 한 이근탁(2019)은 문헌분석, 비교분석, 사례분석, 전문가 및 이해관계자 인터뷰 등의 방법을 적용하였다. 이는 다양한 분석 기법을 사용하여 심층적인 결론을 도출할 수 있으나, 본 연구는 국내에 아직까지 적용된 바 없는 순환경제 원칙과 국내 기존 연구결과들에 기반한 개선사항 도출이므로 문헌조사 위주로만 시행하였다. 이를 위한 연구방법을 도식화하여 [그림 1]에 나타내었다. 문헌조사는 키워드로 자원순환, 순환경제, 폐기물로 적용하여 검색하고 연구목적인 관리체계 개선에 활용 가능한 문헌만을 사용하였다.

폐기물 관리 현황이 순환경제에 구축에 부합하는지 판단하고, 미흡한 점을 도출하기 위해서 먼저 순환경제에 대한 주요 원칙과 국내 폐기물 관리원칙을 비교하고, 순환경제를 위해서는 폐기물의 관리상 어떤 부분이 문제가 있는지를 식별하기 위한 작업이 필요하다. 순환경제 원칙과 폐기물관리 체계의 장애요소를 도출하기 위하여 선행연구(이일석과 강홍윤, 2016; 이홍균, 2017; 김준수 등, 2021; E Winquist et al, 2023) 등)와 폐기물관리법 내 내용(정의, 통계 관리체계, 관리 기본원칙)을 고찰하여 분석하였다. 이후 폐기물 관리와 관련된 논문(김도완과 배재근, 2020; 채영근, 2022; 민달기, 2011; 김영춘과 강홍윤, 2017; 임진홍과 장용철, 2021) 등)에서 국내 폐기물 관리체계가 순환경제를 저해하는 요소를 도출하였다.

이후 도출된 요소의 개선요소와 국외 순환경제의 주요 요소를 실현할 수 있는 방법을 포함하여 순환경제를 구축하기 위해 현행 폐기물 관리체계에서 개선되어야 할 부분을 제안하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 순환경제 원칙과 폐기물 관리원칙 비교

순환경제 전략과 이를 위한 10R 원칙을 국내 폐기물 관리원칙을 연계하여 <표 1>과 같이 나타내었다. 10R은 효율적 제품생산, 제품 및 부품의 수명연장, 물질의 유효 활용으로 구분된다. 효율적 제품생산은 폐기물의 발생 억제를 위한 생산공정 개선인 친환경 설계를 포함하고, 유통・소비 과정 등에서 폐기물의 발생을 원천적으로 줄이는 것을 의미하므로 Refuse, Rethink, Reduce를 모두 포함하고 있다. 그러나, 국내에서는 발생억제를 모니터링하는 지표는 별도로 관리되고 있지는 않다. 이는 발생억제가 필요한 부문을 도출하거나 관리를 어렵게 하는 요소로 작용할 수 있다.

제품 및 부품의 수명연장을 위한 방법으로 10R에서는 5가지 방법으로 세분화하고 있다. 반면, 국내에서 재사용은 수리와 개조를 모두 포함하는 개념이며, 폐기물 처리 용도의 R-1(원형그대로 재사용)과 R-2(단순 수리・수선, 건조 및 세척하여 재사용)에 해당하는 활동이라고 볼 수 있다. 최근에 도입된 재제조2)는 Refurbish, Remanufacturing과 Repurpose를 모두 포함하는 개념이라고 볼 수 있으며, 재사용을 세분화한 결과로 볼 수 있다. 그러나, 국내 폐기물 관리는 재사용 개념안에 재제조가 포함되어 있어, 재제조 현황 파악이 어려운 상황이며, 재제조에 따른 폐기물 발생억제 및 순환경제에 미치는 영향파악이 어렵다. 재제조는 순환경제에서 매우 중요한 요소이므로 더욱 세분화될 필요성이 있다.

물질의 유용 활용 측면에서 10R에서는 2가지 방법으로 세분화되어 있다. 재활용(Recycle)은 물질을 다른 물질로 이용하는 것이며, 회수(Recovery)는 물질이 갖고 있는 본연의 에너지를 활용하는 것이다. 국내에서는 재활용은 재활용은 Recycle과 Recovery를 포함하는 개념이며, 물질 재활용은 폐기물 처리 용도의 R-3(자원을 회수하거나 제품의 원료를 제조)과 R-4(제품을 제조), R-5(농업 생산에 활용), R-6(토질 개선의 활용), R-7(토양 이용), 에너지 회수는 R-8(에너지 직접회수), R-9(연료로 제조)에 해당되는 활동이라고 볼 수 있다. 따라서, 순환경제 체계에서 폐기물은 10R을 이행할 수 있는 수단 중 하나이며, 제품생산에 안정적인 원료와 에너지로 공급의 기반으로 작용하는 것을 볼 수 있다.

결과적으로 10R에 비해 국내 폐기물 관리는 상대적으로 세부적이지 못한 것을 알 수 있다. 발생억제를 위한 구체적인 원칙과 관리 현황도 없을뿐더러, 재사용도 다양한 방법이 있음에도 불구하고, 단순 직접 재사용(R-1)과 수리・수선후 재사용(R-2)으로만 관리하고 있는 반면, 재활용은 비교적 세분화되어 있다. 이는 발생억제는 폐기물 전단계 이므로 해당 법령에서 관리하기 어려울뿐더러, 재사용도 폐기물인 것과 폐기물이 아닌 것을 구분하기 어렵기 때문이다. 결과적으로 기존의 폐기물 관리는 비교적 관리가 용이한 재활용 측면에 집중되어 있음을 알 수 있다. 따라서, 발생억제을 위한 유형과 폐기물과 폐기물이 아닌 것의 재사용을 구분하고, 관리할 수 있는 체계가 필요하다.

2. 국내 폐기물 관리체계의 순환경제로의 전환의 장애요소

폐기물, 재활용 가능 자원, 부산물, 중간가공폐기물 등 관련 용어의 분류 기준이 명확하지 않아 해당 물질을 재활용 가능 자원인지, 부산물인지, 폐기물로 봐야 하는지 등의 논란도 존재하고 있다(김도완과 배재근, 2020). 채영근(2022)은 순환경제로의 전환은 경제의 근본적인 체질 개선을 통해 달성될 수 있으므로 경제부처를 포함한 범정부차원의 대응이 필요하므로 오히려 최종적으로는 폐기물이라는 개념 자체를 없에는 것을 목표로 해야 한다고 주장하기도 하였다. 따라서 현행 폐기물 정의는 폐기물로 적정하게 관리하기 위한 목적이지만 물질을 최대한 이용하고자 하는 순환경제와는 부합하지 않는 것이며 폐기물의 범위를 줄이고 세분화하여 관리하는 체계가 필요하다.

「폐기물관리법」 시행규칙 [별표 4]에서는 폐기물의 종류별 세부 분류를 제시하고 있다. 이는 과거 한국형 폐기물 계정 작성을 위한 연구를 통해 EU의 폐기물 분류체계를 참조하여 설정된 분류체계이다(강은영, 이동수, 2016). 분류체계를 보면 배출원(생활과 사업장)과 발생량(폐기물 1일 300kg 이상 발생, 건설폐기물 5톤 이상 등), 유해물질 기준으로 분류체계가 구축되어 있다. 처리체계에서는 재활용 유형을 정하고 있으나, 그 방법이 세부적이지는 못한 편이다. 사업장 폐기물, 유해 폐기물 등을 대상으로 조성별로 행정 관리적 관점에 맞추어져 있기 때문이다(민달기, 2011). 이에 따라 폐기물이 어떠한 특성을 갖고, 어떤 업종에서 얼마나 배출하게 되고, 얼마나 실제 자원화가 될 수 있느냐에 대한 통계 구축이 불가한 상황이다(김영춘과 강홍윤, 2017). 순환경제의 효율적인 추진을 위해서는 순환자원의 흐름을 촉진하는 정보 및 물리적인 인프라 구축이 필요하다(임진홍과 장용철, 2021). 따라서, 현행 폐기물 분류 및 처리체계는 물질흐름 수준의 통계관리도 불가능할뿐더러 물질 고유의 가치를 효율적으로 사용하고자 하는 순환경제와 부합하지 않는 것으로 사료된다.

국내 폐기물관리 기본원칙은 「폐기물관리법」 제3조의2에서 정하고 있으며, 크게 6가지로 발생 억제, 오염 예방, 적정 처리, 오염자부담원칙, 국내 처리, 재활용 우선원칙을 정하고 있다. 그러나 이러한 원칙 중 일부 원칙은 순환경제에 부합하지 않아 개선이 필요하다. 먼저 제1항에서는 폐기물의 발생을 억제하고자 하나, 폐기물이 되기 전 단계에 대한 관리가 필요하다. 즉, 부산물이나 스크랩, 중고품 등이 이에 해당할 수 있으며, 이러한 자원들의 순환이용을 장려하기 위해 폐기물과 구분하는 방안이 필요하다(김도완과 배재근, 2020). 제5항에서는 폐기물을 국내에서 처리하고, 국외 수입을 억제하고 있다. 그러나, 원료와 에너지를 전면 수입에 의존하고 있고, 순환경제의 또 다른 시작인 폐기물의 공급을 차단하는 것은 순환경제 전체의 원료 공급에 제한이 발생할 수 있다. 예를 들어, 제품을 수출하면 재생원료로 산업에 재생원료를 공급하더라도 국내의 원자재 부족 현상이 발생할 수 있기 때문이다. 특히, 최근 붉어지고 있는 폐플라스틱 대중소기업 간 물량 문제로 인해 폐플라스틱의 수요가 부족한 상황에서, 수입금지는 순환되어야 할 국내 물량을 감소킬뿐 더러, 에너지 재활용 시장도 침체시킬 수 있어, 에너지 재활용에 한해서는 수입을 허용하는 방안이 고려될 수 있다. 다만, 대기오염물질 배출 관리에 대해서는 엄격해진다는 전제가 필요할 것이다. 마지막 6항은 재활용 우선원칙에서는 폐기물은 소각, 매립 등의 처분을 하기보다는 우선하여 재활용함으로써 자원 생산성의 향상에 이바지하도록 규정하고 있다. 그러나, 폐기물의 단순 재활용만으로는 순환경제에 부합하는 순환이용을 장려하기 어렵다. 수요를 고려하지 않고 재활용하고, 이를 사용하도록 장려하는 방식이 아닌, 수요와 공급에 따른 순환이용을 장려하도록 하여야 한다. 따라서, 순환경제를 위한 폐기물 처리 기본원칙의 재정립이 필요하다.

3. 순환경제 구축을 위한 국내 폐기물 관리체계 개선방안

순환경제형 폐기물 관리를 위해서는 제품의 수명을 연장하고, 기존 처리 중심의 활용 중심이 아닌 산업의 지속 가능한 공급망 역할을 수행하도록 패러다임을 전환 시켜야 한다(Iacovidou et al, 2021). 따라서 재사용을 촉진할 수 있는 폐기물 관리체계와 기존의 재활용 산업이 적정 처리를 목표로, 사후관리의 개념보다는 산업 전방의 자원 공급 기능이 추가되어야 하므로 산업 수준의 관리체계가 필요하다. 먼저 재사용 촉진을 위해서는 폐기물의 정의 개선이 불가피하다. 폐기물의 범위를 최소화하고, 제품이 최대한 손쉽게 재사용되는 구조를 만들어야 한다. 그러나, 폐기물의 정의가 포괄적이기 때문에, 단순히 본인에게 필요하지 아니하다고 하여 폐기물로 관리하던 체계의 개선이 필요하다. 또한, 지속가능한 공급망을 위해서는 현재 처리현황 정도를 파악하는 기준에서 탈피하여 물질 수지 수준으로 통계 작성기준이 필요하다. 폐기물을 원료로 활용하는 산업이 다양함을 고려할 때, 이를 위해서는 폐기물의 종류와 처리 유형의 세분화가 필요할 것이다. 또한, 공급망 기능을 강화하기 위해서는 기존의 EPR 제도의 개선이 필요하다. 현행 EPR 제도는 제품이 폐기물이 되었을 때, 회수와 재활용에만 의무를 두고 있고, 재생원료를 사용하더라도 출고량에서 감면하기 때문에 다시 산업에 유통되도록 유도하는 기능이 미흡하다. 따라서, 기존의 EPR 제도를 개선하여 생산자가 재생원료를 다시 원료로 활용하도록 하여 생산자의 책임을 명확히 이행할 수 있도록 할 필요성이 있다. 이는 EU의 재활용컨텐츠 제도와 유사하므로, 국제적인 추세에도 부합하다고 할 수 있다. 마지막으로 폐기물이 발생하면, 수요에 의한 처리체계 구축이 필요하다. 현행 처리체계는 수요를 고려한다기보다는 재활용해야 한다는 논리에 의하여 재활용 제품을 생산하고 있다. 그러나 자원순환산업에서 수요는 매우 중요한 요인으로 수요를 고려한 재활용이 필요하다(이소라, 2018). 산업의 원료 공급을 1순위로 하고, 재생원료로 수요가 없는 폐기물에 한하여 에너지회수, 그 다음에 재활용 제품을 제조하도록 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

(1) 폐기물의 정의 및 관리 기본원칙 개정

폐기물의 정의를 보다 구체화하고 특성을 반영하는 방향으로 개정하는 것은 순환경제에 긍정적으로 작용할 수 있다. 순환경제의 개념이 정립됨에 따라 더 필요하지 아니하게 되었다고 폐기물로 인식되는 시대가 아니다. 실제로 중고제품이 폐기물인지 아닌지를 결정하는 데 어려움이 있는 것도 사실이다. 반면, 폐목재 등이 폐기물임에도 중고 거래 플랫폼 등을 이용하여 땔감 등으로 거래된다면, 이를 폐기물로 관리해야 하는가, 순환이용을 촉진하는 관점에서 장려해야 하는 것인가에 판단하기 어렵다. 반면, 충분히 재사용될 수 있는 전기・전자제품이라면 이는 제3자에게 인계되어 잔여 수명동안 사용된다면 이는 순환경제에 부합하는 행위이므로 폐기물로 보는 것에 부정적인 것에 해당한다. 따라서 순환경제 체계에 맞추어 제품과 폐기물의 구분을 판단할 수 있는 기준과 새로운 정의가 필요하며, 이를 <표 2>에 나타내었다. 먼저 물질 중 소유자의 의지에 따라 타인에게 양도되거나 버려질 수 있는 물질은 “불용물”에 해당한다고 볼 수 있다. 현행의 폐기물과 같은 의미를 보유하고 있다. 불용물 중 본래의 용도로 활용할 수 있거나, 수리・수선 등의 재사용을 통해 활용할 수 있는 것은 “재사용 가능 자원”으로 구분하는 방안이 필요하다. 「순환경제사회법」에서 중고 소비는 재사용을 통해 제품의 수명을 연장해 순환경제를 촉진할 수 있기 때문이다. 다만, 이에 “재사용 가능 자원”으로 인정할 수 있는 기준과 방안이 필요하며, 관련된 법 제도의 정비가 필요함을 의미한다. 따라서 재사용 가능 자원의 인증이 불가한 물질은 폐기물로 관리되도록 폐기물은 “사람의 생활이나 산업활동에서 사용되었거나 사용되지 아니하고 수거된 물질 또는 물건 중 재사용 가능 자원이 아닌 물질”로 정의하였다. 나머지 순환원료와 순환자원은 기존 법률에 정의에 명시된 사항으로, 제품과 폐기물 단계에 이를 추가하여 기존의 폐기물 관리원칙을 <표 3>와 같이 개선한다면 폐기물의 순환경제형 관리에 기여할 수 있을 것이라 사료된다.

폐기물 관리 기본원칙의 개정을 위해서는 순환경제 실현을 위해 중요한 요소를 충족할 수 있도록 해야 한다. 제1항에서는 상기의 폐기물 정의가 개정된다는 전제에 필요하지 아니하게 된 물질(불용물)을 순환이용이 가능한 순환원료로 활용하여 최대한 폐기물로 전환되는 것을 방지하도록 하여야 한다. 또한, 5항에서는 국내에서 발생한 폐기물을 국내에서 처리하는 것과 수입하는 것에 대해서 권장 및 억제하고 있다. 폐기물을 국내 처리하고 수입을 억제하는 이유는 폐기물 처리로 인한 국제적 문제를 방지하기 위한 것이다. 그러나 순환경제 체계에서는 재생원료 공급이 필요하므로 원활한 공급망을 확보하기 위하여 수출은 최대한 억제하고, 수입은 개방하는 자세가 필요하다. 6항에서는 폐기물을 재활용 우선하도록 하고 있다. 그러나 상위 법령에 해당하는 「순환경제사회법」 제3조제3항 및 제4항에서는 폐기물이 발생할 때는 순환이용을 우선적으로 고려하고, 기술적, 경제적 범위 내에서 최대한 재사용 하고, 에너지를 회수하는 방향으로 기준을 정하고 있다. 이러한 기준은 「순환경제사회법」에서 규정하는 것이나, 수요를 고려하지 않고 있으므로, 이를 추가하여 기존의 폐기물 관리원칙을 다음과 같이 개선한다면 폐기물의 순환경제형 관리에 기여할 수 있을 것이라 사료된다.

(2) 폐기물의 분류 세분화와 처리 유형 제도 개선

폐기물의 분류체계는 순환경제 촉진에 기여할 수 있다. 김철민 등(2013)은 생활폐기물의 코드체계를 “배출유형-조성-품목-순환등급-연계산업”으로 구성하면, 신속・정확한 처리와 통계 파악이 가능한 형태로 함과 동시에 최적화된 자원순환 방식 및 관련 산업과의 연계성을 높임으로써 보다 효율적인 폐기물의 관리가 가능하다고 주장하였다. 일반적으로 관리체계가 세분화될수록 자원순환에 기여할수 있다(오정미, 2023). 그러므로 폐기물의 분류체계와 관련하여 순환경제를 촉진하는 분류 기준을 도입하고, 해당 폐기물 상태에서 유해성에 따른 분류를 통해 폐기물 분류체계를 전면 개정할 필요성이 있다. 따라서 폐기물의 분류체계를 대분류-중분류-소분류-세분류-세세분류의 5단계로 설정하는 것을 제안하고자 한다. 다만, 폐기물의 종류 코드는 통계적 관리 관점에서 어느 정도의 현행 유지가 필요하다. 따라서 대분류는 기존 발생원인 생활, 사업장 등이 아닌 유해성 유무를 의미하도록 하고, 중분류는 업종, 소분류는 폐기물의 종류, 세분류는 세부 폐기물의 종류를 의미하도록 설계한다. 유해성은 해당 폐기물을 관리하는데 있어 안전성을 확보해야하는 수단이므로 분류 기준으로 먼저 고려되어야 한다. 배출원은 발생 폐기물의 기본 특성과 Post-consumer/industrial-waste 여부를 파악하는 주요 인자로 활용된다. 예를 들어, 반도체 산업에서 발생하는 폐수는 현재는 폐수처리오니로만 분류할 수 있어, 어떤 가치가 있는지 파악이 어렵다. 그러나, 반도체 제조업에서 발생 한국산업표준분류를 준용하는 방법도 타당할 것으로 사료된다. 또한, 최근 재활용 컨텐츠(Recycled contents)의 원료물질로 PCW만 인정하고 있으므로 배출원 구분이 필요하다. 세세분류는 자원 관리 관점에서 새로이 도입하는 것으로, 재질을 고려하는 것이다. 재질은 특정 산업에서는 매우 중요한 집계항목이다(김영춘과 강홍윤, 2017). 예를 들어, 플라스틱은 PP, PET 등 재질별 분류가 중요하므로 재질별 발생량 데이터가 필요하며, 배터리는 재생원료 발생량 추정 등을 위해 NCM(니켈, 코발트, 망간), LFP(리튬인산철) 등의 배터리 주요 금속에 대한 데이터가 필요하다. 재활용 산업 또한 처리의 경제성을 확보하기 위하여 사업 물량을 검토하는 단계에서 폐기물에 포함된 재질의 양이 필요하기도 하다. 그러나, 중요 재질의 정보가 무의미한 폐기물의 경우에는 생략하도록 하더라도 문제는 없을 것으로 사료된다.

기존 재활용 유형 외 발생억제 유형도 추가하는 방안이 필요하다. 따라서 용어를 관리 유형으로 변경할 필요성이 있다. 발생억제를 행위에 따른 해당연도와 전년도의 폐기물 발생 원단위 평가를 방식으로 친환경설계 및 원천감량(Refuse, R-0-1), 소비감량(Rethink R-0-2), 폐기물량 감량(Reduce, R-0-3)로 구분하여 관리도 가능할 수 있다. 재사용은 직접재사용 외 수리(Repair, R-2-1), 개조(Refurbish, R-2-2) 등 재사용 방법에 따라 세분화가 필요하다.

또한 기존 재활용 유형을 2단계에서 재활용제품의 유형을 포함하는 3단계로 기존의 재활용 유형을 세분화하는 방안이 필요하다. 예를 들어, 폐수처리오니를 R-3-1의 방식으로 재활용하면 생산되는 제품이 제련용 원료인지, 단순 건조/파쇄 품인지 알 수 없기 없다. 따라서 원료를 수급하고자 하더라도 국내에서 해당 재활용제품을 제조하는 업체가 어딘지, 어떤 제품이 생산되는지 파악하기 어려운 문제가 있다. 제품 생산자로서도 재생원료의 상태에 따라 얼마나 어디서 얼마나 생산되는지 파악이 필요하다. 예를 들어 전기자동차 폐배터리를 재활용하는 경우, 유가금속의 수요는 높으나, 현행 폐기물 재활용 유형으로는 재생한 원료가 NCM인지, LFP인지 파악이 불가하다. 따라서 <표 5>와 같이 개정방안을 제안하고자 한다. R 유형을 세분화함으로써 공급망에서 공급 원료 물량 관리가 가능할 것이다.

(3) 친환경설계의 실효성 제고를 위한 제도 마련

친환경설계는 폐기물이 재사용 및 재활용이 용이하게 되도록 설계하는 것이 주요 목적이다. 그러나, 이를 평가하는 방법이 모호하며, 실제로 생산자가 친환경설계한 제품이 얼마만큼 친환경적으로 사후관리 되는지 모니터링할수 있는 방법도 부재한 상황이다. 특히, 재활용 산업은 폐기물 통계를 통해 관리되고 있는 반면, 재사용 산업은 폐기물로 여겨지기보다는 중고물품의 성격으로 관리되어 관련 통계조차 부재한 상황이다. 이는 생산자에게 설계에 대한 책임만을 부과하는 것이 원인으로 작용한다. 실제로 친환경설계로 인해 재사용이 가능하더라도, 이를 이행할 수 있는 인프라가 부재하면, 유명무실하다고 할 수 있다.3) 따라서 생산자로 하여금 친환경설계를 하되, 이를 의도한데로 이행할 수 있는 수단을 제공하는 여부도 평가함으로써 실효성을 제고하는 제도 마련이 필요하다. 특히, EU에서는 에코디자인 규정을 통해 제품의 수리용이성, 재활용 가능성 등을 평가하고 있다. 이처럼 더 나아가 생산자가 직접 제품의 배출 및 회수 방법 등을 소비자에게 안내하고 있는지, 실제로 회수된 제품이나 폐기물은 적절하게 순환이용 되고 있는지를 모니터링할 수 있도록 하여야 한다.

(4) EPR 제도의 개선

EPR 제도의 책임을 강화하기 위해서는 생산자에게 재활용 의무가 아닌 재생원료 사용 의무를 부여하는 것이 필요하다. 기존의 EPR 제도는 단순히 비용을 내는 것이기 때문에 생산자 중심으로 투명하게 관리할 수 있고, 회수 및 재활용체계를 구축하는 것이 목표이다. 채영근(2022)이 주장한 것처럼 국제적으로도 재활용 원료의 의무사용을 포함하기 사작하였으며 품목이 확대되고 의무율은 높아지는 추세에 있다. 따라서, 생산자 중심으로 관리하는 APR(Advanced Producer Responsibility) 방식으로 적용하는 것이 바람직하다. ARP 제도는 EPR 제도와 다르게 생산자가 생산한 제품의 전주기 관리체계를 만들고, 생산 제품군에서 유래한 재생원료 사용을 의무화하기 때문에 친환경 설계나 순환 이용하도록 유도하는 것에 효과적이다. 이력 관리는 제품의 전 생애 관리에 필요한 것이므로 생산자가 제품을 인식할 수 있는 Product code를 제공하면, 이를 유통, 처리단계에서 활용함으로써 투명한 관리체계가 구축될 수 있도록 하는 것이다. 생산자에게 이력 관리와 재생원료 사용 의무 정도만을 규정하고, 이를 정부에서 모니터링 및 감시할 수 있는 제도로 운영한다면 산업의 자율성을 보장하는 동시에 생산자에게 책임을 부여하는 목표 달성이 모두 가능하다. 다만, 아직은 모든 제품에 이력 관리는 어려운 상황이므로 전 산업에 이력 관리 시스템 구축이 선행되고, 자원순환 산업에서도 불용물이나 폐기물을 인식하여 이력을 입력할 수 있는 시스템 마련이 필요하다.

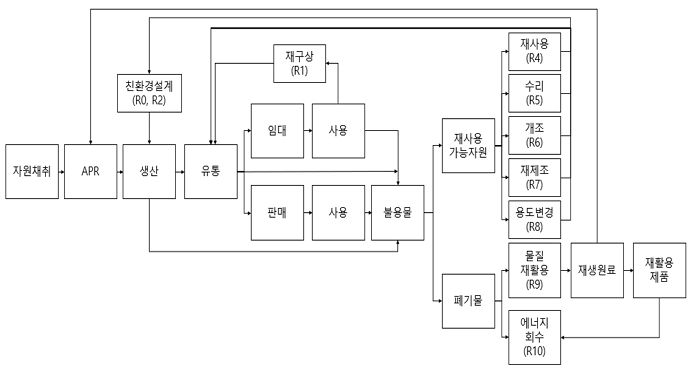

본 연구결과인 개선된 폐기물 관리체계가 적용된 순환경제 모델을 <그림 2>에 나타내었다. 먼저 자원이 채취되면 이를 사용하는 자부터 관리가 시작된다. 기존의 EPR 제도는 생산자가 재활용에만 책임이 있어, 순환경제 구축이 어려웠다. 그러나 본 모델의 생산자는 APR이 적용되어 사용하는 자원의 일부를 재생원료로 이용하여 제품을 생산하는 의무가 부과된다. 이를 통해 재생원료의 안정적인 수요체계가 확보되므로 기본적인 순환체계가 구축될 수 있다.

생산자는 생산하는 제품에 대해에서는 친환경설계를 하여야한다. 생산자가 제품의 재사용, 수리, 개조, 제재조, 용도변경까지 고려하여 설계를 하고, 이를 실현할 수 있는 구체적인 수단(대리점, 용도변경 방법, 키트 등)까지 제공한다. 기존의 순환이용성 평가도 이러한 부분을 일부 반영하고 있는 것에 비해 실현성을 강화되었다. 이를 통해 형식적이던 친환경설계에서 실제 재현 가능한 친환경설계를 제공한다는 점에서 순환경제를 이행할 수 있는 기반이 마련될 수 있다.

생산자는 임대, 판매형식을 적극적으로 활용하여 유통된 것을 직접회수할 수 있는 시스템을 구축하여 자원의 폐기를 줄인다. 더 이상 상품가치가 없어진 불용물 중 재사용이 가능한 자원은 우선순위에 따라 최대한 재사용되도록 하고, 재사용이 불가한 것은 폐기물로 분류된다. 여기서 폐기물은 PCW와 PIW로 분류되어 재활용되며, 물질재활용을 우선시 하되, 물질재활용이 어려운 것은 에너지 회수하는 방식의 관리모델이다.

이러한 관리모델은 물질재활용이 어려운 폐기물은 에너지화 재활용한다는 점에서 기존의 재활용 체계는 유사하지만, 친환경설계와 재사용 부문에서 생산자의 의무를 강화하여 순환경제 실혈을 위한 기본적인 체계를 제공하며, 재활용 체계에서도 폐기물의 분류와 재활용 유형이 세분화됨에 따라 재활용 컨텐츠 규제 대응이 가능한 재생원료와 산업 수요에 맞춰진 정보를 생산하기 때문에 순환경제를 더욱 촉진할 수 있다는 장점을 보유하고 있다.

Ⅳ. 결론

본 연구에서는 순환경제가 도입됨에 따라 폐기물 관리체계의 개선사항을 도출하고자 하였으며, 기존의 정성적인 관점에서 관리체계 개선을 요구하는 논문들과는 다르게 순환경제 원칙을 이행하고, 구체적인 개선방안을 제시하였다는 점에서 차별성이 있다. 순환경제에서 가장 중요한 것은 제품에서 유래한 폐기물을 다시 제품에 활용하도록 하는 것이다. 이를 위해서는 폐기물은 다시 산업에서 사용될 수 있는 원료로 재활용이 가장 우선시되어야 하며, 이를 위해서는 폐기물의 원형 중 활용할 수 있는 부분을 분리 해체하여 다시 이용하거나, 재생원료로서 다시 제품의 원료 물질로 공급하도록 하는 등 폐기물의 공급망 구축이 필요하다. 이러한 체계를 구축하기 위하여 개선사항을 제안하였으며, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

- 1) 순환경제는 제품의 생산과 사후관리에서 관점에서 원칙이 적용되기 때므로 폐기물의 정의를 개정하여 자원과 폐기물의 경계를 명확히 하고, 폐기물의 개념을 축소함으로써 자원이 순환이용 될 수 있는 여건을 마련해야 한다.

- 2) 「폐기물관리법」상 기본원칙에서도 불용자원 단계에서 최대한 활용되도록 하고, 폐기물 수입을 장려하여 순환경제의 공급망을 확보하여야 하며, 폐기물의 처리는 「순환경제사회법」의 기본원칙을 따르도록 개정함으로써 제도의 연계성을 확보하여야 한다.

- 3) 기존 폐기물의 관리는 처리 중심이었으나, 자원으로서 관리하기 위해 폐기물의 고유특성을 파악할 수 있도록 관리 유형을 확대하여 폐기물에 대한 정보를 세분화하고, 처리체계도 세분화하여 세분화된 물질 흐름이 가능하도록 관리체계 개선이 필요하다.

- 4) 친환경설계 제도의 실효성을 높이기 위하여 생산자가 친환경설계를 이행할 수 있도록 인프라나 방법 등을 제공하고 있는 사항도 평가요소로 설정하여 친환경설계된 대로 실제로 순환이용되도록 평가지표의 개선이 필요하다.

- 5) 생산자의 책임을 명확히 하고 감시할 수 있는 APR 제도를 도입함으로써 정보입력과 재생원료 의무사용에 기반한 지속가능한 공급망을 구현할 수 있도록 제도개선이 필요하다.

본 연구는 세부적인 개선방안이 제시되었다는 점에서 실무적, 정책적 측면에서 의의를 갖으며, 국내 최초로 순환경제 구축을 위해 순환경제 원칙인 10R을 반영하고, 현행 관리체계의 문제점을 제시했다는 점에서 학술적 의의가 있다. 다만, 아직까지 순환경제를 데이터가 부족하여 개별 폐기물 및 재활용 방법별로 적용해보지 못하고, 기본방향 수준에서 개선방안을 제안하는데 한계가 있다. 향후, 본 연구를 기반으로 국내에 10R에 기반한 순환경제체계 구축과 평가를 위한 다양한 연구가 필요하며, 주요 품목을 대상으로 분류체계와 재활용 방법 세분화를 적용하여 물질수지 기반의 관리를 위한 연구가 진행되어 본 논문의 실효성을 증명하기 위한 연구가 필요하다.

References

- 강은영・이동수, 2016, “한국형 폐기물계정(Waste Account) 작성을 위한 기초. 연구”. 통계개발원 2016년 하반기 연구보고서 제Ⅱ권, 163-187.

- 김도완・배재근, 2020, “국내 폐기물 관련 용어의 정의 및 범위의 개선방안.” 「環境政策」 28.3: 41-64.

- 김영춘・강홍윤, 2017, “국내 사용 후 화학촉매제품의 재자원화 현황 및 향후 방향.” 「資源 리싸이클링」 26.3: 3-16.

- 김준수・전연수・전정혁・조재영, 2021, “선형경제에서 순환경제로의 전환.” 「資源 리싸이클링」 30.3: 3-17.

- 김철민・이희건・김태용, 2013, “자원순환 촉진을 위한 생활계 폐기물 코드체계 연구.” 한국폐기물자원순환학회 학술대회 2013.2: 222-222.

- 문진영・박영석・나승권・이성희・김은미, 2021, “국제사회의 순환경제 확산과 한국의 과제”, 대외경제정책연구원 연구보고서 21-08, 4면

- 박상우, 2021, “SDGs시대의 폐기물 정책 : 일본의 순환경제 정책 동향.” 「한국폐기물자원순환학회지」 38.1: 1-11.

- 송연민・석종혁, 2021, “지속가능한 순환경제실현 및 폐기물 감량을 위한 인천시 재활용가능자원의 고부가가치화 방안.” 「한국폐기물자원순환학회지」 38.1: 12-19.

- 양희원・정성문・이정동, 2012, “지식기반 사회회계행렬 작성 방안 연구.” 「生産性論集」 26.3: 257-285.

- 이근탁, 2019, “순환경제 실현을 위한 폐자원에너지 정책에 관한 연구.” 국내박사학위논문 부경대학교.

- 이소라, 2018, “재활용산업 활성화를 위한 지원 방안의 영향분석.” 「환경정책」 26. 2: 167 - 190

- 이승진・송혜진・김재영・임종천, 2022, “소비자의 수리할 권리에 관한 연구.” 정책연구보고서: 1-157.

- 이일석・강홍윤, 2016, “자원순환사회 형성을 위한 “자원순환기본법”이 나아가야 할 방향“. J. of Korean Inst. of Resources RecyclingVol. 25.6: 82-91

- 이홍균, 2017, ”「자원순환기본법」의 평가와 향후 과제“. 환경법연구학회 39.1: 73 - 100

- 임진홍・장용철, 2021, “순환경제를 위한 PET병 물질흐름분석과 재활용에 따른 온실가스 감축량 산정 연구.” 「한국폐기물자원순환학회지」 38.4: 294-302.

- 오정미, 2023, ”패션산업의 자원순환경제 촉진을 위한 폐의류ᆞ폐섬유 분류체계 분석“ Journal of the Korean Society of Costume 73.4: 1-15

- 채영근, 2022, “선형경제에서 순환경제로 전환을 위한 입법론.” 「法學硏究」 25.1: 105-140.

- 채영근, 2023, “「순환경제사회 전환 촉진법」 제정의 의의와 전망.” 「法學硏究」 26.3: 223-258.

- 한민지・최고봉・김민철, 2021, “유럽연합의 탈탄소사회를 위한 입법패키지 2021(Fit for 55 Package).” ,서울: 국가녹색기술연구소.

-

Iacovidou, Eleni; Hahladakis, John N.; Purnell, Phil, 2021, “A systems thinking approach to understanding the challenges of achieving the circular economy”. Environmental Science and Pollution Research. 28 (19): 24785–24806.

[https://doi.org/10.1007/s11356-020-11725-9]

-

Piero Morseletto, 2020, “Targets for a circular economy.” Resources, Conservation and Recycling, 153: 104553

[https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104553]

- Winquist, Erika, et al, 2023, “R-strategies in circular economy: Textile, battery, and agri-food value chains.”

박성민: 환경공학 박사과정이며, 폐기물 정책에 관심이 있다(ktsmpark@naver.com).

김다빈: 환경공학 석사과정이며, 폐기물 관리와 통계 활용에 관심이 있다(rlaekqls34@naver.com).

배재근: 동경공업대학교 공학박사이며 서울과학기술대학교 환경공학과 교수로 폐기물 분야 발전을 위한 왕성한 활동 및 후학을 양성 중이다(phae@seoultech.ac.kr).

김도완: 폐기물계의 풍운아, 고수가 되고픈 연구자(dowan2050@nate.com).