숙의접근법을 적용한 생태계 문화서비스 가치평가 시범 연구: 우포늪을 중심으로

초록

이 연구는 생태계 문화서비스 가치평가법의 방향성을 고찰하고자 수행된 시범 연구로, 우포늪 관광객, 주민, 해설사 총 15명을 대상으로 숙의워크숍을 진행하였다. 워크숍은 가치평가 설문 응답(3회), 문화서비스 구성 유형과 우선순위 도출을 위한 마인드맵 활동, 면접조사를 포함하도록 설계했고, 이 과정에서 수집된 양적・질적 자료를 분석에 활용하였다. 우포늪의 문화서비스의 유형과 중요도, 워크숍 전후 응답율 및 지불의사액(WTP)을 비교한 결과는 다음과 같다. 첫째, 우포늪의 문화서비스 유형은 7가지였으며, 경관・심미가 중요도 1순위로 집계되었고 교육, 장소성, 문화유산, 사회적 관계, 영감, 관광・휴양 순으로 나타났다. 둘째, 워크숍 전후 응답을 비교한 결과 6개의 문화서비스 선택질문 중 평균 2.2개의 응답이 변경되었으며, 지불의사액도 향상된 것으로 나타났다. 셋째, 인터뷰 분석 결과, 숙의 과정은 참여자를 다양한 관점에 노출시키며 자연환경의 가치에 대한 새로운 지식을 습득하게 해 응답을 변화시키는 것으로 나타났다. 이는 숙의를 적용한 가치평가가 참여자의 선호를 명확히 하며, 환경재 가치평가에 있어 공공성을 더욱 고려하게 하는 데 효과적인 방법이 될 수 있음을 의미한다.

Abstract

In order to examine an enhanced method for valuing cultural ecosystem services(CES), we conducted a deliberative workshop within Upo Wetlands, engaging a diverse cohort of 15 tourists, residents, and interpreters. The workshop included three rounds of survey responses to valuation questions, mind mapping exercises to identify the types and priorities of CES, and individual and group interviews to gather both quantitative and qualitative data. The participants’ responses to the CES, preference, and valuation questions were compared using the pre-and post-workshop questionnaires. The study results are as follows: First, there are seven different types of CES, and landscape and aesthetics are the most important, followed by education, sense of place, cultural heritage, social connections, inspiration, and tourism and recreation. Second, the pre-and post-workshop comparisons showed an average of 2.2 alterations to participants’ choices among the six paired choice sets given in the questionnaires. Third, follow-up participant interviews indicated how the deliberative process exposed them to different perspectives and provided an opportunity to gain new insight into the values of ecosystem services, which ultimately led to changes in their valuation responses. The participants stated that the deliberative process helps them consider socially better options, implying that the deliberative approach can be effective in the valuation of ecosystem services.

Keywords:

Deliberative Approach, Deliberative Valuation Method(DMV), Cultural Ecosystem Services, Upo Wetlands키워드:

숙의접근법, 숙의적 화폐가치평가(DMV), 생태계 문화서비스, 우포늪I. 서론

생태계서비스(ecosystem services)란 자연환경의 유지가 인간에게 주는 모든 혜택과 편익이라고 정의되며, 문화서비스(cultural ecosystem services)는 인간이 생태계에서 얻는 비물질적 혜택을 의미한다. 문화서비스의 대표적인 예로는 자연에서 얻는 영감, 휴양, 심미적 경험 등을 들 수 있다(MA, 2005). 생태계 문화서비스(이하, 문화서비스)의 유형 구분은 연구 목적에 따라 차이가 있으나, 가장 많이 연구되는 유형은 관광・휴양, 경관・심미, 영적・종교적, 교육, 문화유산이다(Milcu et al., 2013; Gould et al., 2019).

문화서비스의 가치를 평가하는 선행연구에서는 이러한 분류를 연구에 맞게 활용하여 특정 생태계의 문화서비스 가치를 추정하고 있다. 생태계 문화서비스는 개인의 경험에 기반하는 것이기에 주관적, 무형적이며, 시장에서 거래되지 않는 특성을 갖는다. 따라서 문화서비스는 현시선호법이나 진술선호법을 통해 주로 평가되었다(Urama and Hodge, 2006; Lawson, 2013; Kenter et al, 2016). 특히 가상적 상황을 바탕으로 개인의 선호를 반영하여 화폐적 가치를 도출할 수 있는 진술선호법이 주로 활용되고 있다.

진술선호법과 같은 설문을 활용한 가치평가는 생태계서비스의 가치를 쉽게 비교할 수 있다는 편리함이 있지만, 가치에 대한 협소한 접근과 다양성 부족 등의 문제로 비판받아 왔다(Lliso et al., 2020; Spash, 2007). 그리고 생태계의 가치를 평가할 때 좀 더 주민 참여적이고, 상호작용적인 연구 접근법을 통해 가치의 다양성을 고려할 필요가 있다는 의견이 90년대 후반부터 대두되기 시작하였다. 이에 해외에선 환경 관련 의사결정에 시민의 참여를 높이기 위해 다양한 방법이 시도되었고, 통합적 평가 방법의 하나인 숙의접근법 역시 대안으로 제시되었다.

숙의(deliberation)는 개인의 인지-반영 과정(Betsch, 2011) 및 공동의 관점을 확립하려는 그룹의 사회적 상호작용 과정 등 광범위한 정의를 갖는다. 하지만 일반적으로 생태계 가치평가와 관련된 연구에서 숙의는 참여자의 선호와 가치의 도출 절차를 강화하는 것을 목표로 하는 단체적 활동과 그 과정을 지칭한다(Spash, 2007; Zografos and Howarth, 2010; Lo, 2013; Kenter, 2016). 가치평가 과정에서 이루어진 숙의는 다른 이해관계를 가진 참여자 간 의견 교류의 장을 제공하여, 선호를 더욱 분명하게 형성할 수 있도록 돕는 방법이 될 수 있기 때문이다. 이에 Spash(2007)는 경제적 가치평가와 숙의 과정을 결합한 접근법을 ‘숙의적 화폐가치 평가(Deliberative Monetary Valuation, 이하 DMV)’라고 구체화했다.

주어진 정보를 바탕으로 빠른 정보처리 후 선택해야 하는 설문지 기반 진술선호법과 달리, DMV는 참여자들에게 충분한 시간과 정보를 제공하며, 경제적 가치를 생산한다는 명시적인 목표가 있다는 차이점이 있어 다른 형태의 환경적 의사결정과 구분된다. 이러한 DMV의 특성은 복잡한 생태계서비스에 대한 참여자의 이해를 높일 수 있으며, 더 유효한 가치평가 결과를 확보할 수 있다(Díaz et al., 2015; Pascual et al., 2017; Chan et al., 2018). 이러한 강점과 필요성에도 불구하고 최근까지 이를 적용한 실증적 연구는 국내외 모두 드문 실정이다.

이 연구는 경상남도 창녕군 우포늪의 문화서비스 측정에 숙의적 접근 방법(DMV)을 적용하여 시범 워크숍을 진행하였다. 그리고 숙의 워크숍 전과 후 참여자의 인식 및 가치평가 설문 응답을 비교해 변화 여부를 확인하고자 했다. 워크숍은 문화서비스 유형과 우선순위 등을 도출하는 마인드맵 활동과 그룹 토의 등을 포함하여 설계되었다. 참여자는 주민, 관광객, 해설사로 총 15명으로 구성되었으며, 활동 종료 후 참여자 면접조사를 실행하였다. 이와 같은 과정을 통해 이 연구는 진술선호법의 한계를 보완할 수 있는 숙의접근법의 가능성을 실증적으로 확인하고자 했으며, 더욱 향상된 환경자원의 문화서비스 가치평가의 방향성을 도출하고자 했다.

Ⅱ. 선행연구

1. 진술선호법 기반 가치평가법의 한계와 숙의접근법 연구 동향

생태계서비스의 경제적 가치평가는 비사장재화추정법 중 가상의 상황에 대한 개인의 응답에 기반하여 화폐적 가치를 도출할 수 있는 진술선호법을 통해 주로 평가되어왔다(Urama and Hodge, 2006; Lawson 2013; Kenter et al, 2016). 그러나 생태계서비스의 경제적 가치평가를 위해 진술선호법을 적용할 때 나타나는 한계가 지적됐는데, 이를 요약하자면 다음과 같다.

첫째, 가상의 시나리오에 기반한 진술선호법의 문항이 복잡한 경우 신뢰할 만한 결과가 나타나지 않을 가능성이 있다(Lang et al., 2012). 둘째, 응답자들이 익숙하지 않은 환경재에 대한 선호가 뚜렷하게 형성되지 않았을 가능성이 크다(Tversky and Kahneman, 1974). 왜냐하면 응답자가 설문 내용(생태계, 화폐 단위 등)을 이해할 시간을 충분히 제공하지 않는 경우가 많기 때문이다(Shapansky et al., 2008; Bateman et al., 2008; Tversky and Kahneman, 1974). 셋째, 윤리적 측면에서 진술선호법은 개인의 필요를 기반으로 재화(또는 서비스)의 가치에 응답하기 때문에, 공익적 측면보다는 주관적인 선호를 중심으로 가치를 도출할 가능성이 크다. 환경재와 같은 공공재의 가치는 사회에 유익한 방향으로 평가될 필요성이 있으므로(Sagoff, 1988; Niemeyer, 2004; Dietz et al., 2009) 문제가 된다고 할 수 있다.

한편, 앞서 언급한 바와 같이 숙의적 화폐가치 평가(DMV)는 참여자에게 충분한 시간과 정보를 제공하여, 자신의 선호도를 명확하게 형성할 수 있도록 돕는다. 그리고 기존 진술선호법에서는 드러나지 않았던 다양한 가치들을 논의할 수 있으며, 참여자들이 생태계서비스를 폭넓게 고려할 수 있도록 한다. 그런데도 관련 연구는 드물다고 할 수 있는데, DMV 관련 연구로 Bunse et al.(2015), Lliso et al.(2020), Vargas et al.(2017)의 연구 정도를 들 수 있다. 언급한 연구의 주요 내용을 요약하자면 다음과 같다.

먼저 Bunse et al.(2015)는 DMV 접근법이 가치평가에 어떻게 활용되고 있는지 동향을 조사했다. DMV 관련 29개의 논문을 살펴본 후 저자는 DMV가 선택실험과 배심원을 조합한 가치평가 워크숍에 적용되거나, 집단 토론, 포커스그룹, 참여형 워크숍 등의 방법을 기반으로 진행되었다고 요약했다. 종합적으로 이 연구에서는 DMV가 생태계서비스의 경제적 가치를 향상시키고, 기존 진술선호법의 단점을 보완할 수 있다고 언급했다. 하지만 집단 토론 과정에서 이해관계자 그룹 내 권력의 차이가 양극화로 이어질 수 있으므로 적절한 워크숍 과정 설계가 필요하다고 지적하였다.

Lliso et al.(2020)는 생태계서비스지불제 도입과 관련하여 콜롬비아 원주민을 대상으로 선택실험법을 결합한 숙의적 화폐가치 평가를 적용하였다. 연구 결과, 숙의 후 실시된 2라운드의 선택실험법 응답에서 참여자의 선택 시간이 빨라졌으며, 선택포기(opt-out)의 비율이 2/3로 감소했다고 밝혔다. 이와 같은 결과를 바탕으로, 해당 연구에서는 숙의 과정이 참여자의 향상된 선호 체계를 개발하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조하였다.

한편, Vargas et al.(2017)은 콜롬비아의 열대 건조림 보존을 위한 지불의사액(Willingness To Pay, WTP)를 도출하는 DMV 워크숍을 진행하였다. 연구 결과, 숙의 워크숍에서 개인의 WTP가 그룹 평균 WTP와 차이가 클수록 참여자는 지불의사액을 변경할 확률이 높은 것으로 나타났다. 교육 수준이 높고, 소득이 높으며, 여성일수록 그룹 평균 WTP에 가깝게 변경할 가능성이 큰 것으로 확인되었다. 반면 그룹의 지불의사액은 낮은 금액으로 합의되는 경향이 있고, 그룹에서 높은 지위를 가진 참여자는 평균적으로 다른 참여자보다 참여율이 높다는 점이 확인되었다.

한편, 지금까지 진행된 DMV 연구의 경우, 개인의 선호를 더욱 명확히 하는 방법을 개발하는 것에 초점이 맞춰져 왔다. 즉, 선호 형성을 유도하고 향상하는 수단 중 하나로 이용됐으며(Bunse et al., 2015; Lo and Spash, 2012), 가치 형성 과정에 관한 구체적인 사안들은 살펴보지는 않았다. 하지만 우포늪의 문화서비스 가치평가를 위한 숙의 워크숍 설계를 위해선 가치 형성 프로세스가 어떻게 구성되는지 이해할 필요가 있다.

2. 숙의 가치 형성 모델(Deliberative Value Formation)

생태계 가치평가에 숙의접근법을 적용한 연구를 진행한 Kenter et al.(2016)은 숙의 과정에서 가치 형성을 이끌 수 있는 중요한 메커니즘으로 사회적 학습을 언급했다. Kenter et al.(2016)은 사회적 학습 개념이 숙의 과정을 통해 가치가 어떻게 형성되고 공유되는지 설명하는 데 도움이 된다고 강조하며 관련 연구를 예시로 들었다(Ison et al., 2013; Reed et al., 2010; Rodela, 2012).

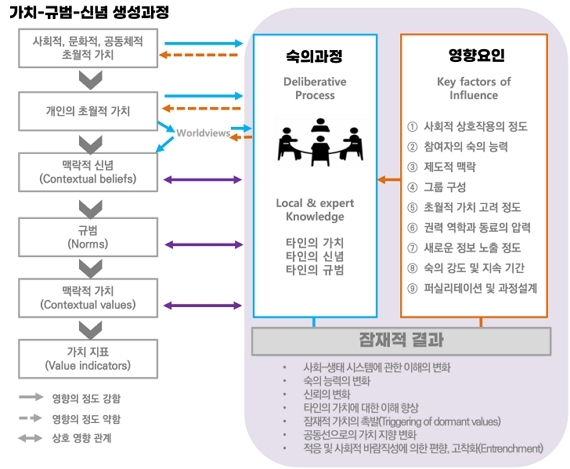

이를 통해 Kenter et al.(2016)이 중요하다고 강조하는 부분은 숙의와 사회적 학습 모두 참여자의 상호작용을 전제로 하며, 이는 기존 연구 방식으로 접근하기 어려운 생태계의 가치를 도출하는 데 도움을 줄 수 있다는 것이다. 이와 더불어 숙의 과정이 어떻게 사람들의 가치, 신념, 규범을 변화시키는지 설명하기 위해 Kenter et al.(2016)은 숙의 가치 형성(Deliberative Value Formation, DVF) 모델을 다음 <그림 1>과 같이 제시하였다.

위 그림에 제시된 Kenter et al.(2016)의 모델은 개인의 가치, 규범, 신념 생성 과정에서의 위계와 숙의과정 및 영향요인에 대한 이론적 템플릿을 제공한다. <그림 1>에서 화살표는 영향 방향을 나타내며, 선의 모양은 영향의 정도를 의미한다. 예를 들어 세계관과 초월적 가치는 숙의 과정에 영향을 미치지만, 단기간의 숙의 참여로 쉽게 변화하지 않는다(Schwartz and Bilsky, 1987).

한편, 맥락적 신념, 규범, 맥락적 가치 등은 타인의 신념, 규범, 가치 등을 인식하고 상호작용하는 숙의 과정을 통해 상대적으로 변화할 가능성이 크다. 그리고 Kenter et al.(2016)은 숙의 과정과 개인의 신념, 규범, 가치에 영향을 미치는 핵심 요인을 9개로 구분해 제시했다. 이에 대해 조금 더 설명하면 다음과 같다.

먼저 ① 숙의 참여자 간 사회적 상호작용의 정도에 따라 가치, 신념, 규범에 영향을 미치는 정도가 달라질 수 있다. 그리고 ② 참여자의 숙의 능력도 변화와 가치 형성에 영향을 미치는 주요한 요인이다. 숙의 능력은 교육 수준, 사회적 경제적 배경, 이전 경험과 사회적 지위에 영향을 받을 가능성이 크다. 하지만 이러한 영향의 정도는 숙의 과정의 설계와 얼마나 참여자들을 적극적으로 지원할 수 있는지에 달려있기도 하다.

③ 제도적 맥락도 영향요인 중 하나이다. 가치평가의 결과는 방법, 질문, 가치와 옵션이 프레임화되는 방식 등 의사결정 맥락의 안팎에 있는 이슈와 정책, 원하는 참여 수준, 제시된 정보 및 지식에 의해 영향을 받기 때문이다. 더불어 ④ 누가 숙의에 참여했는지 그룹 구성 역시 숙의 과정과 가치 형성에 영향을 미칠 수 있다. 참여자의 그룹이 사회적 배경, 이해관계 및 지식수준에서 이질적인지 아니면, 지배적인 이해관계가 있는지, 그리고 표현되지 않은 목소리 또는 부족한 목소리가 있는지에 따라 형성된 가치가 다를 수 있다는 것이다. 이는 다시 ⑤ 참가자의 초월적 가치와 관점의 다양성에 영향을 미칠 수 있다.

⑥ 참여자 사이 권력 역학과 압력은 의사소통 이유 이외의 다른 요인(예: 정치적, 경제적, 사회적 지위, 관련 지식, 특권 등)에 기초하여 형성되며, 이 역시 숙의 과정에 영향을 미칠 수 있다. 또한 교육이나 다른 참여자의 발언을 통해 얻게 되는 ⑦ 새로운 정보에 대한 노출도 참여자의 변화를 불러올 수 있으며, 제공된 새로운 정보가 기존의 신념과 초월적 그리고 맥락적 가치를 중재할 때 참여자의 이해를 변화시킬 가능성이 크다.

⑧ 숙의 과정의 강도 및 지속 기간도 가치에 영향을 미치는 요인인데, 해당 연구에선 장기간에 걸쳐 보다 집중적인 숙의 과정의 반복이 일회성 프로세스보다 더 완전하고 영구적인 가치 형성으로 이어질 가능성이 크다고 언급했다. 한편으로 ⑨ 퍼실리테이션 및 과정 설계는 다른 각 요인의 작동 방식에 큰 영향을 미치는 '메타 팩터'로 간주된다. 적절히 설계된 숙의 워크숍과 퍼실리테이션 기법은 참가자들이 배우고, 잠재적인 가치를 도출하고, 포괄적 접근을 가능하게 하고, 그룹 내 권력의 균형을 잡을 수 있도록 돕는다. 반면, 약한 퍼실리테이션과 잘못된 과정 설계는 일부 참여자를 배제, 압박 또는 조작할 수 있고 참여자의 신뢰도를 떨어뜨리고, 편향 정보를 제공하며 참여자 간 충돌을 증가시킬 수 있다.

살펴본 바와 같이 DVF 모델에서 가치 형성에 영향을 미치는 주요 요인은 숙의 과정에서 문제가 되는 결과가 발생할 것인지 혹은 긍정적인 결과가 나타날 것인지를 결정하는 요소라고 할 수 있다. 더불어 Kenter et al. (2016)은 이러한 요인이 따로따로 작용하는 것이 아니라 상호 작용한다고 언급했다. 예를 들어, 권력의 역학과 다른 요인 간에는 많은 상호작용이 있으며, 참여자의 숙의 능력은 특히 그룹 내에서 발생하는 권력에 영향을 받을 가능성이 크다. 즉 퍼실리테이션 및 과정 설계가 중요하다는 것이다.

따라서 이 연구에서는 언급한 영향요인을 고려하여 워크숍 참여자를 우포늪 인근 주민 4명, 우포늪 관광객 5명, 우포늪 해설사 6명으로 구성하였다. 그리고 활발한 상호작용과 효율적인 퍼실리테이션을 위해 인구통계학적 특성을 고려해 각 5명씩으로 구성된 세 그룹으로 워크숍을 진행하였다. 이밖에 숙의 가치 형성 모델을 고려하여 설계한 워크숍과 연구방법에 대한 자세한 설명은 다음 장에 이어진다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상지 및 연구 참여자

이 연구의 대상지는 우리나라의 대표적인 습지보호지역인 경상남도 창녕군 우포늪이다. 우포늪은 국내 최대의 자연 내륙습지이며, 1998년 3월 람사르습지 지정, 1999년 8월에는 습지보호지역으로 지정되었다. 이 습지 주변으로는 크고 작은 규모의 습지들이 형성되어 있으며, 보존 상태가 매우 양호하여 철새들의 중간 기착지이자 먹이 섭취 장소로 기능하고 있다. 2019년 기준, 우포늪 방문객은 약 94만 명, 우포늪 생태체험장 방문객은 약 13만 명으로 해마다 많은 관광객이 찾아오는 자연 관광명소이다(김남희・오치옥・안소은, 2023).

한편 이 연구에서 진행한(2021.10.02) 숙의 워크숍 참여자는 총 15명으로, 우포늪 인근 주민 4명(26.7%), 우포늪 관광객 5명(33.3%), 우포늪 해설사 6명(40%)으로 구성되었다. 모집 경로를 설명하면 다음과 같다. 본 연구에서는 Vargas et al.(2017)의 연구설계를 적용하여 워크숍 진행 전인 2021년 9월 한 달간 우포늪 입구에서 방문객을 대상으로 우포늪의 가치를 추정하기 위한 설문을 수집하였다.1) 해당 설문지에 연구진은 숙의 워크숍 일정과 프로그램 안내를 삽입하였고, 참석 의향을 밝힌 응답자 중 인구통계학적 특성과 워크숍 장소와의 접근성을 고려하여 섭외를 진행하였다.

연구설계 단계에선 Vargas et al.(2017)의 연구와 마찬가지로 50가구를 목표로 설정했으나, 코로나-19 감염예방 수칙과 사회적 거리두기 지침에 따라 15명으로 참여자를 축소했다. 반면 서로 다른 의견교환이 활발히 이루어지도록 주민, 관광객, 해설사의 비율을 맞추기 위해 눈덩이 표집(Snowball sampling)을 적용했다. 최종적으로 모집된 참여자의 간략한 정보 및 환경에 관한 생각(환경관)을 나타내는 키워드는 다음 <표 1>과 같다.

전체 워크숍 참석자 15명 중 여성은 7명(46.7%), 남성 8명(53.3%)으로 남성이 1명 많았다. 연령, 학력, 그리고 소득의 경우 전체 참석자 중 10명이 응답하였으며, 연령은 60대(5명, 50.0%), 학력은 대졸(5명, 50.0%), 소득은 월평균 400-500만 원대(3명, 30.0%)가 가장 많았다. 숙의워크숍은 15명의 참여자를 5명씩 A조(해설사 2, 관광객 2, 주민 1), B조(해설사 2, 관광객 2, 주민 1인, C조(해설사 2, 관광객 1, 주민 2) 세 그룹으로 진행하였으며, 참여자의 인구통계학적 특성은 그룹 구성에 참고자료로 활용하였다.

2. 숙의워크숍의 설계와 진행 절차

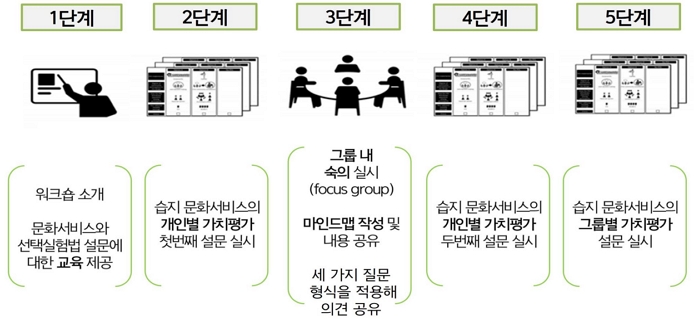

이 연구에서 워크숍은 5단계를 거쳐 수행되었다. 워크숍 도입부에서 연구자는 참여자 전원에게 습지보호지역과 문화서비스의 기본적 내용을 설명하고, 선택실험법 설문에 대한 간략한 교육을 제공하였다(1단계). 이후 워크숍 참여자는 선택실험법 설문을 통해 습지보호지역의 문화서비스 가치평가를 개인별로 수행하였다(2단계).

다음으로 워크숍 참여자는 각 5명으로 구성된 그룹 내 토의와 마인드맵 작성 등을 통해 본인과 타인의 관점, 가치 등을 배우고 비교하여 자신의 선호 체계를 공고히 하는 숙의 과정을 거치도록 했다(3단계). 이후 워크숍에선 문화서비스 가치평가를 개인별로 재수행했고(4단계), 마지막으로 그룹별로 통일된 문화서비스 가치를 도출하기 위해 그룹 설문 과정을 거쳤다(5단계). 전체 절차를 요약하면 <그림 2>와 같다.

한편, 숙의워크숍에서 진행한 마인드맵(mind map)은 1971년 영국의 심리학자 토니부잔(Tony Buzan)에 의하여 창시되었다. 마인드맵은 이미지와 키워드(keyword), 색과 부호 등을 사용하여 그려낸 개념도를 통해 하나의 생각을 다른 생각으로 연계하고, 의미를 연결하도록 하여 생각을 확산하고 이를 시각적으로 구현하는 도구라고 할 수 있다.

이러한 마인드맵 활동을 워크숍에 적용할 때의 장점은 다음과 같다. 첫째, 생각을 시각적인 형태로 인식함으로써 비판적인 검토를 가능하게 하고, 새로운 부분을 쉽게 첨가할 수 있도록 돕는다. 둘째, 중요 개념(문화서비스 유형)을 중심으로 세부적인 내용의 관계를 쉽게 파악할 수 있게 하며 기억과 회상을 용이하게 한다. 셋째, 마인드맵을 작성하는 과정에서 참여자는 브레인스토밍하여 생각을 확장하는 데 도움을 준다(한철우, 2006; 이선숙・김혜경, 2015 재인용). 넷째, 상대적으로 높은 연령대의 워크숍 참여자의 흥미와 집중력을 유지할 수 있도록 한다.

따라서 문화서비스의 유형 도출에 마인드맵 활동을 적용한다면, 보다 구체적이면서 다채로운 문화서비스에 대한 인식과 구성 유형을 도출할 수 있을 것으로 판단하여 워크숍에 적용하였다. 개인별로 작성된 15개의 마인드맵은 워크숍 후 타이핑 과정을 거쳤으며 우포늪의 장소별로, 참여자의 문화서비스 관련 경험과 유형을 구분해 자료화했다. 이후 우포늪에 방문한 관광객, 주민, 해설사가 경험한 문화서비스를 구체화하는 데 이용하였다. 지면의 한계상 최종적으로 자료화한 경관・심미 마인드맵을 예시로 들면 다음 <그림 3>과 같다.

3. 숙의워크숍 질문 구성 및 분석

이 연구에서는 질적 인터뷰 방법으로 제시되는(박동숙, 2009) 그랜드투어형 질문(Grand-tour questions), 구조적 질문(Structural question), 그리고 타인들의 의견 제시형 질문(Posing emergent idea questions)을 적용하여 워크숍을 진행했다. 먼저, 그랜드투어형 질문은 참여자가 자신이 하는 일에 대한 소개, 특정 작업이 진행되는 전반적 과정 등 자신이 잘 알고 있고, 늘 하는 일에 대한 총론 격의 설명을 할 수 있도록 묻는 질문 형식이다. 그랜드투어형 질문을 통해 참여자에게 인상적이었던 사건에 대해 회상하고 이야기를 풀어 놓을 기회를 제공할 수 있으며, 워크숍 초기에 있을 수 있는 긴장감을 해소할 수 있다.

구조적 질문은 그랜드투어형 질문 후 실시하는 게 좋다고 추천되며, 참여자의 인식이 어떻게 구조화되어 있는지를 묻는 질문 형태이다. 그랜드투어형에 비해 응답자가 가진 생각을 정리하고 유형화하는 작업 등을 가능하게 한다는 특징이 있다. 마지막으로 타인의 의견 제시형 질문의 경우, 참여자의 의견을 묻기 위해 특정 이유에 대한 일반적 견해를 제시하거나, 다른 사람의 의견을 요약하며 이에 대해 어떻게 생각하는지, 동의, 반대의 경우 왜 그런지 등을 물어보는 방식이다. 이러한 방식은 생각의 차이를 인식하고 다른 사람의 관점을 경험할 기회를 제공할 수 있다. 언급한 유형의 질문별로 워크숍에 적용한 예시는 다음과 같다.

<표 2>의 유형별 질문에 기반해 세 그룹별로 일관성 있는 진행을 위해 스크립트를 작성하고 시간 단위별 활동을 제한하여 워크숍을 진행하였다. 약 2시간 동안 진행된 숙의워크숍에선 조별로, 녹취 사실을 알린 뒤 동의를 얻은 후 녹음을 했고 이를 전사하여 질적 분석 자료로 이용했다. 분석 과정에서는 녹취록에 포함된 모든 진술에서 문화서비스 유형과 관련되는 57개의 진술문을 먼저 도출했다. 이후 3인의 평정자가 각각 문화서비스 유형에 기반하여 진술문을 코딩한 후 타이핑한 마인드맵과 종합하여 선행연구에서 도출한 문화서비스 유형별로 구분하는 과정을 거쳤다. 이 밖에 참여자 간 대화, 개인별 참여 정도, 개인 인터뷰 결과와 Kenter et al. (2016)가 제시한 숙의과정의 잠재적 결과[<그림 1> 참고]를 종합하여, 숙의워크숍 참여자의 변화 양상을 도출하였다.

4. 습지 문화서비스 가치평가 설문 구성 및 분석2)

이 연구에서는 습지보호지역의 문화서비스 가치평가를 위해 선택실험법을 이용했으며, 진행 절차는 다음과 같다. 먼저, 습지보호지역의 문화서비스 속성을 도출하기 위해 선행연구를 참고하여 설계하였다(Hidasi-Neto et al., 2019; Saino et al., 2011; Sekercioglu, Schneider, Fay and Loarie, 2008). 이후 전문가 자문과 연구대상지의 특성을 참고하여 최종적으로 6개 속성과 지불수단 1개 속성을 도출하였다. 이때, 각 속성은 2~5개의 단계 수준을 가지고 있다. 도출된 속성 및 수준을 바탕으로 36개의 선택집합을 구성한 후, 다시 통계학적 기법인 블록 디자인(Blocking design)을 통해 각기 다른 6개의 버전으로 나누었다. 결과적으로 한 응답자당 6개의 선택집합에 대해 응답하도록 설문을 구성하였다. 설문지에는 각 속성의 뜻과 기대효과를 제시하고, 이해를 돕기 위한 그림을 삽입하였으며, 설문에 사용한 속성과 수준은 <표 3>과 같다.

습지 관광 활동 구역은 습지 산책로 및 자전거길의 전체 구역 중 방문객의 활동이 가능한 범위를 의미하며, 수준은 100% 이용 가능, 전체의 60%만 이용 가능, 전체의 30%만 이용 가능으로 구성하였다.

습지 산책로 환경은 습지 산책로의 개발 및 관리의 정도를 의미하며, 수준은 좋음(산책로가 잘 개발됨, 노약자의 이동이 매우 편리함, 산책로에 쓰레기가 거의 보이지 않음), 보통(산책로가 약간 개발됨, 노약자의 이동이 대체로 편리함, 산책로에 쓰레기가 약간 보임), 나쁨(산책로가 덜 개발됨, 노약자의 이동이 편리하지 않음, 산책로에 쓰레기가 많이 보임)으로 구성하였다.

생물종다양성은 습지의 일정 면적 내에 서식하는 동식물의 종류를 의미하며, 수준은 100%(감소 없음), 40% 감소, 70% 감소로 구성하였다. 생태교육 종류는 습지 방문객이 누릴 수 있는 교육의 종류를 의미하며, 수준은 간접+직접경험을 통한 교육 제공(해설프로그램, 관람형 시설 + 직접 관찰 및 참여 교육)과 간접경험을 통한 교육 제공(해설프로그램, 관람형 시설 등)으로 구성하였다.

습지 주변 구조물은 습지와 그 주변에 존재하는 인공 구조물의 종류를 의미하며, 수준은 탁 트인 경관, 송전탑이 작게 보이는 경관, 송전탑과 높은 건물이 작게 보이는 경관으로 구성하였다.

철새 개체 수는 조망지점에서 관찰할 수 있는 철새의 수를 의미하며, 수준은 100%(감소 없음), 40% 감소, 70% 감소로 구성하였다. 습지 보호기금은 습지 방문을 통한 다양한 혜택을 관리하기 위한 “습지 관리기금”에 가구당 1년에 1번 지불하는 금액을 의미하며, 1,000원부터 10,000원까지 5개 수준으로 구성하였다.

숙의 워크숍 전과 후에 응답한 지불의사액의 변화는 다음과 같이 살펴볼 수 있다. 선택실험법 데이터 분석을 위해 혼합로짓모형(mixed logit model)을 사용하였으며, STATA 17.0의 mixlogit을 이용해 분석했다. 개별 응답자의 한계지불의사액(marginal willingness to pay, MWTP)의 경우, k번째 평가 대상 속성의 파라미터 추정치(βk)와 화폐속성의 파라미터 추정치(βμ)가 가지는 비율 WTP = -βk/βμ로 계산할 수 있다.

지불의사액 변화를 분석하기 위해서는 숙의워크숍에서 수행한 세 차례의 설문조사와(2021.10.02) 숙의워크숍을 진행하기 전에 우포늪 방문객으로서 참여한 현장 설문조사(2021.09.01.~09.31)를 모두 포함하였다. 이 중 현장 설문조사와 숙의 워크숍 시 그룹 활동 이전에 수행한 첫 번째 설문조사를 워크숍 전의 응답으로, 그룹 활동 이후에 수행한 두 차례의 설문조사를 워크숍 후의 응답으로 간주하여 각각 자료분석을 실시하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 우포늪의 문화서비스 유형 도출 및 설문 응답 변화율

워크숍 참여자가 작성한 마인드맵에 기반해 우포늪이 제공하는 문화서비스 유형을 도출한 결과, 총 7개의 문화서비스(관광・휴양, 경관・심미, 교육, 문화유산, 영감, 장소성, 사회적 관계)가 도출되었다[표 4 참조]. 그리고 참여자가 부여한 순위별로 점수를 산정한 결과, 경관・심미 서비스의 점수가 가장 높게 나타났으며, 교육, 장소성, 문화유산, 사회적 관계, 영감, 관광/휴양 순이었다.

응답자 유형별로 언급한 문화서비스의 중도요 순위를 살펴보면 관광객은 사회적 관계, 경관・심미, 관광・휴양 및 문화유산 순으로 나타났으며, 주민의 경우 교육, 장소성, 경관・심미 및 사회적 관계 순으로 나타났다. 해설사는 경관・심미, 장소성, 영감 순으로 나타나 소속된 집단에 따라 문화서비스의 중요도가 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

한편, 이 연구에서 시행한 숙의 워크숍은 선택실험법을 이용한 두 차례의 개인별 가치평가와 한 차례의 그룹별 가치평가 설문조사를 포함한다. 먼저, 워크숍 참여자들이 수행한 두 번의 개인 설문은 같은 선택 집합으로 구성되어 있으나, 첫 번째 설문은 마인드맵 작성과 문화서비스의 우선순위를 부여하는 그룹 활동 전에 실시되었으며, 두 번째 설문은 활동 후에 수행되었다.

그룹 토론 전과 후 개인별 설문의 변화를 비교한 결과, 6개의 선택 질문 중 평균 2.2개의 선택 응답이 변경되었다[표 5 참고]. 참여자 유형별로 살펴보면, 관광객은 평균 3.2개, 해설사는 평균 1.3개, 주민은 평균 2.25개의 응답을 변경하였다. 이를 비율로 계산하면 관광객은 평균 53%, 해설사는 평균 22%, 주민은 평균 38%의 응답을 변경한 것으로 확인된다. 가장 큰 변화 요인으로는 중요하게 여기는 선택속성이 변했다는 점에 있으며, 개인 인터뷰 및 설문 결과를 종합하여 각 참여자의 응답 변화에 중요한 역할을 한 문화서비스 유형을 정리한 결과는 다음과 같다.

또한, 숙의워크숍에서는 동일한 가치평가 설문을 마지막에 다시 한번 제시하고 그룹별로 하나의 대안을 숙의하여 도출하도록 요청하였다. 그 결과, 개인별로 응답한 6개의 선택 질문 중 1~2개의 응답이 그룹원 사이에서 공통적으로 변경되었다[표 6 참고].

A그룹의 참석자들은 숙의 후 경관・심미 서비스를 보다 중요한 것으로 고려하게 되었다. B그룹 역시 숙의 전보다 교육 서비스와 경관・심미 서비스를 더 중요하게 생각하게 되었다. C그룹에서는 관광・휴양 서비스와 교육 서비스의 중요도가 향상되었다.

중요한 지점은 기존 개인 설문에서는 ‘두 개의 대안을 모두 선택하지 않음’으로 응답했던 질문에 대해 숙의 후에는 그룹원들과 함께 의논하여 제시된 대안 중 하나를 선택하게 되었다는 것이다. 또한, 6개의 선택 질문 중 평균 3.2개의 선택 응답이 변경된 것으로 나타나, 앞서 설명한 개인별 설문의 응답 변화보다 더 큰 변화량이 나타났음을 확인하였다. 참여자 유형별로 살펴보면, 관광객은 평균 3.7개, 해설사는 평균 2.6개, 주민은 평균 3.7개의 응답을 변경하여, 해설사 집단은 다른 집단에 비해 응답을 덜 변경한 것으로 나타났다.

이는 각 그룹에서 해설사들이 주민과 관광객보다 생태계서비스에 대해 잘 알고 있고, 우포늪에 관심도 상대적으로 높았다는 점에서 차이가 발생한 것으로 추측된다. 이러한 특성으로 인해 다른 집단에 비해 해설사의 숙의 참여도가 높았고, 하나의 응답을 제시해야 하는 그룹 설문에서 대체로 해설사의 응답으로 결정되는 경향이 있었다. 반면, 응답이 많이 변화한 관광객과 주민의 경우에는 우포늪에 관심은 많지만, 정보가 부족하거나 숙의 과정에서 소극적인 참여를 보이는 등의 특징이 있었다.

한편, 지불의사액 분석 결과3) 숙의 워크숍 전 응답한 한계지불의사액(이하 ‘지불의사액’)은 1인당 약 3,400원으로, 숙의 워크숍 후 응답한 지불의사액은 1인당 약 20,700원으로 도출되어 큰 차이가 확인되었다[표 7> 참고]. 즉 숙의 워크숍에서 수행한 선택실험법에 대한 안내와 그룹 활동이 문화서비스에 대한 선호 및 지불의사액 응답 변화에 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 또한 지불의사액이 증가하는 방향으로 변화했다는 점은 응답자들이 기존에 익숙하지 않았던 선택실험 설문 응답에 보다 익숙해지고, 문화서비스에 대한 이해도가 증가하였으며, 숙의 과정을 통해 문화서비스의 가치를 더욱 높게 평가하게 되었다는 것으로 해석할 수 있다.

이와 같은 결과는 참여자의 숙의 능력, 새로운 정보에 대한 노출과 상호작용의 정도에 따라 참여자의 문화서비스 가치평가에 영향을 미칠 수 있다는 Kenter et al.(2016)의 연구를 지지하는 것이라 할 수 있다. 나아가 설문조사 응답 결과와 개인 인터뷰 분석 결과를 선행연구와 연계해 숙의 워크숍에 참여하며 나타난 변화를 네 가지로 정리하면 다음과 같다.

2. 문화서비스 가치평가를 위한 숙의워크숍 참여자의 변화 양상

워크숍 참여자의 개인 인터뷰를 분석한 결과, 가치평가 설문에 대한 이해도가 높아졌다는 의견이 많이 등장했다. 워크숍에서는 총 3회의 설문을 진행했고, 참여자들은 회차를 거듭하며 설문 내용을 기반으로 조원들과 숙의하는 과정에서 설문이 의미하는 것이 무엇인지 명확히 인지하게 되었다는 것이다. 선택실험법에 숙의적 접근 방법을 적용할 경우 설문에 대한 교육과 반복적 수행, 팀원 간의 토론 시간이 제공된다. 그리고 아래의 진술문과 같이 숙의 활동을 통해 참여자의 이해도가 향상되었다는 점에서 숙의접근법은 설문 기반 진술선호법의 보완 방법이 될 수 있음을 시사한다.

솔직하게 처음에는 그냥 워크숍이라고 해가지고 저희들이 이렇게 토론을 많이 한다는 거는 없었거든요. 지금까지 교육 듣는 입장이었고, 그런데 오늘 이제 말을 많이 하고 또 관광객 주민 또 우리 해설가가 같이 말을 많이 하고 토론을 해보다 보니까 의견도 일치되는 것 같고 그래서 좋았습니다. 조금 어려웠지만은 (해설사, 서OO).

두 번째 설문할 때가 더 이해하기 쉽죠. 뭐 생물성 다양성 감소와 철새 개체수 감소, 습지 보호 기금 이런 것들이 비교가 되면서 이해 가는 거죠 (해설사, 김OO).

워크숍 참여자들의 개인 인터뷰를 분석한 결과, 워크숍과 숙의 과정이 참여자를 다양한 관점에 노출시키는 것으로 파악되었다. 그리고 이를 통해 워크숍 참여자는 자연환경의 가치에 대한 새로운 지식을 습득하고, 환경에 대한 이해도를 높여 선호를 명확화하는 것으로 확인되었다(Barde and Goodwin, 2011). 참여자 중 일부는 워크숍 후반부에 자신의 환경관에 대해 더 확고해진 의사를 표현했으며, 문화서비스 가치에 대한 명확한 의견을 제시하였다. 이는 숙의적 접근 방법을 적용한 가치평가에 참여한 응답자들이 스스로 생각하고 서로의 생각을 공유하는 과정을 통해 선호를 보다 완전하게 형성할 수 있다는 선행연구와 일치하는 결과라 할 수 있다.

특히 이 연구에서 실행한 워크숍 참여자들은 해설사, 주민, 관광객 세 집단으로 구성되었고, 각 집단의 다른 사회적 배경, 이해관계, 우포늪에 대한 관점과 방문 경험 안에서 형성된 고유지식을 교환할 수 있었던 것으로 보인다. 이는 숙의가 다른 이해관계를 가진 여러 그룹이 관련 정보와 해당 이슈를 학습, 분석하고 생각의 교류를 돕는 사회적 참여 과정이라는 사실이 이 연구에서도 확인된 것이라 할 수 있다.

저는 철새 개체수를 제일 중요시하고요. 두 번째는 생물종 다양성, 세 번째는 습지 관광 구역이 가능하면 적어야 된다 (해설사, 오OO).

우포늪이 훨씬 많은 영감을 주고 많은 포용력이 있다는 거 오늘 새삼스레 깨달았어요. 제가 하고 있던 건 아주 일부분이고, 다른분들, 저보다 연배가 있으신 분들 얘기를 들어보니까 그럴수도 있겠구나 생각이 들었어요 (주민, 김OO).

워크숍 참여자들의 개인 인터뷰를 분석한 결과, 참여자들은 숙의 과정에서 다른 사람과의 토론을 통해 생태계의 여러 구성요인을 고려하게 되는 것이 파악되었다. 특히 그룹별로 설문지를 실시하여 의견을 수렴하는 과정에서 개인이 중요하게 여겼던 속성에 대해 다른 사람의 관점을 반영하여 다시 생각하는 경우가 자주 관찰되었다. 워크숍 참여자들은 마인드맵 활동과 그룹 설문조사 등의 활동을 통해 우포늪의 문화서비스에 대한 자신의 가치를 잘 이해할 수 있게 됐을 뿐만 아니라, 다른 사람들의 가치를 더욱더 잘 이해할 수 있게 되었다고 언급했다. 이는 추후 우포늪 방문에 영향을 미치게 될 가능성이 크며 결론적으로 환경 가치에 대한 더 나은 고려로 이어질 수 있다.

진술선호법을 적용한 가치평가에서는 일반적으로 개인의 필요와 선호를 기반으로 화폐적 가치에 답하게 되어 있다. 그러나 여러 연구자는 환경재와 같이 공공성을 띠는 재화의 가치를 도출할 때는 개인보다 사회에 더욱 유익한 방향으로 고려하는 것이 필요하다고 조언했다(Sagoff, 1988; Niemeyer, 2004; Dietz et al., 2009). 워크숍 참여자들이 타인의 속성과 비교하여 사회적으로 더 나은 선택을 고려하게 되었다는 진술은 환경재 가치평가에 있어 참여자들이 사회적 혜택이나 공공성을 고려하는데 숙의접근법이 효과적인 방법이 될 수 있음을 의미한다.

처음에는 그냥 제 생각대로 읽어보고 체크를 했는데 두 번째는 바뀐 것 같아요. 제일 처음에는 이렇게 봤어요. 습지 관광활동 구역을 봤어요. 이게 아무래도 100% 이용할 수 있으면 우포늪이 훼손되지 않을까 이런걸 봤는데. 또 여러 사람하고 토론하다 보니까 생물종 다양성 여기에 더 철새 개체 수라든지 여기도 비중을 뒀던 것 같아요 (해설사, 서OO).

이제 그룹끼리 이야기를 해서 설문을 했잖아요. 그러면서 선생님 생각이 좀 많이 바뀐 것 같으세요? (질문)

네 저는 좀 많이 바뀌었어요. 왜냐하면 상대방 다른 분들의 의견도 제가 생각 못 했던 부분들이 거기에 포함된 거 같아서, 그래서 많이 바뀐 것 같아요 (주민, 김OO).

저는 문화유산이요. 거기에 뭐 공룡 발자국 있단 얘기는 들었지만 제가 직접 가서 보지는 못했거든요. 그래서 그런 걸 다음부터는 면밀하게 관찰을 해봐야겠다 그 생각을 했어요 (주민, 김OO).

워크숍 참여자들의 개인 인터뷰를 분석한 결과, 마인드맵 활동과 문화서비스 유형 분류를 통해 참여자들은 이전에 깨닫지 못했던 생태계의 문화적 혜택을 인지하고 긍정적인 인식이 강화됨이 확인되었다. Kenter et al.(2016)은 숙의 과정에서 가치 형성을 이끌 수 있는 중요한 메커니즘으로 사회적 학습(social learning)을 언급한 바 있다. 그리고 사회적 학습은 관계를 구축 및 강화하고, 다른 사람의 관점에 대한 이해를 향상해 체계적 사고를 촉발할 수 있으며, 장기간 지속 가능한 영향을 미칠 수 있음을 강조했다.

이러한 선행연구와 유사하게 워크숍 참여자들은 이전에 전혀 알지 못했거나 알고 있었지만, 우포늪의 가치와 연관시키지 못했던 부분을 문화서비스로 인식하게 되는 것으로 확인되었다. 그리고 ‘더욱더 관심을 가져야겠다’ 혹은 ‘우포늪의 문화서비스를 향상할 방안을 생각해 보게 되었다’등 긍정적인 가치와 연관된 의견을 자주 언급했다. 아래의 인용문에서 확인할 수 있는 가치의 활성화는 숙의접근법이 다양한 옵션과 결과를 평가하는 데 있어 참여자의 변화를 이끌어낼 수 있다는 선행연구를 지지하는 결과라고 할 수 있다.

우포를 다니면서 문화적인 그런 거에 치중하기보다는 학생들 교육 위주로 많이 하다 보니까 문화서비스에 대해서는 생각하지 않은 점들이 많았어요. 많았는데. 코로나를 겪으면서 이제 학생들의 학습장으로서의 역할들이 줄어드니까 다른 문화서비스 방향으로 가는 것도 괜찮다는 생각을 오늘 하게 되었어요 (해설사, 김OO).

내가 이걸 모를 때는 그냥 와서 봤는데, 이건 교육이 되네 하면서 (우포늪에서 자라는) 이런 식물에 대해서 그냥 넘기지 말고 관심을 가져야겠다 (주민, 차OO).

일단 제가 생각했던 부분하고 다른 사람들 생각이 생물다양성 감소 부분이라든지 이런 걸 우선으로 많이 (우포늪에서) 사용했던 것 같아요. 그러니까 아마 저도 그쪽으로 맞추다 보니까. (그룹 설문에서) 그렇게 맞춰진 것 같아요 (주민, 박OO).

V. 결론 및 시사점

이 연구는 숙의적 접근 방법을 적용하여 제한적으로 측정돼 오던 문화서비스 가치평가 방법의 방향성을 제시하고자 수행되었다. 따라서 우포늪 관광객, 주민, 해설사를 대상으로 선택실험법에 숙의적 접근 방법을 적용한 시범워크숍을 진행하여 습지보호지역인 우포늪의 문화서비스의 유형을 도출하고, 우선순위(중요도)와 경제가치를 산출하여 이를 워크숍 전과 비교 분석하고자 했다.

연구 결과, 숙의 워크숍을 통해 참여자들은 설문 응답과 태도에서 변화가 나타남을 확인하였다. 두 차례의 개인별 가치평가 설문조사 비교 결과, 6개의 선택 질문 중 평균 2.2개의 선택 응답이 변경되었다. 참여자 유형별로 살펴보면, 관광객은 평균 3.2개, 주민은 평균 2.25개, 해설사는 평균 1.3개의 응답을 변경하였다. 또한, 그룹별로 도출한 가치평가 설문조사와 개인별로 응답한 설문조사 결과를 비교해 본 결과, 6개의 선택 질문 중 평균 3.2개의 응답이 변경된 것으로 나타났다. 즉, 그룹별로 도출한 결과에서 더 많은 응답 변경이 나타났음을 알 수 있었으며, 개인별 조사 결과와 마찬가지로 해설사 집단의 응답 변화가 가장 적었다.

종합하면, 우포늪에 대한 이해가 상대적으로 적은 관광객 집단이 가장 많은 변화를 보였으며, 지역에 대한 이해와 우포늪에 애착이 상대적으로 높은 해설사 집단은 가장 적은 변화가 나타나는 것으로 관찰되었다. 더하여 숙의 워크숍 전후의 설문 응답에서 나타난 지불의사액 역시 변화가 상당히 크게 나타났으며, 이는 숙의 과정을 통한 선택실험법 및 문화서비스의 가치에 대한 이해도 증가에서 기인한 것으로 판단된다.

왜냐하면 숙의 과정에서 다른 사람과의 토론 및 마인드맵 활동과 문화서비스 유형 분류를 통해 참여자들은 이전에 깨닫지 못했던 생태계의 문화적 혜택을 인지하고 긍정적인 인식이 강화됨이 확인되었기 때문이다. 또한 사회적으로 더 나은 선택을 고려하게 되었다는 참여자들의 진술은 환경재 가치평가에 있어 사회적 혜택이나 공공성을 더욱 고려하게 하는데 숙의접근법이 효과적인 방법이 될 수 있음을 의미한다. 이밖에 본 연구가 갖는 학술적, 실무적 의의를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 이 연구에서는 숙의 과정이 참여자를 다양한 관점에 노출시키고, 자연환경의 가치에 대한 새로운 지식을 습득하도록 하여, 선호를 명확히 하는 것으로 확인되었다. 즉 Kenter et al. (2016)의 숙의 가치 형성 모델에 기반하여 참여자의 선호가 명확해지는 일련의 과정을 직・간접적으로 드러내고 있다는 점에서 학술적 의의가 있다.

둘째, 이 연구에서는 숙의적 접근 방법을 적용하면 기존 가치평가 방법에서 발생할 수 있는 편의(bias)를 줄이고 더 정확한 가치 도출이 가능함을 확인했다. 즉 숙의워크숍이 가치평가 설문 응답 방법과 이해도 향상에 영향을 미칠 수 있음을 밝힌 본 연구는 숙의접근법이 설문 기반 진술선호법의 보완 방법이 될 수 있음을 검증했다는 점에서 학술적 의의가 있다.

셋째, 연구 방법 차원에서 본 연구는 양적자료(설문지)와 질적자료(워크숍 녹취록, 면접조사, 마인드맵 등)를 모두 수집하였고, 두 자료를 횡단하며 생태계 문화서비스 가치평가법의 방향성을 도출하였다. 혼합연구를 적용함으로써 연구 결과에 다양한 관점을 제시할 수 있었으며, 특히 우포늪의 문화서비스 유형을 참여자의 진술에 기반해 도출하고 집단별로 중요도를 살펴보았다는 점에서 학술적 의의가 있다.

마지막으로, 이 연구에서는 우포늪의 문화서비스 유형 도출을 위해 마인드맵 활동을 새롭게 적용했고, 연구 전반에 걸쳐 워크숍 설계와 절차, 그룹 구성, 질문의 유형 등 퍼실리테이션 및 과정 설계에 관한 내용을 상세히 서술하였다. 서로 일면식이 없는 참여자를 모집하여 문화서비스에 관해 숙의하도록 워크숍을 설계하는 일은 경험이 없는 연구자에게 생각보다 어렵고 많은 시간을 소모하게 한다. 이 연구는 숙의접근법 관련 후속 연구의 설계에 도움이 될 수 있다는 점에서 실무적 의의가 있다.

한편, 이 연구의 한계점을 요약하면 다음과 같다. 우선, 워크숍 진행시기 코로나-19의 확산으로 사회적 거리두기 정책이 시행됨에 따라 참여자를 15명으로 제한하고, 숙의 워크숍을 1회 진행하였다. 선택실헙법을 활용한 신뢰성(robust)있는 경제가치 분석을 하기에는 충분한 참여자를 확보하지 못해 지불의사액의 도출에 계수값이 유의하지 않게 나타난 속성도 포함하여 분석했다는 한계가 있다. 향후 더 많은 참여자를 확보하는 노력뿐만 아니라 이들을 대상으로 여러 번의 숙의 워크숍 진행을 통해 변화 과정을 살펴보는 연구가 요구된다.

다음으로, 워크숍 참여자 유형은 관광객, 해설사, 주민을 대상으로 다양하게 구성하였으나, 모두 창녕군 거주민이라는 점을 한계점으로 들 수 있다. 전문가와 주민을 대상으로 문화서비스 유형 도출을 시도한 Riechers et al.(2016)의 연구에서는 그들의 인터뷰 내용에서 관광・휴양 서비스가 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 그러나 본 연구에서는 참여자들이 관광・휴양 서비스보다는 경관・심미 서비스와 교육 서비스를 중요하게 생각하고, 이를 위해 환경을 보존하는 것을 원했다.

즉, 연구참여자가 느끼는 문화서비스 유형별 중요도는 참여자와 연구대상지의 관계가 어떠한지 또는 참여자가 문화서비스에 대해 얼마나 익숙한지에 따라 달라질 가능성이 크다. 따라서 지역주민뿐 아니라 전문가와 일반 국민 등을 포함하여 연구참여자의 범위를 확장하여 연구를 진행해 볼 필요성이 있다. 이 연구가 후속 연구를 위한 기초자료로 활용될 수 있기를 바란다.

Acknowledgments

이 논문은 한국환경연구원 2021년도 일반과제(2021-05-01)의 지원으로 수행되었음

References

-

김남희・오치옥・안소은, 2023, “선택실험법을 적용한 습지보호지역의 문화서비스 가치 추정,” 『환경정책』, 31(2), pp.1-31.

[https://doi.org/10.15301/jepa.2023.31.2.1]

- 박동숙, 2009, 『질적 인터뷰 방법』, 서울: 커뮤니케이션북스.

-

이선숙・김혜경, 2015, “마인드맵을 활용한 집단미술치료가 읽기동기향상에 미치는 효과성연구,” 『한국예술치료학회지』, 15(1), pp.19-42.

[https://doi.org/10.18253/kart.2015.15.1.02]

-

Barde, A. and Goodwin, R., 2011, “The dual route to value change: Individual processes and cultural moderators,” Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(2), pp.271-287.

[https://doi.org/10.1177/0022022110396916]

-

Bateman, I. J., Burgess, D., Hutchinson, W. G., and Matthews, D. I., 2008, “Learning design contingent valuation (LDCV): NOAA guidelines, preference learning and coherent arbitrariness,” Journal of Environmental Economics and Management, 55(2), pp.127-141.

[https://doi.org/10.1016/j.jeem.2007.08.003]

-

Betsch, C., 2011, “Chronic preferences for intuition and deliberation in decision making: lessons learned about intuition from an individual differences approach,” In: Plessner, H., Betsch, T., Betsch, C. (Eds.), Intuition in Judgment and Decision Making, Psychology Press, pp.231–248.

[https://doi.org/10.4324/9780203838099]

-

Bunse, L., Rendon, O., and Luque, S., 2015, “What can deliberative approaches bring to the monetary valuation of ecosystem services? A literature review,” Ecosystem Services, 14, pp.88-97.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.05.004]

-

Chan, J., Lizzeri, A., Suen, W., and Yariv, L., 2018, “Deliberating collective decisions,” The Review of Economic Studies, 85(2), pp. 929-963.

[https://doi.org/10.1093/restud/rdx028]

-

Dietz, T., Gardner, G. T., Gilligan, J., Stern, P. C., and Vandenbergh, M. P., 2009, “Household actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce US carbon emissions,” Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(44), pp. 18452-18456.

[https://doi.org/10.1073/pnas.0908738106]

-

Gould, R. K., Morse, J. W., and Adams, A. B. 2019, “Cultural ecosystem services and decision-making: How researchers describe the applications of their work,” British Ecological Society, 23, pp.457-475.

[https://doi.org/10.1002/pan3.10044]

-

Hansjürgens, B., 2004, “Economic valuation through cost-benefit analysis – possibilities and limitations,” Toxicology, 205(3), pp.241-252.

[https://doi.org/10.1016/j.tox.2004.06.054]

-

Hidasi-Neto, J., Joner, D. C., Resende, F., de Macedo Monteiro, L., Faleiro, F. V., Loyola, R. D., and Cianciaruso, M. V., 2019, “Climate change will drive mammal species loss and biotic homogenization in the Cerrado Biodiversity Hotspot,” Perspectives in Ecology and Conservation, 17(2), pp.57-63.

[https://doi.org/10.1016/j.pecon.2019.02.001]

-

Ison, R., Blackmore, C., and Matthews, K., 2009, “Adapting to climate change in land management: the role of deliberative workshops in enhancing social learning,” Environmental Policy and Governance, 19(6), pp.413-426.

[https://doi.org/10.1002/eet.525]

-

Kenter, J. O., 2016, “Integrating deliberative monetary valuation, systems modelling and participatory mapping to assess shared values of ecosystem services,” Ecosystem Services, 21, pp.291-307.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.06.010]

-

Kenter, J. O., Reed, M. S., and Fazey, I., 2016, “The deliberative value formation model,” Ecosystem Services, 21, pp.194-207.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.09.015]

-

Lang, D. J., Wiek, A., Bergmann, M., Stauffacher, M., Martens, P., Moll, P., ... and Thomas, C. J., 2012, “Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges,” Sustainability science, 7, pp. 25-43.

[https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x]

-

Lawson, T., 2013, “What is this ‘school’called neoclassical economics?,” Cambridge Journal of Economics, 37(5), pp.947-983.

[https://doi.org/10.1093/cje/bet027]

-

Liquete, C., Piroddi, C., Drakou, E. G., Gurney, L., Katsanevakis, S., Charef, A., and Egoh, B., 2013, “Current status and future prospects for the assessment of marine and coastal ecosystem services: a systematic review,” PloS one, 8(7), e67737.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067737]

-

Lliso, B., Pascual, U., Engel, S., and Mariel, P., 2020, “Payments for ecosystem services or collective stewardship of Mother Earth? Applying deliberative valuation in an indigenous community in Colombia,” Ecological Economics, 169, 106499.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106499]

-

Lo, A. Y., 2013, “Agreeing to pay under value disagreement: Reconceptualizing preference transformation in terms of pluralism with evidence from small-group deliberations on climate change,” Ecological Economics, 87, pp.84-94.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.12.014]

-

Lo, A. Y. and Spash, C. L., 2012, “How green is your scheme? Greenhouse gas control the Australian way,” Energy Policy, 50, pp.150-153.

[https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.07.052]

- MA, 2005, Millennium ecosystem assessment: Ecosystems and human well-being: Synthesis, Washington D.C.: Island Press.

-

Milcu, A. I., Hanspach, J., Abson, D., and Fischer, J., 2013, “Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future research,” Ecology and society, 18(3).

[https://doi.org/10.5751/es-05790-180344]

-

Niemeyer, S., 2007, “Deliberation in the wilderness: Displacing symbolic politics,” Environmental Politics, 13(2), pp.347-372.

[https://doi.org/10.1080/0964401042000209612]

-

Orchard-Webb, J., Kenter, J. O., Bryce, R., and Church, A., 2016, “Deliberative democratic monetary valuation to implement the ecosystem approach,” Ecosystem Services, 21, pp.308-318.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.09.005]

-

Pascual, U., Muradian, R., Rodríguez, L. C., and Duraiappah, A., 2010, “Exploring the links between equity and efficiency in payments for environmental services: A conceptual approach,” Ecological economics, 69(6), pp.1237-1244.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.004]

-

Pascual, U., Balvanera, P., Díaz, S., Pataki, G., Roth, E., Stenseke, M., ... and Yagi, N., 2017, “Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach,” Current opinion in environmental sustainability, 26, pp.7-16.

[https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006]

-

Reed, M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., ... and Stringer, L. C., 2010, “What is social learning?,” Ecology and society, 15(4).

[https://doi.org/10.5751/es-03564-1504r01]

-

Riechers, M., Barkmann, J., and Tscharntke, T., 2016, “Perceptions of cultural ecosystem services from urban green,” Ecosystem Services, 17, pp.33-39.

[https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.11.007]

-

Rodela, R., Cundill, G., and Wals, A. E. J., 2012, “An analysis of the methodological underpinnings of social learning research in natural resource management,” Ecological Economics, 77, pp.16-26.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.032]

-

Sagoff, M., 1988, “Some problems with environmental economics,” Environmental Ethics, 10(1), pp.55-74.

[https://doi.org/10.5840/enviroethics198810128]

-

Saino, N., Ambrosini, R., Rubolini, D., von Hardenberg, J., Provenzale, A., Hüppop, K., ... and Sokolov, L., 2011, “Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds,” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1707), pp.835-842.

[https://doi.org/10.1098/rspb.2010.1778]

-

Schwartz, S. H. and Bilsky, W., 1987, “Toward a universal psychological structure of human values,” Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), pp.550–562.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.53.3.550]

-

Sekercioglu, C. H., Schneider, S. H., Fay, J. P., and Loarie, S. R., 2008, “Climate change, elevational range shifts, and bird extinctions," Conservation Biology, 22(1), pp.140-150.

[https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00852.x]

-

Shapansky, B., Adamowicz, W. L. and Boxall, P. C., 2008, “Assessing information provision and respondent involvement effects on preferences,” Ecological Economics, 65(3), pp.626-635.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.08.012]

-

Spash, C. L., 2007, “Deliberative monetary valuation (DMV): Issues in combining economic and political processes to value environmental change,” Ecological Economics, 63(4), pp.690-699.

[https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.02.014]

- Staudinger, M. D., Grimm, N. B., Staudt, A., Carter, S. L., and Chapin, F. S., 2012, Impacts of climate change on biodiversity, ecosystems, and ecosystem services, United States Global Change Research Program, Washington, DC.

-

Tversky, A. and Kahneman, D., 1974, “Judgment under uncertainty: Heuristics and biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty,” Science, 185(4157), pp.1124-1131.

[https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124]

-

Urama, K. C. and Hodge, I., 2013, “Participatory environmental education and willingness to pay for river basin management: Empirical evidence from Nigeria,” Land Economics, 82(4), pp.542-561.

[https://doi.org/10.3368/le.82.4.542]

-

Vargas, A., Lo, A. Y., Rohde, N., and Howes, M., 2017, “Social influences on expressed willingness to pay: results of a deliberative monetary valuation study in Colombia,” Journal of environmental planning and management, 60(9), pp. 1511-1528.

[https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1232646]

-

Zografos, C., and Howarth, R. B., 2010, “Deliberative ecological economics for sustainability governance,” Sustainability, 2(11), pp.3399-3417.

[https://doi.org/10.3390/su2113399]

김미연: 전남대학교에서 문화학 박사를 취득한 후 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠금융지원팀에 재직 중이며, 콘텐츠가치평가를 수행하고 있다(kmy7787@kocca.kr).

김남희: 전남대학교에서 문화학 박사를 취득한 후 현재 전남대학교 문화융합연구소 연구원으로 재직 중이다. 생태, 문화관광 및 여가와 관련된 연구를 수행하고 있다(namhee_nina@naver.com).

안소은: 한국환경연구원 선임연구위원으로 재직 중이며, 환경가치의 개념, 형성과정, 다학제적 측정 관련연구를 수행하고 있다(seahn@kei.re.kr).

오치옥: 전남대학교 문화전문대학원/문화학과에서 교수로 재직 중이다. 생태계서비스 가치평가, 생태관광, 친환경행동 형성과정 관심사를 가지고 연구를 수행하고 있다(chiokoh@jnu.ac.kr).